スタッフブログ

宅建勉強12月14日(火)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。

- 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。

- 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。

- 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。

解説

- “共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。”誤り。形状又は効用の著しい変更を伴う(=重大な)共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、この区分所有者の定数は、規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。区分所有者を200人とすると、2分の1以上の多数だと100人まで減らすことが可能ですが、法の規定である過半数(2分の1超の多数)だと101人までしか減らせないという違いがあります。

なお、区分所有者及び議決権の各4分の3以上は特別決議に該当しますが、区分所有法上、特別決議で定足数を過半数にできるのは、この共用部分の重大変更のみで他の特別決議では該当しません。 - “共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。”誤り。共有部分の管理に係る費用は、規約に別段の定めがない場合、共有者等分ではなく、共有部分の持分に応じて負担することとなります(区分所有法19条)。

- “共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。”誤り。共有部分の保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができます(区分所有法18条)。民法でいう共有の保存行為が単独で行えるのと同様の考え方となります(民法252条)。なお、管理行為は集会の決議で決します。

- “一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。”[正しい]。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則ですが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有にすることができます(区分所有法11条1項・2項)。

1階が店舗、2階以上が住居となっている複合用途マンションを例にすると、店舗用出入口、店舗用通路、店舗用共用トイレなどは店舗の区分所有者の共有に属する一部共有部分、住宅用エントランス、住宅用エレベーターなどは住居の区分所有者の共有に属する一部共有部分ということになります。

したがって正しい記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(13)

男女平等

女性の結婚退職制に「ノー」 筆名「青杉優子」で論文発表も

今から思うと信じられないかもしれない。日本にはかつて結婚退職制や、女性だけ若くして退職する若年定年制をとる企業が多くあった。

あるとき労働省婦人労働課に、広島婦人少年室から相談が寄せられた。女性キーパンチャーに25歳の定年制を設ける労使協定を結んだ企業がある。女子労働者からの訴えがあったが、どう対応すべきか、という照会だ。

労働省として見解を示すことになり、係長だった私が原案をつくることになった。

係長としての仕事、役職者の仕事、私の履歴書を書く方々や成功を成し得た方々は立場に合う責任を持った仕事をしており、周囲や社会に影響を与えていると思いました。自分も立場に合う仕事をします。

お客様に対して、プロとしての仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月13日(月)

問12

AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

- AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。

解説

- “AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。”正しい。対抗要件を備えた賃借権の目的物が譲渡されると、前所有者の賃貸借契約に係る権利義務は新所有者に承継されます。この承継される権利義務には賃料前払も含まれます(最判昭38.1.18)。建物の賃貸借では引渡しが対抗要件なので、既に建物の引渡しを受けているBは、Aへの賃料の前払いがあったことを新所有者Cに対抗することができます。

- “本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。”正しい。定期建物賃貸借では借賃の増額・減額をしない特約はともに有効ですが、特約がなければ原則に従い当事者双方から借賃の増減額請求が可能です(借地借家法32条)。

- “本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。”[誤り]。定期建物賃貸借では、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があり、賃借建物(居住部分の床面積200㎡が未満)に住めなくなった場合には、賃借人は存続期間の途中であっても解約の申入れをすることができます(借地借家法38条5項)。本肢は、賃貸人Aから賃借人Bに途中解約を認める特約となっており、借主に不利なので無効となります。

- “本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。”正しい。建物賃貸借では、建物に賃貸人の同意を得て付加した造作がある場合、賃貸借契約の終了時に、賃貸人に対しその造作を時価で買い取るよう請求できます。この賃借人の権利を「造作買取請求権」と言います(借地借家法33条1項)。造作買取請求権は任意規定なので特約で排除可能ですが、特約がない場合には行使可能です。

したがって誤っている記述は[3]です。

宅建勉強12月12日(日)

Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。

- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。

- Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。

解説

まず所有権の取得時効の基本的な要件を確認します。

- 所有の意思をもった占有

- 平穏かつ公然の占有

- 占有開始の時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年の占有継続

- “Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。”正しい。占有者は、自己の占有のみを主張することも、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することもできます(民法187条1項)。また占有は相続により承継されます(最判昭37.5.18)。よって、Cは自己の3年とBの17年を併せて20年の占有継続を主張し、甲土地の所有権を時効取得することができます。

- “Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。”[誤り]。占有開始時に善意無過失であれば、その後悪意に転じたとしてもそのまま平穏かつ公然に10年占有を継続すれば時効取得が可能です(民法162条2項)。Dは占有開始時に善意無過失だったので、「3年+7年=10年」の占有継続で甲土地を時効取得をすることができます。

- “Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。”正しい。占有について前の占有者の占有を併せて主張するときは、悪意や過失等の瑕疵も一緒に承継します(民法187条2項)。本肢のように前の占有者と後の占有者の主観的要件や過失が異なる場合には、最初の占有者につき占有開始の時点においてこれを判定します(最判昭53.3.6)。前の占有者であるDは占有開始時点で善意無過失ですから、Fは自己の7年とDの3年を併せて10年の占有継続を主張し、甲土地の所有権を時効取得することができます。

- “Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。”正しい。所有権が消滅時効にかかることはありません(民法166条2項)。時効取得により喪失することはあっても、自然に権利が消滅することはありません。

したがって誤っている記述は[2]です。

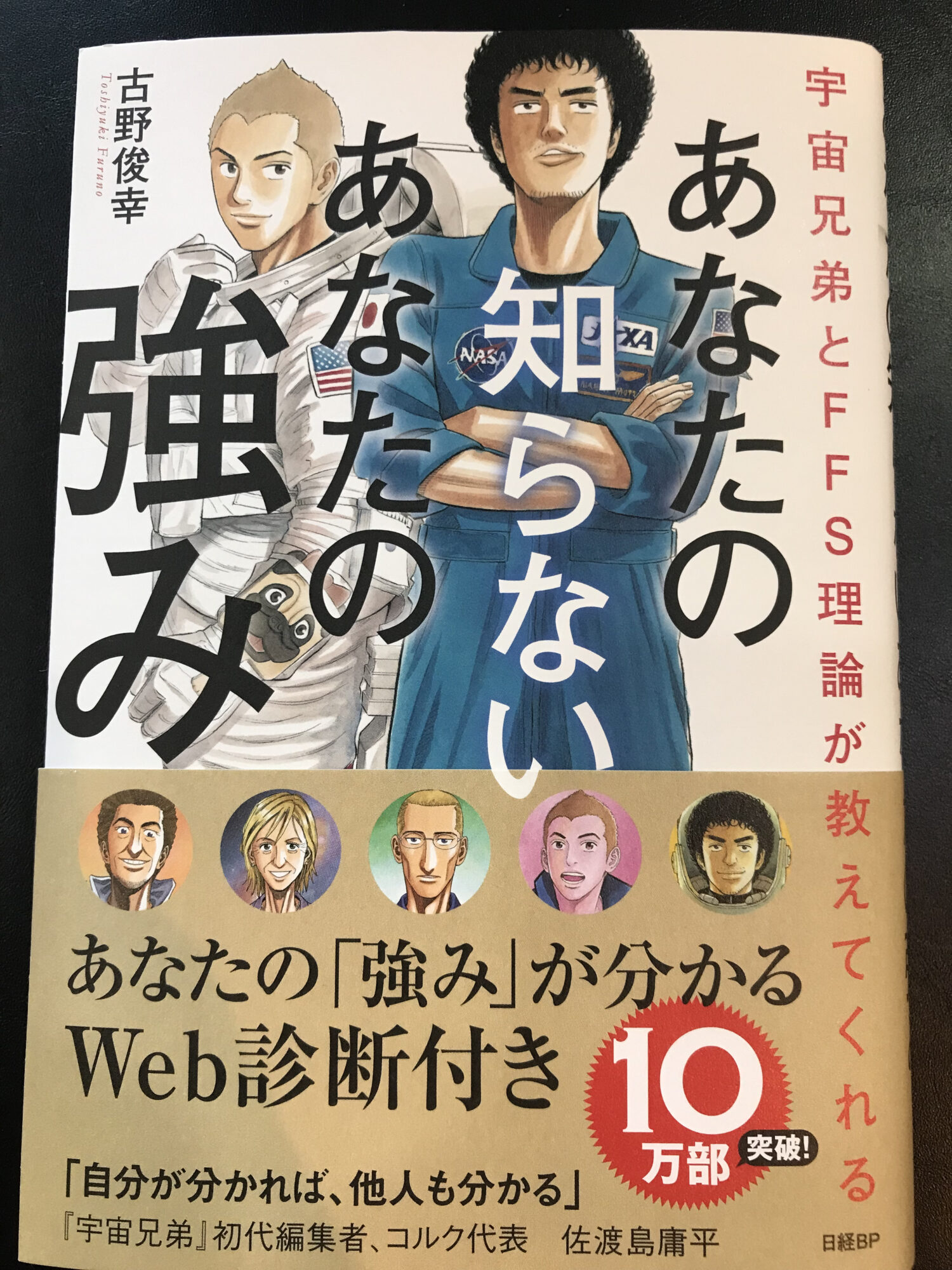

FFS理論

Five Factors and Stress)、小林惠智博士の思想に基づき、人間の特性を「凝縮性」「受容性」「弁別性」「拡散性」「保全性」にの5つに整理し、それぞれの因子の数を比較することによって、その人が示す反応・行動を計測するものです。

自己理解が人生の基盤

人によって「成功」のイメージは違います。事業を成功させること・夢を実現させること・成長や達成感を得ること「無事是名馬」という格言にあるように、日々心配事や諍いごとなく家族や仲間に囲まれて楽しく幸せに生きること・・・これら全てを「成功」と定義します。そういう成功者には共通点があります。

「自分の特性を理解し強みを生かし、弱みは仲間と補完している」ということです。

上記、『あなたの知らないあなたの強み』 古野俊幸氏 著 より抜粋

人はさまざまな性格診断でさまざまな結果が出る、結果に対して喜んだり当たっている、違うと考えるのではなく、自分を理解することが大切と感じました。

自分は何が向いていて何が向いていないのか、何が向いていて伸ばすのか、何が向いていないから何を助けてもらうのか。成功者はこう考えていると知れました。

人間関係においても、上司・部下との関係性においても、相手はどういう考え・特徴の方であるから、どういう伝え方、どういう対応をすることが良いのか、考えてみます。

お客様に対して、真意まで知れる様お話を聴いていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(12)

海外経験

意思疎通は度胸と間合い 帰国後、仕事の幅広がる

1964年4月、米国研修を終えた私はロンドンに飛んだ。もともとの研修は半年間だが、費用を自分で負担し、約2カ月の欧州視察をプラスすることができた。

「中高年労働者の雇用問題」をテーマに、各国の労働関係の役所やジュネーブにある国際労働機関(ILO)本部などを訪問した。でも自腹だから、自由もある。フランスではもっぱら「芸術活動」。毎日、美術館を見て歩いた。

私の父は洋画家だった。

赤松氏の海外経験、自ら手を挙げ試験に挑んで掴んだ海外研修は人生のターニングポイントになった。

自ら行動することで人生のターニングポイントを掴む、自ら行動することの大切さ、きっかけになることを認識させて頂きました。

周囲からきっかけをもらう、指導いただくでだけではなく、自ら行動を心がけます。

お客様に対して、ただ要望を聞くのではなく、真意を掴める様に聴いていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月11日(月)

住宅比較の吉田です。

Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和3年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

- ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。

- ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。

- ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

- ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。

“①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。”誤り。手付の交付があったときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約解除できます(民法557条1項)。判例では、買主が残代金を用意し、すぐに支払える準備をした上で売主に履行の催告をした場合には、契約の履行に着手したと認めるのが相当であるとしています(最判昭40.12.14)。買主Aが契約の履行に着手した後ですから、売主Aは手付による契約解除をすることができません。

“②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。”誤り。判例では、書面によらない負担付贈与契約では、当事者一方が契約の履行に着手した後に、書面によらないことを理由に契約の全部または一部を取り消すことは許されないとしています(最判昭28.9.3)。

書面によらない贈与では履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回できるというのが原則です(民法550条)。しかし、これをそのまま負担付贈与に適用すると、贈与を履行をしたのに負担部分だけが取り消されたり、負担を履行したのに贈与が取り消されたりといったことが起こり得るからです。

“②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。”[正しい]。負担付贈与契約における贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負います(民法551条2項)。受贈したものについて契約不適合があるときには、履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償請求ができます。

“①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。”誤り。売買契約では当事者の一方が債務を履行しない場合に契約解除ができます(民法541条、民法542条)。負担付贈与契約には双務契約の規定が準用されるので、売買契約と同じく相手方の債務不履行があれば契約解除することができます(民法553条)。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(11)

初めての海外

主婦の再就職機運に刺激 交友大事にする米国人に学ぶ

1963年10月10日、私は羽田空港から米国に向けて出発した。生まれて初めての飛行機、そして海外だった。長い間の夢がかなったのに、一方、不安でさみしく、涙ながらの出発だったとも思う。大きなスーツケースは、労働省の先輩の森山真弓さんに借りた。

息子は7歳になっていた。幸いだったのが、姉がちょうど東京にいるタイミングだったこと。子どもの世話をしてくれることになり、安心して出発できた。

違う環境、自分のいる環境があたりまえではない。

自分が恵まれた環境で仕事をさせてもらっていることを改めて感じました。恵まれた環境にいるからこそ自身のマイナスを早くプラスに帰る努力をしなければならないと思いました。

私は友人をとても大切なものだと考えている、そのための努力は惜しみません。

相手をどれだけ大切に思っているか、本気で思えているのか、自身の行動は自分の甘え・怠惰、相手への思いの強さで決まると思いました。相手を大切に思い行動を決めていきます。

お客様に対して深く深く親身になり、自身の行動を決めていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月10日(金)

相続(令和3年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

- 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

- 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

“相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。”正しい。相続回復の請求権は、表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものです(最判昭53.12.20)。相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、または相続開始から20年間経過したときに時効によって消滅します(民法884条)。

“被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。”[誤り]。子が法定相続人となる場合、子が死亡していれば孫、孫が死亡していればひ孫というように直系卑属への代襲相続、再代襲相続が認められています(民法887条)。

“被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。”正しい。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。直系尊属が存命している場合は兄弟姉妹が相続人となることはありません(民法889条)。

“被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。”正しい。兄弟姉妹が相続人となるケースで、兄弟姉妹が死亡等で相続できない場合にはその兄弟姉妹の子が代襲相続しますが、子が相続人となるケース(肢2)とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで再代襲は認められていません(民法889条2項)。したがって誤っている記述は[2]です。