スタッフブログ

宅建勉強11月22日(月)

住宅比較株式会社の吉田です。

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

- 本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。

- 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。

- 甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。

“本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。”誤り。期間の定めのない建物賃貸借では、各当事者はいつでも解約も申入れをすることができます。このとき、賃貸人から解約申入れ(正当事由が必要)したときには申入れ日から6月を経過することによって終了、賃借人から解約申入れをしたときには申入れ日から3月を経過することによって終了するという違いがあります(借地借家法27条1項民法617条1項2号)。

本肢は、賃貸人Aからの解約申入れですから、解約申入れの日から6月を経過することによって契約終了となります。

“甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。”[正しい]。建物賃貸借が対抗要件を備えている場合において建物の所有者が変わると、賃貸人の地位と敷金の返還に係る債務は当然に新所有者に承継されます(民法605条1項・4項)。この際、旧所有者に対する未払賃料等がある場合には、所有者の交代時に当然に敷金で精算され、残額のみが新所有者に承継されることになります(最判昭44.7.17)。

“甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。”誤り。建物が転貸されている場合に、原賃貸借契約が期間満了または解約の申入れで終了するときには、原賃貸人から転借人への通知が必要で、その通知から6月を経過することによって転貸借契約は終了します(借地借家法34条)。

“本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。”誤り。期間1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は、期間満了の1年前から6月前までの間に、賃借人に対して期間満了で賃貸借が終了する旨の通知をしなければなりません。所定の期間に通知をしなかったとしても(普通建物賃貸借のように)同一条件で更新したとみなされることはなく、賃貸人は通知期間後に改めて通知をすることで、通知をした日から6カ月経過後に契約を終了させることができます(借地借家法38条4項)。

したがって正しい記述は[2]です。

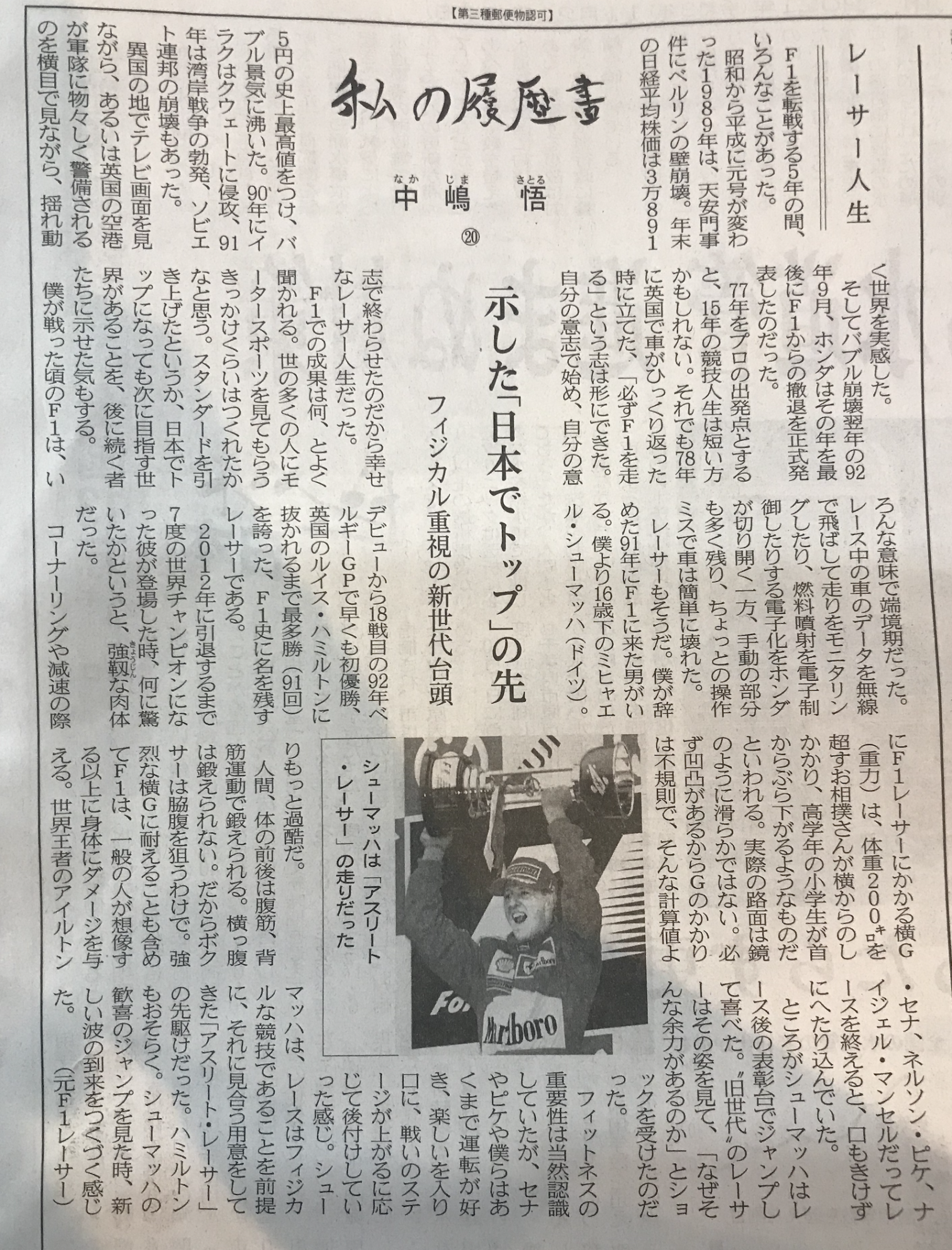

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟氏 を読んで(21)

レーサー人生

示した「日本でトップ」の先 フィジカル重視の新世代台頭

昭和から平成に元号が変わった1989年は、天安門事件にベルリンの壁崩壊。年末の日経平均株価は3万8915円の史上最高値をつけ、バブル景気に沸いた。90年にイラクはクウェートに侵攻、91年は湾岸戦争の勃発、ソビエト連邦の崩壊もあった。

異国の地でテレビ画面を見ながら、あるいは英国の空港が軍隊に物々しく警備されるのを横目で見ながら、揺れ動く世界を実感した。

新世代の台頭、当時はこれまでが限界・ここまでできるものは他にはいないと思われていたことも、新しい切り口での訓練、新しい発想、時代の技術と新しいものを取り入れることでさらに成長できる。

仕事でも、既存のやり方にこだわり大切にしなければいけないことは多いと思いますが、新しい方法も取り入れることで、さらにお客様にプラスになる提案をしていける様になろうと思いました。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強11月21日(日)

住宅比較の吉田です。

AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。

- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。

- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。

- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。

解答

本問のように、数個の異なった給付の中から選択によって定まる債権を「選択債権」と言います。例えば、以下のような内容が選択債権に該当します。

- 宅建試験に合格したら、持っている時計をあげるか、10万円をあげる

- 201号室と202号室のうちどちらかを貸す

- 今月生まれた子犬3頭のうち1頭を譲渡します

選択権者は契約等において決められているのが普通ですが、民法では合意がないときに誰が選択権者となるかや、給付の一部が履行不能になったときの取扱いについて規定を置いています。

- “本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。”誤り。第三者が選択権者となっている場合に、その第三者が選択することができない、または選択しない場合には、原則的な選択権者である債務者、すなわち売主Aに選択権が移ります(民法409条2項)。

- “本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。”[正しい]。選択権者の過失により一方の履行が不能になってしまった場合、選択権は残存するものについて存在します。したがって、甲が全焼したときは、必然的に残った乙が選択されることになります(民法410条)。

- “本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。”誤り。選択債権の原則的な選択権者は債務者です。よって、特段の合意がなければ給付義務のある売主Aが選択権者となります(民法406条)。

- “本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。”誤り。第三者が選択権者となっている場合には、第三者は債権者または債務者に対する意思表示によって選択を行います。選択の意思表示は、売主Aまたは買主Bに行えばよいので「AとBの両者に対して」とする本肢は誤りです(民法409条1項)。

したがって正しい記述は[2]です。

宅建勉強11月20日(土)

住宅比較の吉田です。

Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1

- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1

- Aが2分の1、Gが2分の1

- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

被相続人Dの配偶者A、Dの子であるFとGについては、法定相続人となることが分かると思います。問題はAの連れ子であるCです。連れ子CはDと血族関係にありませんから、養子縁組をしていない限り法定相続人となることはできません。

したがって、法定相続人はA、F、Gの3人、配偶者と子が法定相続人になるときの法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1ですから、各人の法定相続分は以下の通りです。

- 配偶者A … 1/2

- 子F・子G … 1/2×1/2=1/4

したがって[1]の組合せが適切です。

本問では親権者である云々が出てきますが、親権がどちらかであるかは相続には全く関係ありません。

住宅比較株式会社 吉田真樹

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟氏 を読んで(20)

本田宗一郎さん

無言の教え 柿の絵の中に 引退発表後、位牌に手を合わす

1991年8月5日、本田宗一郎さんが84歳で亡くなられた。8月9日からのハンガリーGPの準備に、僕が入る直前のことだった。

レーサー人生でホンダ専属のドライバーになったことは実はない。中嶋悟=ホンダのイメージを強烈に世に広めたのは、F1の5年間のおかげだろう。実際、ホンダにはF1参戦の前から言い尽くせないほどのお世話になった。元社長の川本信彦さんら恩人の顔が脳裏に浮かぶ中、やはり一番のインパクトがあった。

無言の教え、自分の納得しないものは世に出さない、自分の納得したものを世に出す。親身になって怒ってくれる。

こういった方は本当に少ないと思います。怒りたくて怒っている方はいないと思います。本当に思ってくれているから怒ってもらえる。

私の身近にもこういう方がいらっしゃいます、本当に恵まれている、ですが私は同じ過ちを繰り返したり、悪い態度を撮ってしまうことがほとんどです。成長して返す、結果で返すを行っていこうとおもおいます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟氏 を読んで(19)

引退

「やれるところまで」奮起 ラストランは4周でリタイア

本当は1990年を最後にF1から退き、競技人生にも終止符を打つつもりだった。しかし91年向けにホンダが用意したV型10気筒エンジンには「SN」、つまりサトル・ナカジマのイニシャルまで刻印されていた。めったにないことで「もう1年」と思い直したが、辞めるつもりの僕がこの期待の大きさに応えられるのか不安もあった。

引退する、その時に周りの方々から惜しまれるのか、気持ちよく送ってもらえるのか、どれだけ成果を残し社会に貢献できたか。自分としてやりきれたか、これが仕事の最後の評価だと感じました。

日々の行動の集大成がここにつながると感じました、一つ一つ日々の行動を改善していこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強11月19日(金)

住宅比較の吉田です。

問6

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

- 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。

- 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

- 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

解答2

- “債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。”[誤り]。1か月後に発生する売上債権などのように、将来的に発生する予定の債権(将来債権)も債権譲渡の対象とすることができます(民法466条の6第1項)。将来債権の譲受人は、債権の発生と同時に当然にその債権を取得します(民法466条の6第2項)。

住宅比較株式会社

吉田 真樹

宅建勉強11月18日(木)

住宅比較の吉田です。

被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

- Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

- 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

- Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

解答2

解説

- “遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。”[正しい]。配偶者居住権の存続期間は終身の間ですが、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判において別段の定めがあるときには、その定めに従います(民法1030条)。本肢は遺産分割協議で存続期間を定めているので、20年で終了することとなります。延長や更新はできません。

- “Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。”誤り。配偶者は、建物の所有者の承諾を得なければ、建物の改築・増築をしたり、第三者に使用収益をさせたりすることができません(民法1032条3項)。配偶者居住権により建物に居住している状態は、所有者から建物を借りている状態と言えるので、賃借権に準じた権利義務が定められています。

- “配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。”誤り。配偶者居住権は配偶者の居住を確保するための一身専属的な権利なので、配偶者の死亡により終了します。よって、相続されることはなく、また譲渡することもできません(民法1036条民法597条3項)。

- “Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。”誤り。配偶者居住権は賃借権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができません(民法1031条2項民法605条)。建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。

したがって正しい記述は[1]です。

住宅比較株式会社 春日部 吉田真樹

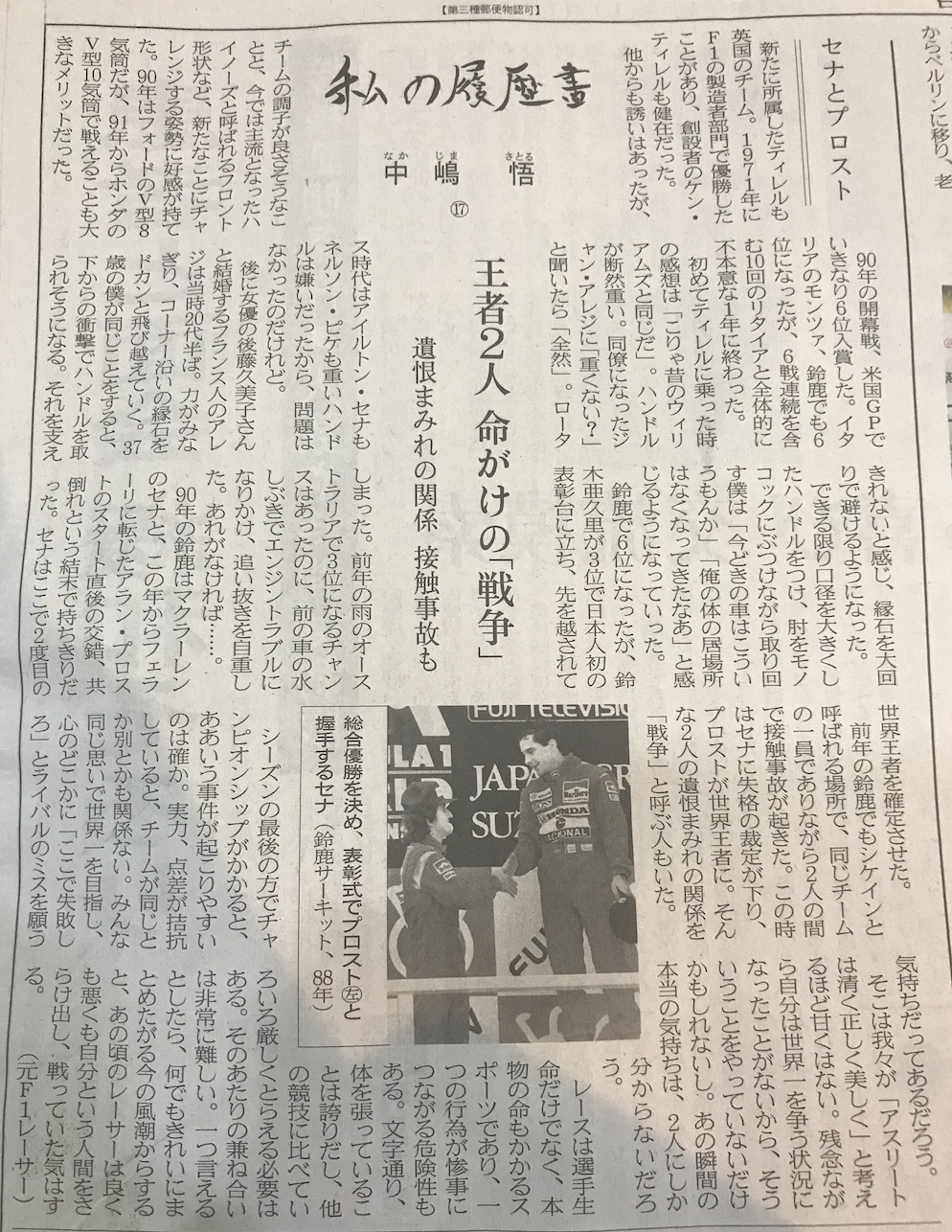

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟氏 を読んで(18)

セナとプロスト

王者2人 命がけの「戦争」 遺恨まみれの関係 接触事故も

新たに所属したティレルも英国のチーム。1971年にF1の製造者部門で優勝したことがあり、創設者のケン・ティレルも健在だった。

他からも誘いはあったが、チームの調子が良さそうなことと、今では主流となったハイノーズと呼ばれるフロント形状など、新たなことにチャレンジする姿勢に好感が持てた。90年はフォードのV型8気筒だが、91年からホンダのV型10気筒で戦えることも大きなメリットだった。

命がけの戦争 良くも悪くも自分という人間をさらけだし、戦っていた気はする。

本当に価値を望み、ライバルと拮抗した位置にまでいかないと経験することのない状況、本気になれば・自分の背中の扉を閉め、先に進むしかない状況を作れば先に進むための考えを見つけ進んでいけると思いました。

覚悟を決める、後戻りのできない状況にする、大変難しい決断だと思います。どうすれば決断できるのか覚悟を決めれるのか考えていこうと思います。

お客様が決断する時、この大きな重圧を超えて決めている、このお客様へ感謝を伝えられる様な仕事をしていこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉