スタッフブログ

宅建勉強12月5日(月)

住宅比較株式会社の吉田です。

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。

- Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。

- Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。

- Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

“甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。”[正しい]。分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その土地の所有者は、他の分割者の所有する土地(分割後の残余地)にのみ道路を開設することができます。この場合には償金を要しません(民法213条1項)。

“Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。”誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(民法210条1項)。徒歩に留まらず自動車による通行を前提とした通行権についても、自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、他の土地の所有者が被る不利益等の事情を考慮した上で認められることがあります(最判平18.3.16)。当然に否定されるわけではないので、「認められることはない」とする本肢は誤りです。実際に上記裁判の差戻し審では自動車による通行権を認める判決をしています。

“Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。”誤り。乙土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは賃貸借契約に基づき当該土地を通行することができます。しかし、甲土地の所有権がAからBに移転しても乙土地の賃借権は当然には移転せず、依然としてAと乙土地の所有者の間に存在します。

したがって、Bが乙土地を通行できるようにするには、賃借権の譲渡または転貸について乙土地の所有者の承諾が必要です。承諾が得られない場合は、囲繞地通行権を主張して甲土地を囲んでいる他の土地のうち、必要かつ損害が最少の部分を通行することになります。

なお、乙土地の一部に設定されていたのが甲土地のための通行地役権だった場合には、甲土地の所有権に付従して通行地役権もBに移転します(民法281条)。

“Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。”誤り。通行権には次の2種類があります。地役権としての通行権(通行地役権)当事者同士の約定等によって設定される物権袋地の所有者が囲まれている他の土地を通行できる権利(囲繞地通行権)法律上当然に認められる権利通行地役権は、承役地(本肢だとCが取得した土地)が時効取得されると消滅しますが、囲繞地通行権は法律上当然に認められる権利ですので、甲土地を囲む土地の所有者が変わっても、Aは通行権を主張することが可能です(民法289条民法210条)。よって、袋地の所有者Aが通行できなくなることはありません。

したがって正しい記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(5)

津田塾

広がる視野 社会に関心 一生の恩師との出会いも

人生にはターニングポイントがある。どんな選択をしたかが、人生を大きく左右する。1947年、大阪から上京し、津田塾専門学校(現・津田塾大学)に入ったことが私の最初のターニングポイントだった。

津田塾は1900年創立の歴史ある女子教育機関だ。創立者の津田梅子はわずか6歳で欧米視察の「岩倉使節団」に加わり、米国で長く教育を受け、帰国後、多くの人の支援を受け自分自身の理想を実現するため英学塾を創立した。

ターニングポイント

人生においてどんな選択をしたか、今の自分があることは自分が決めたことの形だと思いました。今、苦労している・満足している・後悔している・・・今の自分は自分が決めた結果だと思いました。

お客様に決めていただくこと、誤った情報・足りない情報で決断させ、のちに後悔や苦労をさせない様に調べお伝えできることは伝えられる様にしなければならないと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(4)

東京へ

津田塾への思い断ち難く 赤飯炊き幸運祈ってくれた母

1945年8月15日、疎開先で終戦を迎えた。大阪・天王寺の実家は、6月の大空襲で焼け落ちていた。父が若いころから描きためていた絵もほとんどがアトリエごと失われた。

父はどんなにがっかりしたことだろう。それでも終戦で「これからまた良くなる、だんだん良くなる」と、前向きに言い続けていた。

実際、世の中は明るくなった。もう空襲を心配しなくてもいい。新しい時代がくる、という解放感があった。

自分がいる環境、生活ができる・仕事ができる・勉強ができる・やりたいことができる環境が当たり前としていました。今の現状がどれだけ恵まれているのか、認識しなおそうと思いました。

お客様に対し、もっと多くのことができる環境にいるのに準備せず行わない、ここまででいいかとしてしまうことがない様にできることを探し続けていこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月4日(土)

住宅比較株式会社の吉田です。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

- Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。

- Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。

- Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。

- AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。

“Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。”誤り。買主が宅地建物取引業者である場合には履行確保措置の義務を負いませんが、買主が建築業者である場合には履行確保措置の対象となります(履行確保法2条7項2号ロ)。

“Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。”誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、建物の引渡しから10年以上の期間にわたって有効なものでなければなりません(履行確保法2条7項4号)。

“Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。”[正しい]。指定住宅紛争処理機関は住宅品質確保法に基づき設置されている組織で、紛争の当事者双方または一方からの申請により、評価住宅に係る住宅紛争処理(当該紛争のあっせん、調停及び仲裁)、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る紛争処理の業務を行うことができます(履行確保法23条1項)。

“AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。”誤り。新築住宅の売主は、買主に引き渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負います。これに反する特約で買主に不利なものは無効となります(住宅品質確保法94条)。したがって、本肢の特約をした場合でも、宅地建物取引業者は10年の瑕疵担保責任を負うことになり、その履行を確保するために、履行確保措置をする義務があります。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(3)

職業婦人

女性の出勤姿に憧れて 得意の英語、戦争中も勉強

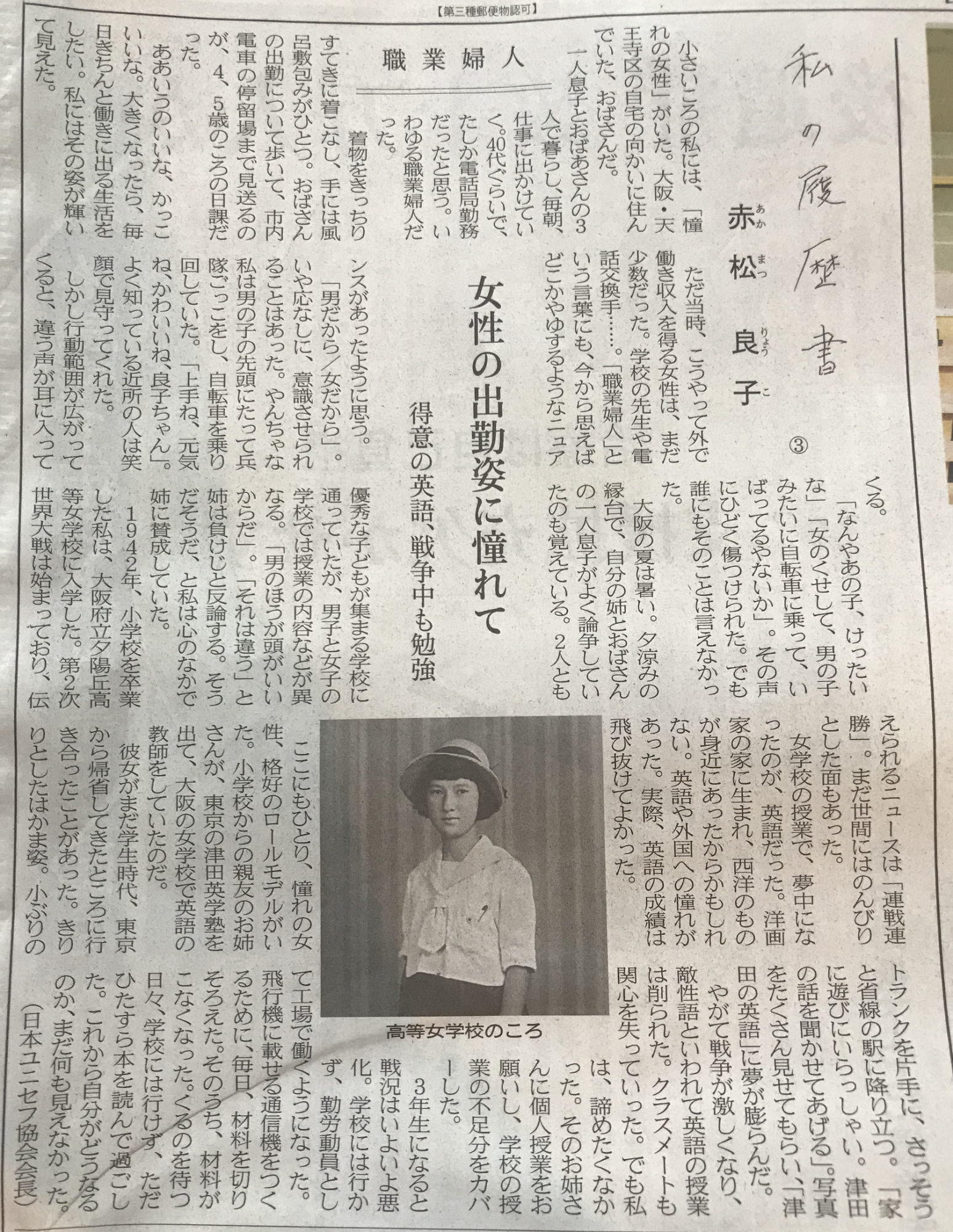

小さいころの私には、「憧れの女性」がいた。大阪・天王寺区の自宅の向かいに住んでいた、おばさんだ。

一人息子とおばあさんの3人で暮らし、毎朝、仕事に出かけていく。40代ぐらいで、たしか電話局勤務だったと思う。いわゆる職業婦人だった。

着物をきっちりすてきに着こなし、手には風呂敷包みがひとつ。おばさんの出勤について歩いて、市内電車の停留場まで見送るのが、4、5歳のころの日課だった。

憧れ、自分の将来のなりたい姿、そのために頑張る。そういったきっかけで人は成長していくきっかけを得ていると感じました。私もこうなりたいという意欲があると勉強していたと思います。こういった憧れや自分の目的を明確にすることで成長していこうと思います。

お客様に対しても

生活のイメージや理想をより鮮明にすることで意欲を高め、一緒に良い土地を見つけられる様になっていこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月2日(木)

住宅比較株式会社の吉田です。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。

- 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。

- 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。

- 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

“割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。”誤り。宅地建物取引業者が自ら売主、宅地建物取引業者以外が買主となる割賦販売で、残代金について抵当権若しくは保証人の設定がある場合は、以下の時期までに所有権の移転登記等を済ませなければなりません(宅建業法43条1項)。引渡し時に代金の3割超を受領している引渡し時まで引渡し時に代金の3割超を受領していない代金の3割超の支払いを受けるときまで本問では「3,200万円×30%=960万円」が基準額となりますから、「800万円」とする点が誤りです。本肢は保証人や抵当権設定の有無が不明ですが、いずれにせよ誤りと言えます。

“当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。”[正しい]。未完成物件においては、売買価格の5%または1,000万円を超える手付金等を受領する場合に保存措置を講じなくてはなりません(宅建業法41条1項)。

本問では「3,200万円×5%=160万円」が基準額となりますから、受領額の合計(100万円+60万円=160万円)はちょうどこの範囲に収まっています。したがって、保全措置を講じなくても受領することができます。“当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。”誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる取引においては、損害賠償の予定額や違約金等の合計額が売買代金を2割を超えてはいけません(宅建業法38条1項)。

本問では「3,200万円×20%=640万円」が基準額となりますから、定めた額の合計(400万円+240万円=640万円)はちょうどこの範囲に収まっています。したがって有効な特約となります。

“当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。”誤り。損害賠償額の予定額を定めていない場合、民法の債務不履行の規定に基づき、実損額を請求できます。この請求額が売買代金の2割を超えても問題ありません。したがって正しい記述は[2]です。

宅建勉強12月3日(金)

住宅比較株式会社の吉田です。

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

- マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。

- 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。

- マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。

- 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。

“マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。”違反する。宅地建物取引業者がその相手方に対し、手付の貸付などの信用を供与することにより契約を誘引する行為は禁止されています(宅建業法47条3号)。手付の分割払いも信用の供与に該当するため、宅建業法違反となります(解釈運用の考え方-第47条3号関係)。“宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。”違反する。宅地建物取引業者が契約の勧誘をするのに際し、正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒む行為は禁止されています(施行規則16条の12第1号ロ)。本肢は事実を歪めて考える時間を与えることを拒んでいるため、宅建業法違反となります。

“マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。”違反する。宅地建物取引業者が契約の勧誘をする際には、勧誘に先立って、①宅地建物取引業者の商号または名称、②勧誘者の氏名、③勧誘の目的を相手方に告げなければなりません(施行規則16条の12第1号ハ)。本肢は、宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗っていないので、宅建業法違反となります。

“建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。”違反する。相手方が契約の申込みを撤回をした際に、既に受領した預り金の返還を拒む行為は禁止されています(施行規則16条の12第2号)。物件案内等でコストがかかっている場合でも、預り金の返還を拒むことはできません。

したがって違反するものは「四つ」です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(2)

アトリエ

父は画家 絵のモデルに やんちゃ娘 芝居ごっこに夢中

1929年8月24日、私は大阪市内の病院で産声をあげた。父・赤松麟作は画家で、すでに関西の画壇で重鎮としてしられていた。東京美術学校(現・東京芸大)で黒田清輝に師事。私が生まれた当時は帝展などに出品するかたわら、自ら設立した洋画研究所で後進の指導にあたっていた。

父母はともに再婚で、3人の子どもをもうけた。7歳違いの姉と、幼くして亡くなった兄、そして私だ。

どういう思いで普段の生活をしているか、過去のどういう経験から今の自分ができているのか。

振り返り、反省改善自分を知ることを行おうと思いました。

お客様に対しても過去の生活や環境から ご提案させていただこうと思います

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月1日(水)

住宅比較株式会社の吉田です。

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

- Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。

- Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

- Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。

- Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

- “Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。”正しい。自ら売主である宅地建物取引業者、売買の媒介をする宅地建物取引業者はともに37条書面を記名押印して交付する義務者となります(宅建業法37条1項本文)。

したがって、AもBも宅地建物取引士をして37条書面に連名で記名押印させて、交付をしなければなりません。

- “Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。”誤り。代金や借賃以外に授受する金銭があるときは、①その額、②授受の目的、③授受の時期が37条書面の記載事項となります。金額だけの記載では足りません(宅建業法37条1項6号)。

- “Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。”誤り。37条書面については相手方が宅地建物取引業者であっても省略できることは何もありません。37条書面への記名押印および交付は、相手方が宅地建物取引業者であってもしなければなりません。

- “Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。”誤り。宅地建物について登記された権利の内容は、35条書面の記載事項ではありますが、37条書面の記載事項ではありません。

したがって正しいものは「一つ」です。