スタッフブログ

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(10)

雌伏

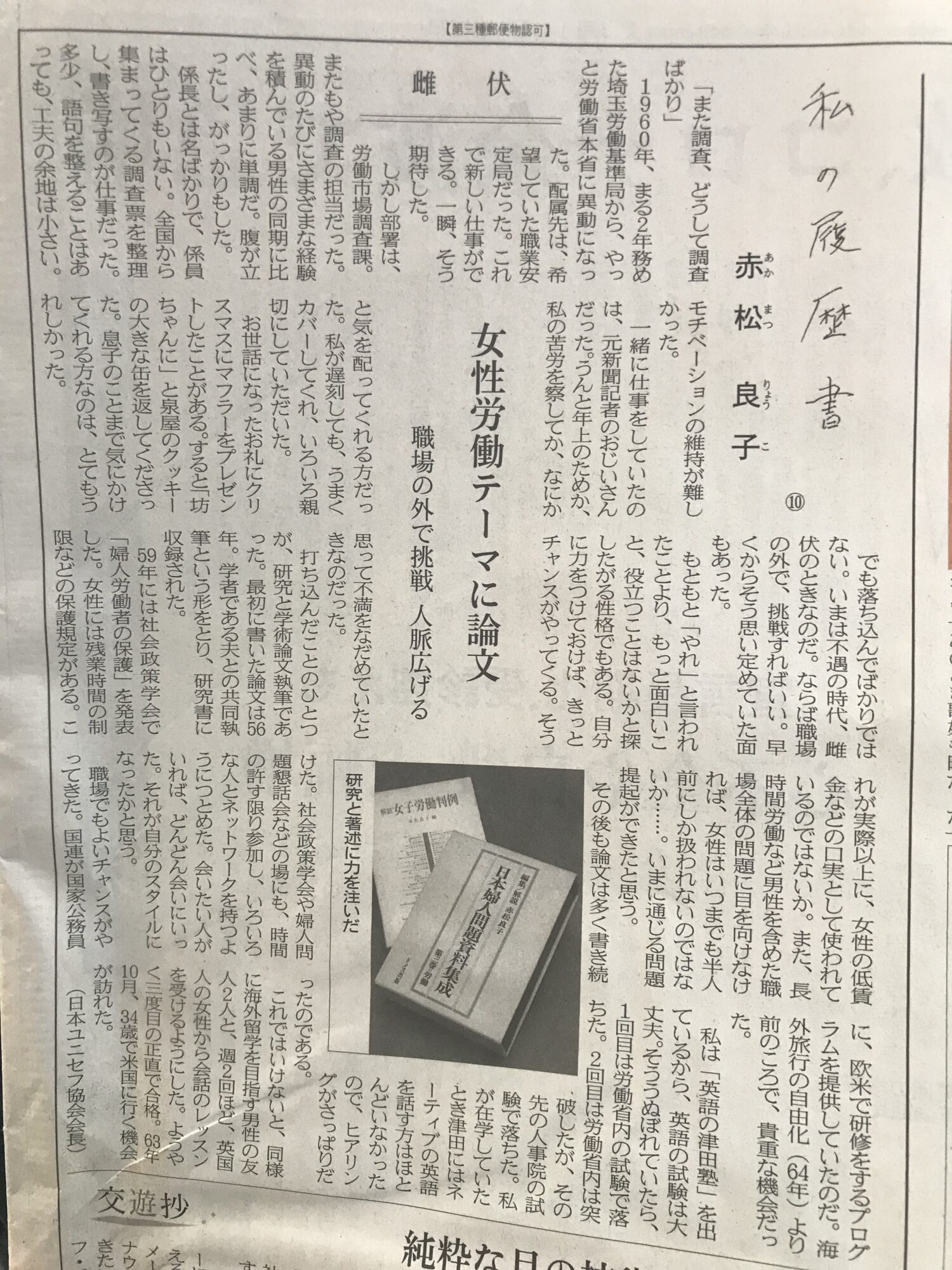

女性労働テーマに論文 職場の外で挑戦 人脈広げる

「また調査、どうして調査ばかり」

1960年、まる2年務めた埼玉労働基準局から、やっと労働省本省に異動になった。配属先は、希望していた職業安定局だった。これで新しい仕事ができる。一瞬、そう期待した。

しかし部署は、労働市場調査課。またもや調査の担当だった。異動のたびにさまざまな経験を積んでいる男性の同期に比べ、あまりに単調だ。腹が立ったし、がっかりもした。

自分に力をつけておけばチャンスは来る、環境や周囲のせいにしてやらない、成長しないことは簡単。成果を残す方は自分に力をつける、何かできることはと動き続ける、これが大切と思いました。

お客様に対して、何かできることはないか探し続けていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月9日(木)

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

- 特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。

- 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。

- 委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

- 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

解説

- “特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。”正しい。特定物売買において、買主から売主に前払金が支払われた後、売主の債務不履行によって契約が解除された場合は、売主の債務を保証していた保証人の保証債務の範囲は売主の代金返還債務についても及びます(最判昭40.6.30)。主たる債務やそれが転じた損害賠償だけでなく、契約解除後の原状回復義務にも保証の責任を認めた判例です。

- “主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。”[誤り]。主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。例えば、主たる債務が1,000万円から1,200万円に増加しても、保証債務は1,000万円のままということです。

また、時効の利益の放棄は援用と同様に相対効だとされているので、主たる債務者が時効完成後に時効の利益を放棄した場合でも、(連帯)保証人にはその効果は及びません(大判大8.6.24)。 - “委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。”正しい。委託を受けた保証人が弁済期前に弁済した場合に、主たる債務者が債権者に対し、その債務消滅行為以前の相殺の原因を有していたときは、その反対債権は(求償に応ずることの代わりに)保証人に移転し、保証人が債権者に対して履行を請求することになります(民法459条の2第1項)。

- “委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。”正しい。委託を受けた保証人が弁済等をするときには、履行の請求を受けたかどうかにかかわらず主たる債務者への事前通知が必要です。この通知を怠った場合、主たる債務者は債権者に対抗できた事由をもって保証人に対抗できます(民法463条1項)。

例えば、債権者Aが主たる債務者Bに対して1,000万円の金銭債権をもち、逆にBがAに対して300万円の金銭債権をもっていたとします。このとき、保証人Cが1,000万円をAに弁済したときには、CはBに対して1,000万円を求償できますが、Bは相殺可能だった300万円を差し引いた700万円分だけ求償に応じれば良いということです。その相殺の反対債権は保証人に移転し、保証人が債権者に対して履行を請求することになります。

宅建勉強12月8日(水)

問6

AとBとの間で令和3年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。

- Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合

- Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

- Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

- Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

解説

錯誤とは、表意者が意思と異なる意思表示をし、それを表意者自身が気付いていない状態です。当事者間における錯誤による取消しが可能かどうかは、以下のチャートに従って考えます(民法95条)。

- “Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合”誤り。Aは意思に反して「10万円で売る」と意思表示しているので、契約上重要な部分に表示に錯誤が認められます。表意者Aに重大な過失があり、相手方Bは善意無過失ですから、Aは錯誤による取消しができません。

- “Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合”誤り。Aは誤った思い込みをしていますが、意思と意思表示は合致しているので錯誤はありません。この場合、取引の安全に配慮して相手方Bを保護するため、Aは錯誤による取消しをすることができません。

- “Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合”[正しい]。「10万円で売る」という意思表示をするに至った動機に思い違いがあり、それが相手方に表示されているので動機の錯誤があります。Aの過失の有無は明らかではありませんが、Bも同一の錯誤(共通錯誤)に陥っていたので、Aは錯誤による取消しができます。

- “Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合”誤り。Aの「100万円で売りたい」という意思と、「8,000ドル×100円=800,000円で売る」という表示が食い違っており、20万円の違いは契約上重大なので表示の錯誤があります。しかし、Aの錯誤は重大な過失によるものであり、相手方Bは善意無過失ですから、Aは錯誤による取消しができません。

したがって錯誤による取消しができるものは[3]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(9)

人事の壁

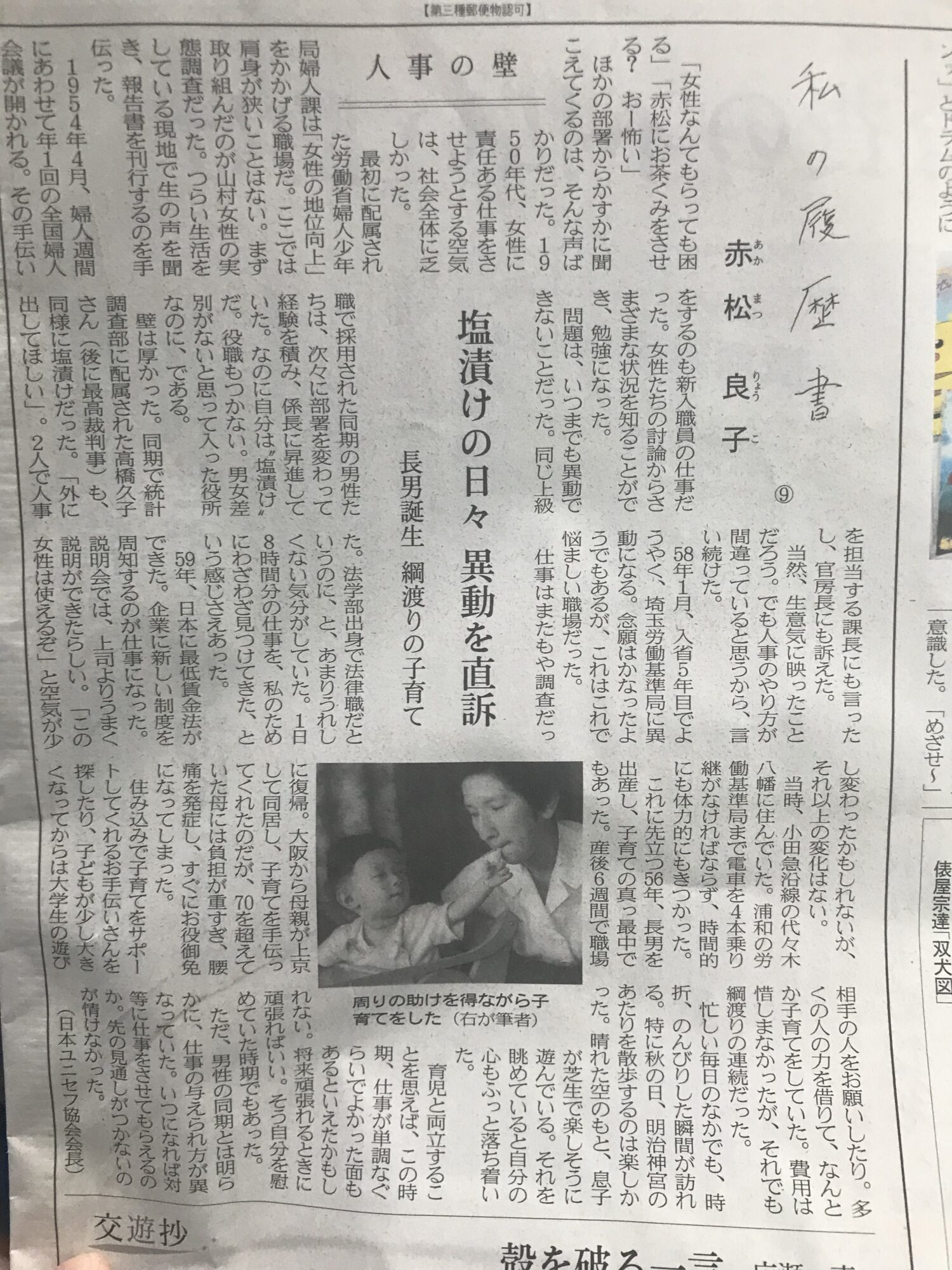

塩漬けの日々 異動を直訴 長男誕生 綱渡りの子育て

「女性なんてもらっても困る」「赤松にお茶くみをさせる? おー怖い」

ほかの部署からかすかに聞こえてくるのは、そんな声ばかりだった。1950年代、女性に責任ある仕事をさせようとする空気は、社会全体に乏しかった。

最初に配属された労働省婦人少年局婦人課は「女性の地位向上」をかかげる職場だ。ここでは肩身が狭いことはない。まず取り組んだのが山村女性の実態調査だった。

活躍の場、能力がある方が発揮する場を与えられずもどかしさをもっている。

私はお客様をご紹介いただけ、活躍の場をたくさんいただいています。一組一組のお客様を大切にしご紹介者様にもお客様にも感謝していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(8)

結婚

自分たち流 夫が「赤松」姓に 1間暮らし 家計も家事も分担

1953年11月、24歳で私は結婚した。労働省に入って間もないころだった。相手は大学の同級生で、法律相談所のグループの仲間だ。

大学に入るまで、私はむしろ「独身主義」だった。結婚すると女性のほうが割に合わないように感じていたからだと思う。

しかし戦後、結婚のあり方は大きく変わった。「両性の合意のみによる」「夫婦が同等の権利を有する」と新しい憲法には規定された。

結婚のあり方・考え方を考えました。

結婚することで相手への責任、家族への責任、親族への責任がより強くなる。夫婦の関係、いろいろな夫婦関係があると思います。自分の行動が自分だけでなく家族・親・兄弟・関係者や多くの方に関係してくることを認識しなければならないと感じました。

お客様に対して、マイナスをあたえることはあってはならないこと、当たり前のことですが準備ができておらず、後でと先送りにしてしまったことで不安を与えてしまう。相手に対して不快を与え、相手にとっては理解できない行動と認識し、すぐにやります。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月7日(火)

AとBとの間で令和3年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。

- Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。

- Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。

- Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。

Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。”[正しい]。委任者の帰責事由により委任が終了した場合、委任に関する報酬の定めではなく契約の一般原則に従って処理されます。債権者(=委任者)有責により債務を履行することができなくなった場合、債務者(=受任者)はその反対給付である報酬全額の支払いを請求できます。ただし、債務を免れたことによって得た利益がある場合、それを債権者に償還することになります(民法536条2項)。

“Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。”誤り。受託者は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。これは自己の財産と同一の注意義務より重く、受任者と同様な職業・地位にある者に対して一般に期待される水準の義務です。

“Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。”誤り。受任者の帰責事由により委任事務が途中で履行できなくなったときでも、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することが可能です(民法648条3項)。

“Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。”誤り。受任者の死亡は委任契約の終了事由です(民法653条)。委任終了時に、急迫の事情がある場合、受任者の相続人や法定代理人は委任事務が終了するまで必要な処分をしなければなりません(民法654条)。これは急迫の事情がある場合に限られるので、「急迫の事情の有無にかかわらず」とする本肢は誤りです。

したがって正しい記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(7)

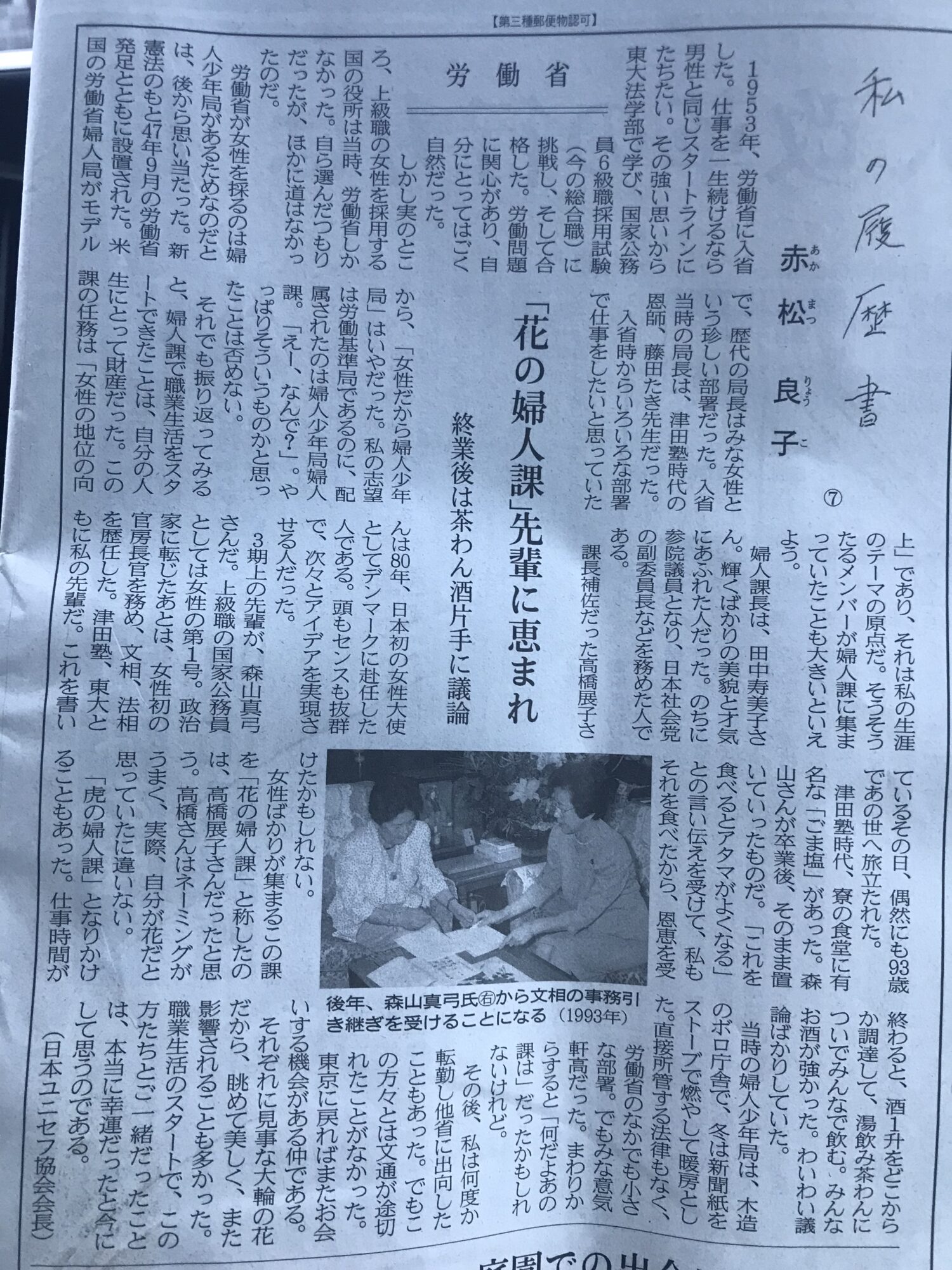

労働省

「花の婦人課」先輩に恵まれ 終業後は茶わん酒片手に議論

1953年、労働省に入省した。仕事を一生続けるなら男性と同じスタートラインにたちたい。その強い思いから東大法学部で学び、国家公務員6級職採用試験(今の総合職)に挑戦し、そして合格した。労働問題に関心があり、自分にとってはごく自然だった。

しかし実のところ、上級職の女性を採用する国の役所は当時、労働省しかなかった。自ら選んだつもりだったが、ほかに道はなかったのだ。

公務員試験に合格、赤松氏が挑戦した頃は女性が合格するということは多くなく、採用も労働省歌人少年課ほどしかなかったとのことでした。

できた、できるまで努力した方からすると当たり前のこと、今できないことをできるようにして当たり前に出来ている方はそれだけの努力をしていると思いました。

お客様に対して、満足いただけるために、出来ないことを困っていることを解決できるように努力していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月6日(月)

問2

令和3年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合

(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

- ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。

- ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。

- ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。

- 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

ケース①は普通の保証契約、ケース②は根保証契約です。普通の保証契約特定の債務とその利息や損害賠償金を保証する

例)住宅ローンの保証人根保証契約一定範囲の取引で生じる不特定多数の債務とその利息や損害賠償金等を保証する

例)賃貸借契約の保証人

- “ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。”誤り。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。これはケース①でもケース②でも同じなので、口頭による合意で有効としている本肢は誤りです。

- “ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。”誤り。極度額とは保証人が支払の責任を負う金額の上限のことです。民法改正により個人根保証契約においては常に極度額の定めが必要となりました(民法465条の2第2項)。これにより賃借人の賃料債務を保証する契約等が大きな影響を受けることになります。※改正前は極度額の定めは貸金等債務がある場合に限られていました

ケース①では被担保債権が特定されており、保証契約後に保証内容が加重されることはないため極度額の定めは不要です(民法448条)。ケース②のうち個人が保証人となる場合にのみ極度額の定めが必要です。本肢は法人保証の場合にも必要としているので誤りです。

ケース①では被担保債権が特定されており、保証契約後に保証内容が加重されることはないため極度額の定めは不要です(民法448条)。ケース②のうち個人が保証人となる場合にのみ極度額の定めが必要です。本肢は法人保証の場合にも必要としているので誤りです。 - “ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。”誤り。連帯保証の保証人は「催告の抗弁権」および「検索の抗弁権」を有しません(民法454条)。これはケース①でもケース②でも同じです。よって、CとEどちらも、債権者から履行の請求を受けたときに主たる債務者に催告すべきことを請求できません。

- “保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。”[正しい]。民法改正により、経営者やそれに準ずる者以外の個人が事業用の貸金等債務を主たる債務をする保証契約、事業用の貸金等債務が含まれる根保証契約を契約しようとするときは、契約前1カ月以内に公正証書による意思表示が必要になりました(民法465条の6第1項)。個人保証人の保護のためです。

ケース①では事業資金を借り入れていますので、保証人Cが事業に関与しない個人であるときは公正証書の作成がなければ保証契約は効力を生じません。ケース②は事業用の貸金等業務ではないので公正証書がなくても契約は有効です。

したがって正しい記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(6)

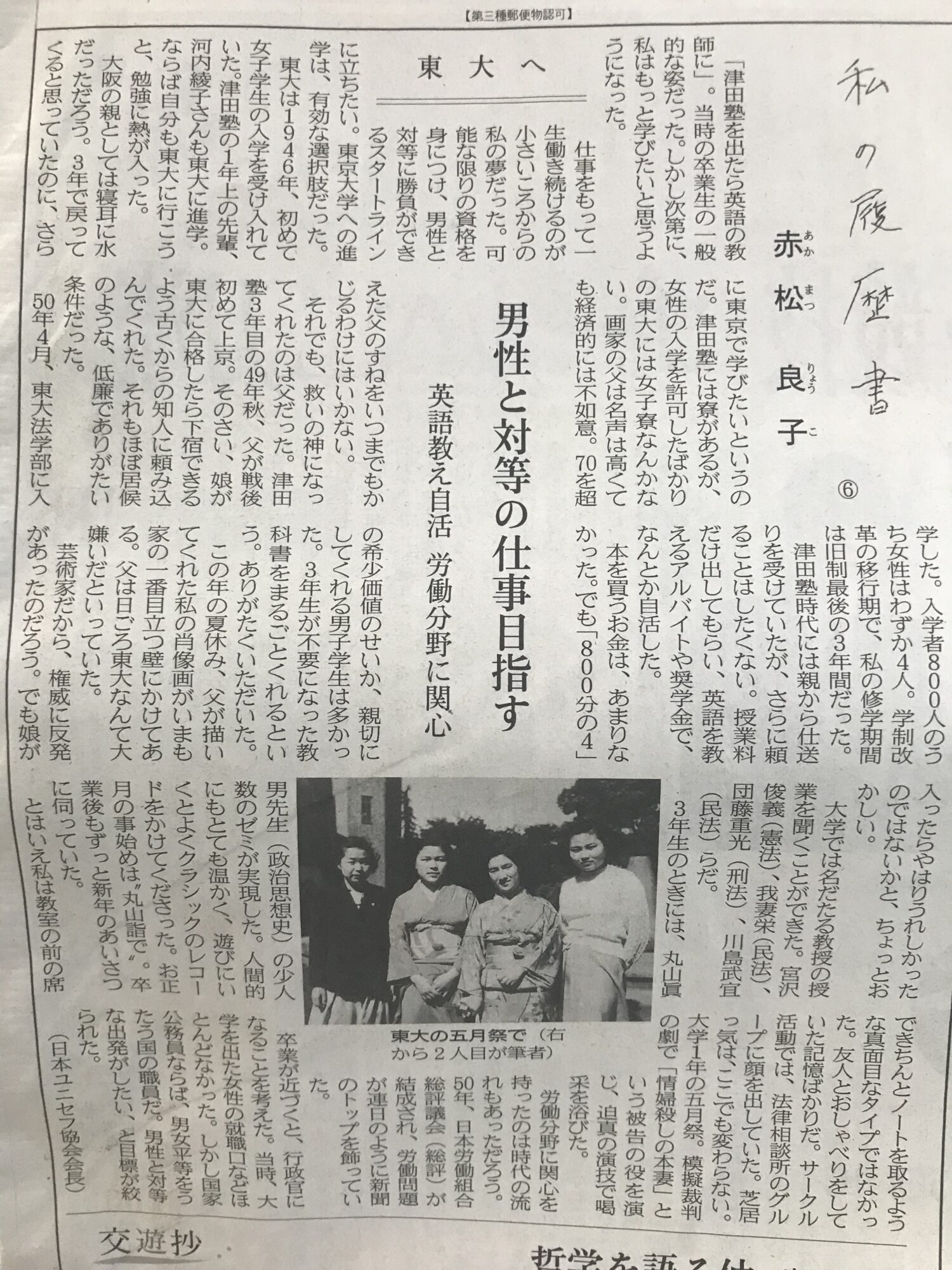

東大へ

男性と対等の仕事目指す 英語教え自活 労働分野に関心

「津田塾を出たら英語の教師に」。当時の卒業生の一般的な姿だった。しかし次第に、私はもっと学びたいと思うようになった。

仕事をもって一生働き続けるのが小さいころからの私の夢だった。可能な限りの資格を身につけ、男性と対等に勝負ができるスタートラインに立ちたい。東京大学への進学は、有効な選択肢だった。

もっと勉強したい、学ぶことを望む

自ら意欲を持ち動けることが凄いと改めて思いました。たとえ動き始めても続けられるか。意欲を持ちゴールを持ち計画を立てることが大切と思いました。

お客様に対しても想い、ゴールを共有しゴールから計画を立て、進んでいけるようにしたいと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉