スタッフブログ

宅建勉強12月25日(土)

問28

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。

- 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。

- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。

- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。

解説

- “宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。”誤り。宅地建物取引士資格試験の合格は一生有効のため、不正が発覚したのではない限り、合格が取り消されることがありません。宅地建物取引士の登録申請書には、試験の合格年月日及び合格証書番号を書く欄がありますが、いつの試験であっても(宅地建物取引”主任者”時代の合格であっても)問題ありません。

- “宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。”誤り。宅地建物取引士証の更新申請期間については特に定めがありません。宅建士証の更新のためには交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講する必要がありますが、実務的にはこの法定講習終了後に即日交付されます。「有効期間満了の90日前から30日前までに」というのは宅地建物取引業免許の更新の場合です。

- “宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。”[正しい]。重要事項説明を行う際の取引士証の提示、取引関係者から請求があった際の取引士証の提示はどちらも宅地建物取引士の義務となっています(宅建業法35条4項宅建業法22条の4)。

- “甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。”誤り。登録の移転の際に法定講習を受けなくてはならないという規定はありません。甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請すれば足ります(宅建業法19条の2)。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(24)

世界婦人会議

批准国代表として発言 日本で条約発効 ナイロビで祝杯

国連婦人の10年(1976~85年)を締めくくる世界婦人会議は85年7月、ナイロビで開かれ、私も政府代表のひとりに加わった。首席代表はかつて労働省の先輩だった森山真弓さん(外務政務次官)。関係省庁の女性課長クラスも顔をそろえた。

「条約の批准もかくて実現せん 胸はりてゆけ ナイロビの旅」

出発前、法律の成立を祝う小さなパーティーの席で、恩師の藤田たき先生が、すばらしい歌を送ってくださった。

何かを成せた方は周囲の力があったからできたとほぼおっしゃっています。一人で物事を成すことはできないと感じました。何を行うに際しても誰かの影響・協力・助力を頂いています。周囲への感謝を常に持った生活をしていきます。

お客様に打ち合わせの時間をいただけて感謝、お話を聞かせていただけて感謝、ご提案を受けていただけて感謝、お決め頂いて感謝・・・常に感謝の心を持って接します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月24日(金)

住宅比較の吉田です。

問28

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。

- 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。

- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。

- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない

解説

- “宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。”誤り。宅地建物取引士資格試験の合格は一生有効のため、不正が発覚したのではない限り、合格が取り消されることがありません。宅地建物取引士の登録申請書には、試験の合格年月日及び合格証書番号を書く欄がありますが、いつの試験であっても(宅地建物取引”主任者”時代の合格であっても)問題ありません。

- “宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。”誤り。宅地建物取引士証の更新申請期間については特に定めがありません。宅建士証の更新のためには交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講する必要がありますが、実務的にはこの法定講習終了後に即日交付されます。「有効期間満了の90日前から30日前までに」というのは宅地建物取引業免許の更新の場合です。

- “宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。”[正しい]。重要事項説明を行う際の取引士証の提示、取引関係者から請求があった際の取引士証の提示はどちらも宅地建物取引士の義務となっています(宅建業法35条4項宅建業法22条の4)。

- “甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。”誤り。登録の移転の際に法定講習を受けなくてはならないという規定はありません。甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請すれば足ります(宅建業法19条の2)。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(23)

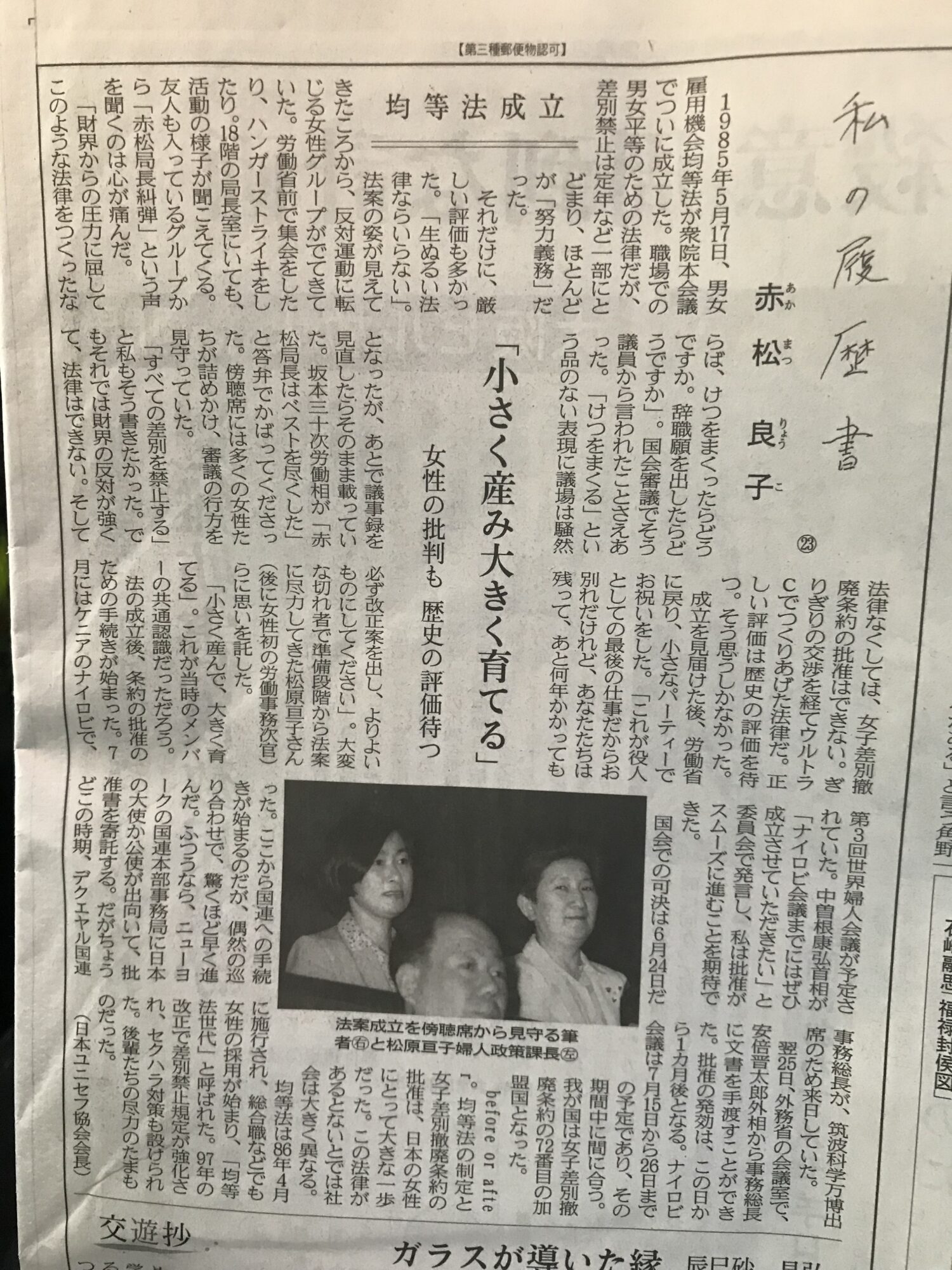

均等法成立

「小さく産み大きく育てる」 女性の批判も 歴史の評価待つ

1985年5月17日、男女雇用機会均等法が衆院本会議でついに成立した。職場での男女平等のための法律だが、差別禁止は定年など一部にとどまり、ほとんどが「努力義務」だった。

それだけに、厳しい評価も多かった。「生ぬるい法律ならいらない」。法案の姿が見えてきたころから、反対運動に転じる女性グループがでてきていた。労働省前で集会をしたり、ハンガーストライキをしたり。

小さく産んで大きく育てる。

初めから理想を叶えることは難しい、初めから最善の結果に辿り着くことは難しい、ただそこからどう育っていけるのか、育たせるのかが大切と知りました。

何事もいきなりはできない着実な成長をしていきます。

お客様に対しても着実に理想に近づけるサポートをさせていただきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月23日(木)

住宅比較の吉田です。

問26

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。

- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

- 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。

- 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

解説

- “宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。”誤り。宅地建物取引業者である法人が、他の法人との合併により消滅したときは、その消滅した法人の代表者が消滅の日から30日以内に免許権者に届け出ることになっています。免許の承継はなく、B社が宅地建物取引業を営むには新たに免許を受ける必要があります(宅建業法11条2項2号)。

- “信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。”誤り。信託会社が宅地建物取引業を営む場合は、例外的に免許を受ける必要がなく国土交通大臣への届出でOKになっています(宅建業法77条3項)。しかし、全ての規定が適用されない国・地方公共団体とは異なり、宅地建物取引業を営む信託会社は宅地建物取引業者とみなされ、法のほぼすべての規定が適用されます(宅建業法77条2項)。

- “個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。”[正しい]。宅地建物取引が業とみなされるかどうかの基準は以下の通りです(解釈運用の考え方)。

本肢の行為は転売目的での取得であり、不特定多数への販売なので事業性が高く業に該当します。代理の効果は本人に帰属するため、売買の代理を依頼するときは、依頼者本人にも宅地建物取引業の免許が必要です。

本肢の行為は転売目的での取得であり、不特定多数への販売なので事業性が高く業に該当します。代理の効果は本人に帰属するため、売買の代理を依頼するときは、依頼者本人にも宅地建物取引業の免許が必要です。 - “宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。”誤り。国土交通大臣免許が必要なのは、2以上の都道府県で事務所を有する者です(宅建業法7条1項3号)。E社は乙県内のみにしか事務所を有しないので乙県知事免許のままで問題なく、免許換えは不要です。

したがって正しい記述は[3]です。

住宅比較株式会社

吉田真樹

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(22)

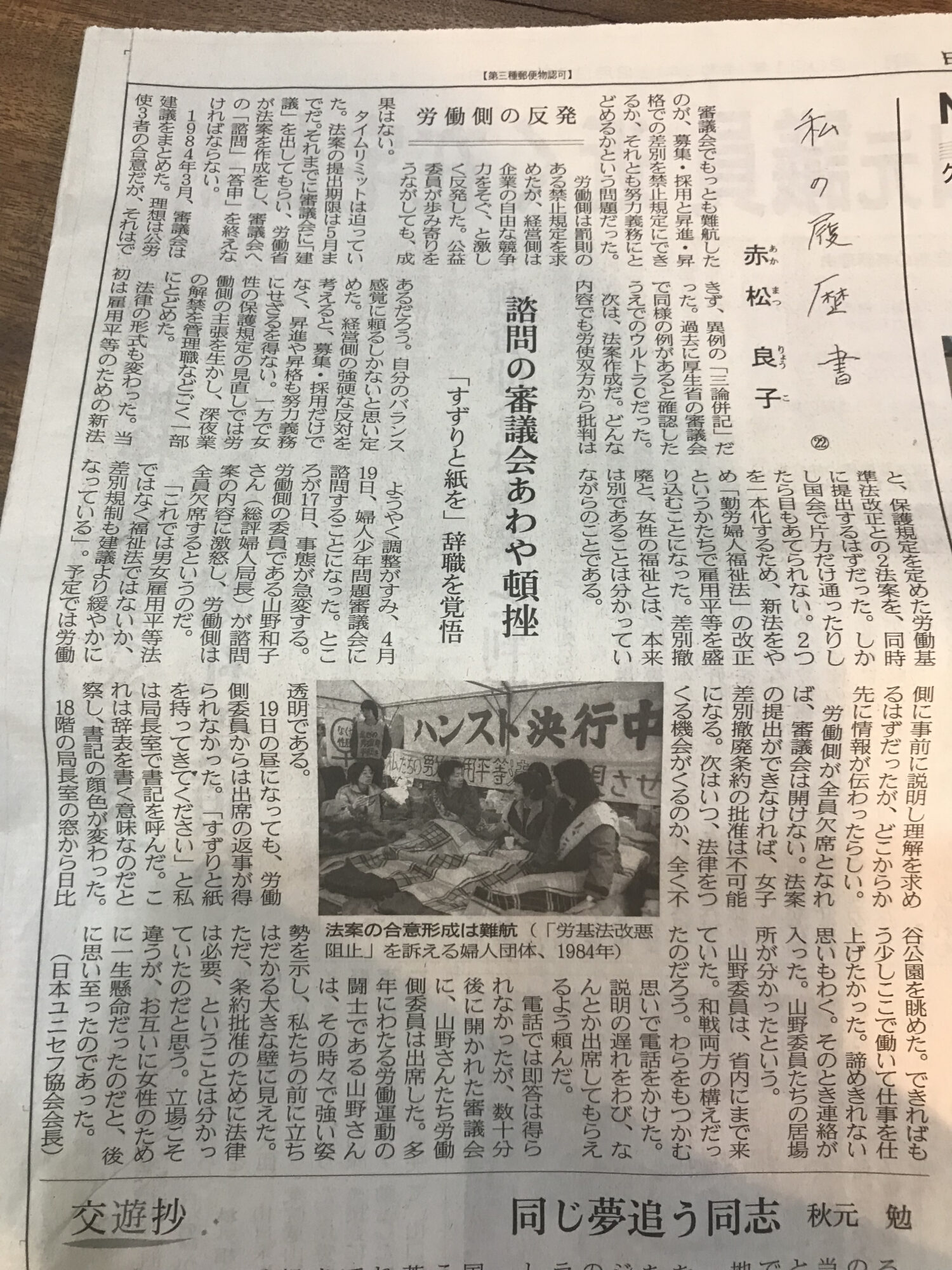

労働側の反発

諮問の審議会あわや頓挫 「すずりと紙を」辞職を覚悟

審議会でもっとも難航したのが、募集・採用と昇進・昇格での差別を禁止規定にできるか、それとも努力義務にとどめるかという問題だった。

労働側は罰則のある禁止規定を求めたが、経営側は企業の自由な競争力をそぐ、と激しく反発した。公益委員が歩み寄りをうながしても、成果はない。

タイムリミットは迫っていた。法案の提出期限は5月までだ。それまでに審議会に「建議」を出してもらい、労働省が法案を作成をし、審議会への質問・答申を終えなければならない。

周りから情報が伝わり、自分が説明する前に相手がしってしまう。そのため、自身の思いとは違う内容になり、事態が急変することがある。

何事も早く、前倒しで相手に伝えることが大切と知りました。自身の考え・思いを伝え内容を理解していただくことが大切と知りました。

お客様に対しても、ことが起こったらすぐに伝えます。伝えないことで待たせる、不安にさせてしまうと思います。すぐに行動いたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建ブログ12月21日

山田さん、有難う御座います。

【未成年が宅建士になる方法】

免許は不動産会社の免許。5人に1人宅建士がいれば不動産会社ができる。

宅建士証は免許でない、あくまで個人の資格

H23 問8

未成年者は成年者と同一の行為能力を有していたとしても成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。(×)

未成年者で宅建士になる方法

1 成年者と同一の行為能力

=婚姻している青年擬制(民法753条)

2 未成年者の営業の許可を受ける(民法6条1項)

未成年者でも専任の宅建士になることができるか??(〇)

H12 問33

4 未成年であるAは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなすことはない。(×)

=営業の許可を受けた未成年者はその未成年者が個人の宅建業者(法人の場合は役員)であるときは、そのものが主として業務に従事する事務所等において、その事務所等に置かれる専任の宅建士とみなされる。(31条の3条2項)

宅建ブログ12月20日

山田さん、有難う御座います。

【遺産分割協議の実態】

平成18年 問12

成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。(×)

=Aが重度の認知症の場合、BやCが妻や子の場合でも法定代理人となるわけではない。成年後見人を立てなければならない。家庭裁判所で成年後見人の選任をしてもらう。

2 Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。(〇)

=兄弟姉妹に遺留分がないのは。兄弟姉妹は別世帯で暮らしているので生活保障の必要がない。

3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。(×)

=有効な遺言書がある場合

遺言書通りに分ける。遺産分割協議(相続人全員で話し合う。)不要。

=有効な遺言書がない場合

遺産分割協議をする。

4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。(×)

=遺言書ない場合は相続人全員で話し合う。全員の合意が必要。全員の合意があればやり直すことができる。誰か一人でも反対したらやり直すことができない。

遺産分割協議は皆が集まって会議しなくても良い。SNSでもメールでのやり取りでも

宅建勉強12月22日(水)

住宅比較の吉田です。

問24

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 令和3年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

- 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。

- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。

- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

解説

- “令和3年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。”誤り。不動産取得税の税率は本則4%ですが、土地と住宅は3%に軽減する特例措置が継続されています。4%で計算するのは住宅用以外の建物だけで、本肢の「住宅用以外の土地」は3%なので誤りです。

- “一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。”誤り。不動産取得税には免税点が設定されていますが、面積の多寡は関係なく、課税標準が10万円未満の土地について課税しないことになっています。面積が小さくても高額な土地も考えられるので面積を基準とした免税点は設定されていません(地方税法第73条の15の2第1項)。

- “不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。”誤り。家屋の改築により家屋の価値が増加した場合は、家屋の取得とみなされます(地方税法73条の2第3項)。この場合の不動産取得税の課税標準は、改築により増加した価格となります(地方税法73条の13第2項)。

- “共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。”[正しい]。共有物である不動産を分割して各共有者が取得する場合、分割前の共有持分を超えない範囲の取得については、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7第2号の3)。例えば、A・Bの共有持分が各2分の1である土地を分筆して各人が半分ずつ取得する場合などです。

したがって正しい記述は[4]です。

住宅比較株式会社

吉田真樹