スタッフブログ

マイホームFP ⑦毎月の支払いと借入可能額

皆様はいくらまで支払っていけるか、いくらまで借りることができるのか把握されておりますか?

月々の支払いで考える方、ボーナス払いを検討される方。

皆さまはどういった支払方法を検討されますでしょうか?

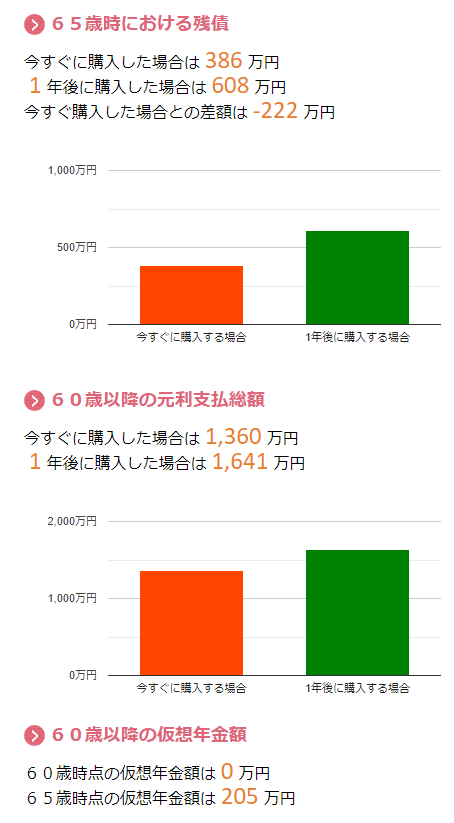

マイホームFP 残債はいくら残っているか2

前回同様、今購入の方と一年後購入の方の残債の違いを試算いたしました。

今の支払い、先々に残っている残債、把握をお願い申し上げます。

年金はおよそいくらほどもらえる予定ですか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(17)

【本文】

「神様」たち

手塚先生 新幹線で隣席に やさしかった藤子Ⓐ先生ら

初めて手塚治虫先生にお会いしたのは、18歳のとき、あるマンガ家のパーティーだった。編集者に「彼女が例の、公募賞で1位になった里中さん」という風に紹介してもらって「よろしくお願いします!」と頭を下げたはずだ。

「はずだ」と書いたのは、緊張のあまり、詳しいことを覚えていないからだ。幼いころから作品をもらさず探して愛読し「神様」とも思っていた手塚先生の前で、落ち着いていられるはずがない。さらにパーティ…

【感想】

神様たち、憧れ、尊敬と様々な気持ちから神様と思うような方がいると私は思っております。

神様たちと一人ではなく、複数そういった方にお会いできることはすごく素晴らしいと思いました。尊敬する方を増やし、影響をいただき成長していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強5月17日(火)

問2

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。

- 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。

- 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

- 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

解説

- “未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。”[誤り]。制限行為能力者であっても同意なしに有効な代理行為をすることができます。よって、未成年であっても、法定代理人の同意なしに有効な代理行為を行うことができ、その効果は代理を依頼した本人に帰属します(民法102条)。

- “法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。”正しい。意思表示に関する瑕疵等については、原則として代理人を基準にして判断されます(民法101条1項)。動産の即時取得は占有を始めた者の善意・無過失が要件となっているので、代理人が善意・無過失であるか否かによって即時取得の効力が判断されます(民法192条)。

- “不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。”正しい。原則として、当事者双方の代理人となることはできません。ただし、本人が事前に許可をした場合、または、債務の履行を行う場合の代理行為の結果は当事者双方に帰属します(民法108条1項)。

- “法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。”正しい。法定代理人は、やむを得ない事由がなくても復代理人の選任が可能です(民法105条)。

したがって誤っている記述は[1]です。

宅建勉強5月16日(月)

問1

民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

- Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

- AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC

解説

判例では民法94条2項の善意の第三者について、以下のように示しています。

最判昭45.7.24

民法九四条二項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者

「第三者」に当たる代表的な例として以下があります。

- “Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C”誤り。Cのように虚偽表示の目的物を善意で差し押さえた譲受人の債権者は「第三者」に該当します(大判昭12.2.9、最判昭48.6.28)。

- “Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C”誤り。CはAB間の虚偽表示による抵当権設定登記に基づき、Bから抵当権の転抵当を受けています。このケースではCは「第三者」に該当し、AB間の抵当権設定登記が虚偽表示により無効とされた場合でも、Cは転抵当権の設定を対抗できます(最判昭55.9.11)。

- “Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC”[正しい]。CはBに金銭を貸し付けていますが、これは単にBに土地があるという信用の元になされた行為であり、法律上の利害関係があるとは言えません。Cのように仮装名義人に金銭を貸し付けた者は単なる一般債権者であり「第三者」には該当しません(大判大9.7.23)。

- “AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC”誤り。債権の発生原因である契約が虚偽表示である場合、その仮装債権を譲り受けたCは「第三者」に該当します(大判昭13.12.17)。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(16)

【本文】

子宮頸がん

治療法学び全摘出免れる 月産700ページ、早期発見で克服

20代後半、仕事は多忙を極めた。一番多いときで、私は月産で700ページの漫画を描いていたという。自分で数えたわけではなく、編集者がカウントしてくれていた。

アシスタントは最大で6人いたが、原作者がいたわけではないので、どんなに忙しくても、物語づくりのスタートから自分でやるしかない。睡眠は毎日2時間程度。そんな中、熱が出て、震えが止まらなくなったので、病院に行くと、腎盂炎(じんうえん)だといわれ、…

【感想】

健康

健康を疎かにする、無理をすることで体調への不安や100%の仕事・生活が送れない。とても辛いことと思います。

無理をしなくてはならない場面もあると思いますが、120%仕事ができ、120%健康で生活を送られているかたがいらっしゃるので、仕事の効率やスケジュールを改善し改善し改善し120%の生活をできるようにしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

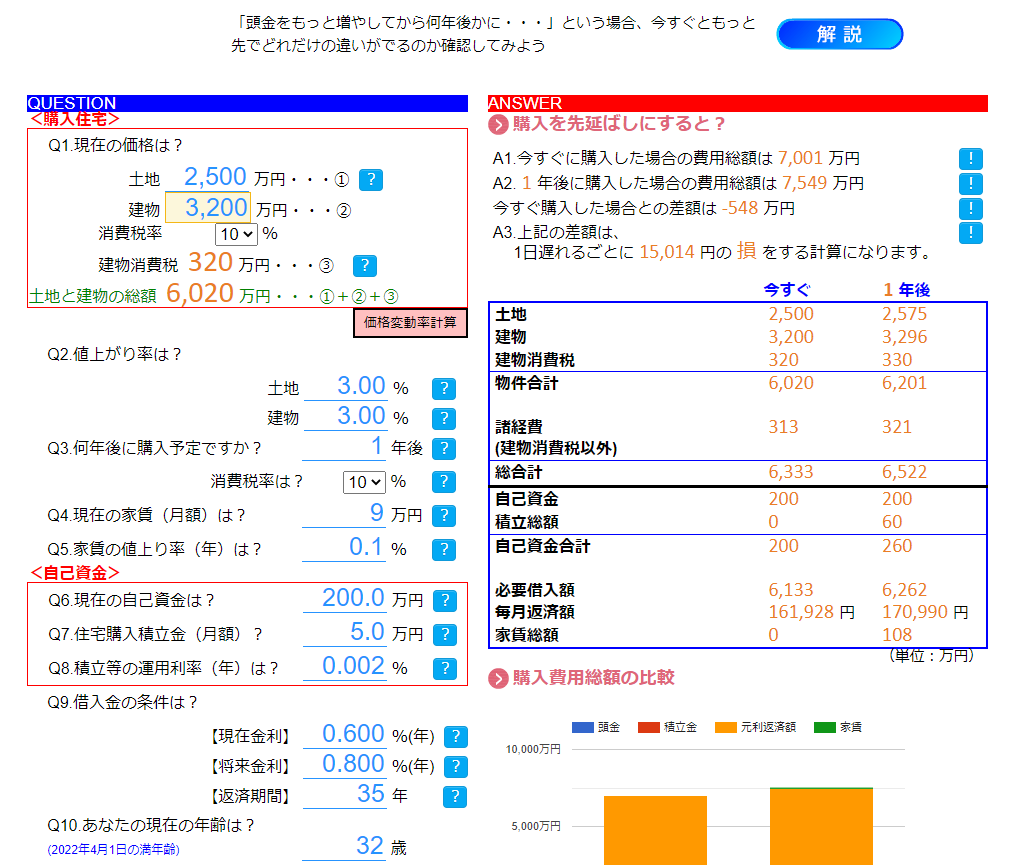

マイホームFP ⑤頭金を貯めてから

頭金を貯めてから・・・もっと先に・・・

タイミングを変えることでのメリット・デメリットを把握しておりますか。

タイミングを変えることでのシミュレーションをご覧ください。

皆様はいつ住まいを検討されますか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強5月15日(日)

問24

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。

- 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

- 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。

- 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

解説

- “不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。”誤り。不動産取得税の徴収方法は、申告納付ではなく普通徴収です。納税者は、都道府県から送られてくる納税通知書に基づいて納付することになります(地方税法73条の17第1項)。

- “不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。”誤り。家屋の改築によって当該家屋の価格が増加した場合は、当該改築をもって家屋の取得とみなされ、不動産取得税が課されます(地方税法73条の2第3項)。

- “相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。”[正しい]。相続によって不動産を取得したときには、不動産取得税が課されません(地方税法73条の7第1号)。

- “一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。”誤り。不動産取得税は、課税標準が一定以下の土地については免税点が設定されていますが、面積の小ささによって不動産取得税が課されないとする規定はありません(地方税法73条の15の2第1項)。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(15)

【本文】

恋愛を考える

10代に真剣メッセージ 「アリエス」男子学生からも反響

20代半ば、そろそろ「本気の恋愛もの」を描こうと思った。

もとより私は、ヒロインの恋が成就してハッピーエンドというような、シンプルな恋物語があまり好きではない。編集者に「理屈っぽい」と言われがちな私らしい、愛について真剣に理屈をこねる漫画にしようと考えた。1973年に講談社の「週刊少女フレンド」で連載が始まった「アリエスの乙女たち」である。

反体制運動やウーマン・リブが盛り上がった時代で、女性も…漫画から生きる力を得る・・・

【感想】

漫画から生きる力を得る、漫画に登場する人物から台詞や価値観の影響を受け、興味を持つ。それが自分の考えになり、自身の先の道を判断することになる。

自分とは違う考えや価値観を知り、賛同や反発をして成長していく。何事からも学び成長していこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉