スタッフブログ

宅建勉強6月23日(木)

問24

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。

- 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。

- 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

- 令和4年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和4年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

解説

- “固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。”誤り。固定資産税は、固定資産の所有者に課されます(地方税法343条1項)。

- “家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。”誤り。いつでも縦覧できるわけではありません。毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、市町村長の指定する場所においてのみ閲覧ができます(地方税法416条1項)。

- “固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。”[正しい]。設問の通りです。固定資産税の納税者は、固定資産台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます(地方税法432条1項)。

- “令和4年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和4年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。”誤り。課税標準の特例が適用される住宅用地とは、賦課期日において、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地のことを言います。よって、建設が予定されているだけの土地はこれには該当しません(地方税法349条の3の2第1項)。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 を読んで (23)

【本文】

住友精神

無私の姿勢、役員に徹底 「自利利他公私一如」を浸透

社長になって少し落ち着いてみると、新入社員にメッセージを出したり、定期的な幹部会で話をしたりするときなどに、何か足りないと感じ始めた。大きくて深い、会社を引っ張っていく上での理念のようなものである。社長になると、みなさんそう思われるのではないだろうか。

住友林業の始まりは住友グループの源流である四国の別子銅山の林業方だ。そこで住友の事業精神に目を向けたところ、相当に立派なことを言っているのだった…

【感想】

経営理念 行動指針 私利私欲私情私心を捨てて

会社はどういう方向へ進もうとしているのか、行動の決定するときに何を考え行動すべきなのか。

自分がやっていること、会社について説明できることが社会に出て恥ずかしくない姿であると学ばせていただきました。

行動指針をもち仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

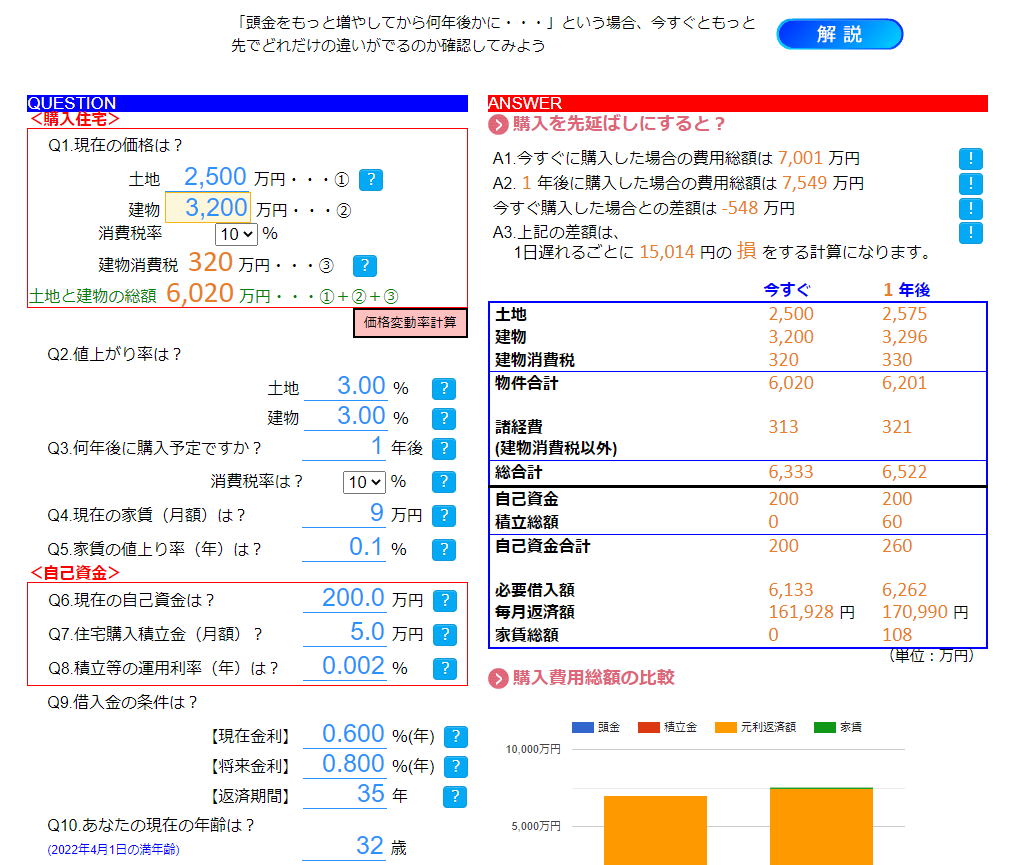

マイホームFP 今か先か

何度か取り上げておりますが、時期を決める理由・決めない理由。

家族の成長・お仕事の都合・予算の問題・決めることが怖い・情報が足りない・・・

さまざまなお考えの方がいらっしゃいます。

金額のメリットデメリットは如実にわかります。

まずはここから確認してみてはいかがでしょうか。

重滝比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書(22)

【本文】

社長就任

情報伝達に2時間ルール 「すぐやる、すぐ済む」を実践

1999年に59歳で社長になると僕は温めていた考えを実行に移した。思い出すままに挙げると、まずそれまであった役員の口利きなどによる縁故採用をやめ、人事部長に全権を握らせた。また、学校名にとらわれず、優秀で情熱とチャレンジ精神のある人材を、全国の大学から幅広く募る方針を徹底した。

企業はどんな人がいて、どんな考えで仕事をしているかで基礎体力が決まる。総務部などの意識改革にも手を付けた。本社部門はと…

【感想】

すぐにやる、すぐに終わる。

早く行えば、やることは増えず、短的に完了できる、時間がかかればかかるほど仕事が増えます。

すぐにやります。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強6月22日(水)

問15

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

- 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

- 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。

- 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。

解説

- “近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。”誤り。近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条9号)。「住居の環境を保護するため」というのは住居系8地域に共通する文言ですが、近隣商業区域は商業系なので住居の環境保護については定義に含まれていません。

- “準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。”誤り。準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条11号)。「住居の環境を保護するため」というのは住居系8地域に共通する文言ですが、準工業区域は工業系なので住居の環境保護については定義に含まれていません。

- “第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。”誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)※において、その良好な環境の形成や保持を係る観点から、建築物などの建築を制限するために定められる地域です(都市計画法9条15号)。

特定用途制限地域は用途地域が定められていない区域にのみ定めることができるので、第一種低層住居専用地域について定めることはできません。用途地域を補完するために定める「特別用途地区」との押さえ分けをしっかりしておきましょう。 ※つまり非線引き区域や準都市計画区域のうち用途地域の定めがない区域

※つまり非線引き区域や準都市計画区域のうち用途地域の定めがない区域 - “第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。”[正しい]。高層住居誘導地区は、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域において、利便性の高い高層住宅の建築を誘導するために定める地域です。第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で定めることができます(都市計画法9条17号)。

したがって正しい記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書(21)を読んで

【本文】

住宅本部長

抜き打ちで展示場を視察 再生計画で東京地区1位に

僕が専務時代の1998年、住宅の業界誌に販売が低迷を続ける住友林業体たらくを手ひどく批判されたことがあった。僕は担当外だったがこれを読んで怒りに体が震えるようであった。業界の「負け犬」呼ばわりなのだ。

僕は業界誌を3月の取締役会に持っていって「こんなことを書かれて悔しくないんですか。低迷の理由として1番目に、リーダーシップ不足と書いてある。まずは我々役員が猛反省し、早急に立て直しの対策をたて、…

【感想】

レベルを上げること、今できていることができることは当たり前、現状維持では退化と同じ、常に進んでいく仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強6月21日(火)

問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

- 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。

- 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

- 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

解説

- “表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。”正しい。新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法36条)。

- “共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。”[誤り]。合併の登記とは、別々の登記記録である数個の建物を、物理的な変更なしに登記上1個の建物とするための登記です。以下の建物については合併の登記をすることができません(不動産登記法56条)。

- 共用部分(団地共用部分)である旨の登記がある建物

- 所有者が異なる建物

- 共有持分の割合が異なる共有建物

- 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物

- 所有権等以外の権利に関する登記がある建物(一部を除く)

- “登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。”正しい。登記官は、表示に関する登記について申請があった場合や職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができます(不動産登記法29条1項)。

- “区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。”正しい。区分建物の表題登記は原始取得者(デベロッパや分譲業者等)しか申請することができません。しかし、原始取得者が表題登記をしないまま死亡したり会社が合併消滅したりした場合には、その一般承継人が原始取得者を表題部所有者とする表題登記を申請することができます(区分所有法47条2項)。

したがって誤っている記述は[2]です。

日経新聞 私の履歴書 を読んで(20)

【本文】

専務時代

バブル後耐えた山口社長 不採算事業からの撤退を進言

1992年、52歳の時に常務になった。社長の大西和男さんが9年目に入り、バトンタッチも近いかという頃だった。こういう時期には雑音も多くなるもので、上の人から「ヤノリュウ、次の社長はおまえかもしらん」と耳打ちされたこともあった。

94年、実際に社長になったのは、住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)から来られた山口博人さんである。山口さんは財務の強化のために招かれ、円満な人格から「仏の山口」と慕われ…

【感想】

ぶれない柔軟な戦略を持っていることが大切だと認識いたしました。考えが変わることはあっても、ブレないこと・芯は一貫していることが大切だと思います。

お客様に対して、喜んでもらうために、お客様のためにをぶらさず提案していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

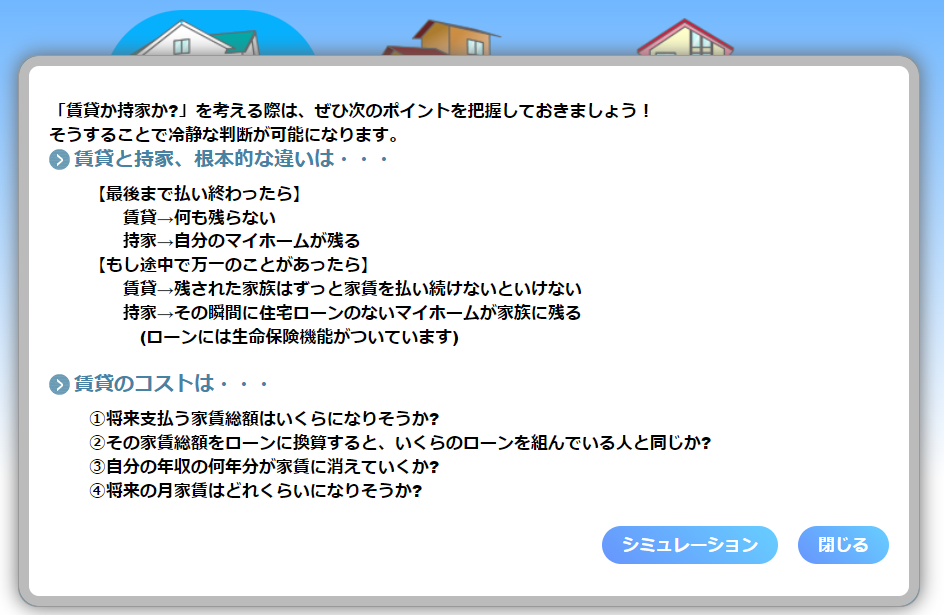

マイホームFP 賃貸か持ち家か

それぞれのメリット・デメリット・リスクを把握して計画をしてみてはいかがでしょうか。

それぞれの計画に間違えはなく、何を皆様が優先したいかがライフプランを決めていきます。

納得して計画を考えることをお勧めします!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉