スタッフブログ

日経新聞 私の履歴書 を読んで(26)

【本文】

女性活躍

立ち遅れ挽回へ意識改革 総合職採用開始、抜てき人事も

話が前後するが、社長になって6年目の2004年に女性の業務企画職(一般に言う総合職)の採用を始めた。大企業ではずいぶん遅い方ではなかっただろうか。すぐには人も育たないから、ほどなく幹部候補として女性の中途採用も始めた。

僕は住友林業をもっと良い会社にしたいといつも思っていた。

木を植えて育てる植林が祖業の住友林業は、二酸化炭素(CO2)の排出量がマイナスの会社だから、最近は環境保護などの観点から…

【感想】

人の成長、育てるということの難しさを知りました。

どういう育て方が合うか、何を目的にするかで大きく変わっていく、成長します。

住宅比較 竹内智哉

宅建勉強6月26日(日)

問16

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

- 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

解説

- “開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。”正しい。開発許可申請書は、以下の事項を記載して都道府県知事に提出することとされています(都市計画法30条1項、都市計画法規則15条)。

- 開発区域の位置、区域及び規模

- 予定建築物等の用途

- 開発行為に関する設計

- 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者)

- 工事の着手予定年月日・完了予定年月日

- 開発行為の別

- 市街化調整区域内の場合、法34条のうち該当する理由

- 資金計画(一定の場合を除く)

- “開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。”正しい。開発許可を受けた工事について開発許可申請書の記載事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、変更に係る開発行為が、開発許可が不要な行為に該当するときや一定の軽微な変更であるときには、許可は不要となります(都市計画法35条の2第1項)。軽微な変更の場合は、変更をした後に、遅滞なく、その旨を届出をするだけで足ります(都市計画法35条の2第3項)。

- “開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。”[誤り]。開発許可を受けた工事を廃止する際は、廃止した後に、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出するだけで足ります(都市計画法38条)。本肢は「許可」としているので誤りです。

- “開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。”正しい。開開発許可を受けた開発区域内の土地は、以下の3つの例外を除き、工事完了の公告があるまで建築等ができません(都市計画法37条2号)。

- 工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき

- 都道府県知事が支障がないと認めたとき

- 開発行為に同意していない者が、権利の行使として所有する土地に建築等をするとき

したがって誤っている記述は[3]です。

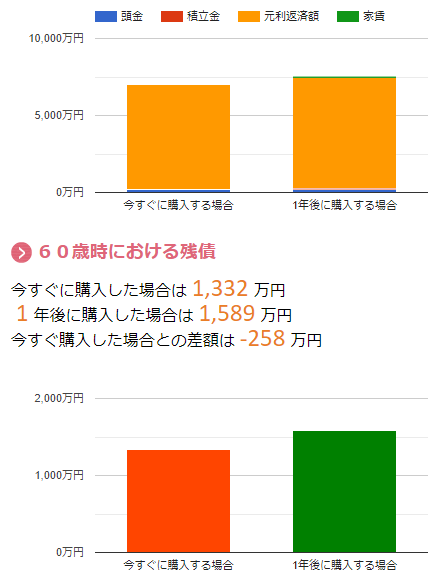

マイホームFP ⑥残債はいくら残っている?

皆様が定年退職された際に残債がいくら残っているか?

月々の支払いや総額から資金計画を考える方も多いですが、先々を見越した計画を立ててみてはいかがでしょうか?

退職金はいつ、いくら出る予定ですか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強6月25日(土)

問26

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。

- 建物を店舖として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。

- AがBから49,500円の報酬を受領し、CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。

- Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。

- 建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である。

解説

- “建物を店舖として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。”[正しい]。居住用建物を除く、宅地・建物の賃貸借において、権利金の授受がある場合は、その権利金の額を売買代金とみなすことができます。貸借契約の借賃を基に計算した報酬額90,000円×1.10=99,000円権利金を売買代金として計算した報酬額[A社・C社(共に媒介の)報酬限度額]

2,000,000円×5%×1.10=110,000円

これを双方から受領できるため、報酬額は220,000円よって限度額は2つを比べてより多い220,000円となります。 - “AがBから49,500円の報酬を受領し、CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。”誤り。受領できる金額は設問の通りです。しかし、顧客の依頼による特別の広告であれば、その代金を別途請求することができます。

- “Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。”誤り。重要事項説明を行なったことによる別途の報酬請求はできません。

- “建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である。”誤り。居住用の場合、権利金を売買代金とみなすことはできません。また本肢のように返還される金銭は権利金に含まれません。よって、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は、1カ月分の借賃に消費税相当額を加えた「90,000円×1.10=99,000円」となります。

したがって正しい記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 を読んで(25)

【本文】

長期計画

世界一の森林会社掲げて 潜在力引き出す大目標が必要

住友林業は長い時間をかけて育つ木を相手にしているので、おのずと社風もおっとりしているところがある。一面、美風なのだが、反面、ぬるま湯につかって進取の気性に欠けているとも言える。

住友金属鉱山から来た3代目社長の山崎完(ひろし)さんも、海外出張の折々などに、海外の同業の先進的な製剤設備などを見て、彼我の差に不満を漏らすことがあった。

僕が社長時代の後半、2007年に、住友林業としては初めて長期経営…

【感想】

プロジェクト・スピード、当事者意識

言われたことだけをやっているようでは足りず、自ら今後どうしていきたいのか、どうなっていくべくなのか、計画をたて実行していくことが大切であることを学ばせていただきました。

現状維持は退化である。

先に進む仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

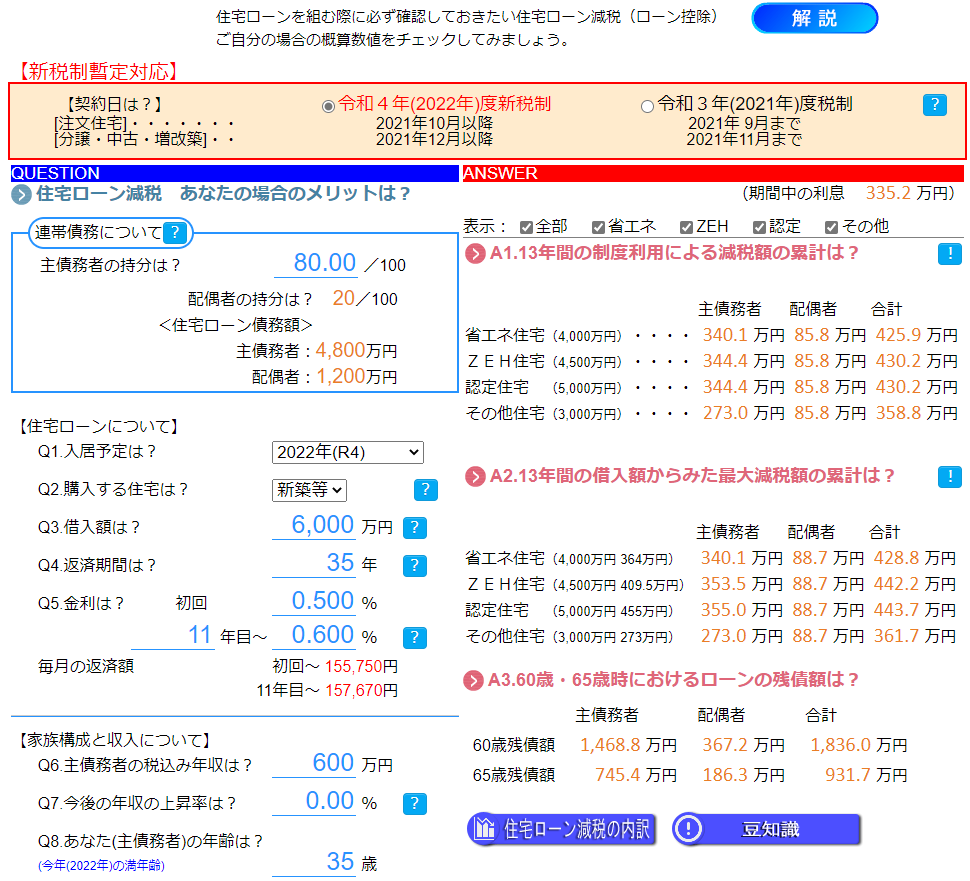

マイホームFP ローン減税

住宅ローン減税

金額を決める要素として、住宅ローン残高、持分、ご年収、住民税、所得税、家族構成、建物の性能・・・様々な要素がかかわり決まっていきます。

把握したうえで資金計画を作ってはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強6月24日(金)

問25

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。

- 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。

- 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。

- 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。

解説

- “土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。”誤り。標準地の前回の公示価格からの変化率は、官報での公示事項ではありません(地価公示法6条2号)。

- “土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。”誤り。審査を行うのは毎年1回です。よって、毎年2回としている本肢は誤りです(地価公示法2条)。

- “標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。”[正しい]。標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定されます(地価公示法3条)。

- “土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。”誤り。指標として取引を行うよう努めなければいけないだけで、行う義務はありません。よって、本肢は誤りです(地価公示法1条の2)。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 をよんで(24)

【本文】

海外住宅事業

米社、リーマン危機で損失 撤退回避 利益の7割稼ぐ柱に

海外が長かった僕は社長になる前から、住友林業のきめの細かい住宅作りを日本の外でも展開できるのではないかと考えていた。土地勘のあるシアトルで現地企業と合弁会社を作り、米国での住宅事業の展開に乗り出したのは2002年、社長になって4年目のことだ。

社長は3年くらいたつと、慣れてだんだん自分のカラーを出すもので、僕もそうだった。米国の住宅バブルに乗って幸先のよいスタートを切ったのだったが、08年にリー…

【感想】

本音をぶつけ合う。

片方がではなく、全員が本音をぶつけ合うことで交渉がうまくいくかいかないにかかわらず、良い方向へ進んでいくことを知りました。

交渉・成長には時間がかかる、その時間を短縮できるか、大きく成果を残せる、大きく成長できるかが大切だと学ばせていただきました。

創意工夫、常に成長する仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

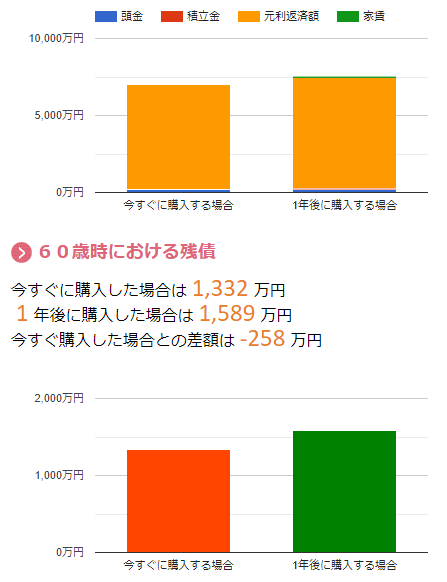

マイホームFP 残債

皆様は何歳でお仕事を辞めますか?

いつまで給料をもらえますか?

住宅ローンはいつまでの支払いを予定しますか?

計画が一年先になると、残債は一年分減りが遅くなります。

焦って買うのではなく、早く情報を集め、早く判断ができる状況に立つことをお勧めします。

最後に決めるか決めないかを判断するだけにしておくのはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉