スタッフブログ

宅建勉強7月5日(火)

問31

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

- 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

- 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。

- 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。

- Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。

解説

- “建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。”正しい。貸借の媒介・代理では、「借賃の1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度となります。ただし、居住用建物の媒介の場合、依頼を受けるに当たってその依頼者からの承諾を得ているときを除き、依頼者の一方から受領できる報酬は「借賃の0.5月分+消費税」以下という制限があります(報酬告示第4)。

本問では借賃が8万円なので、Dから承諾を得ていなければ「8万円×0.5月×1.1=44,000円」がDから受領できる報酬の限度額となります。 - “建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。”正しい。貸借の媒介・代理では、「借賃の1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度となります(報酬告示第5)。複数の宅地建物取引業者が取引に関与するときでも限度額は変わりません。

よって、A及びCがB及びDから受領する報酬は、合わせて「8万円×1.10=88,000円」以下である必要があります。 - “建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。”誤り。居住用建物以外の貸借の媒介・代理で権利金の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができます(報酬告示第7)。

売買代金が200万円以下のときは「売買代金×5%+消費税」が基本報酬額となるので、A(代理)がBから受領できる報酬額200万円×5%×1.1×2=220,000円C(媒介)がDから受領できる報酬額200万円×5%×1.1=110,000円依頼者双方から受領できる報酬額220,000円この制限に違反しないように報酬を受領することになります。A及びCが受領できる報酬の額の合計は220,000円です。 - “Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。”誤り。通常の広告費用、通常の物件調査費用は宅地建物取引業者の負担となります(解釈運用の考え方-第34条の2関係)。よって、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金を報酬とは別に受領することはできません(報酬告示第9)。

本来の報酬と別途受領することができるのは、依頼者からの依頼に基づく特別な広告や調査の費用に限られ、これらを受領するためには、依頼者に事前説明して同意を得ておくことが必要とされています。

したがって誤っているものは「二つ」です。

日経新聞 私の履歴書 を読んで(5)

【本文】

大検

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

志願して小石川高校ラグビー部に入ったものの、私は最悪と言っていいほど下手だった。うまく走ることさえできない。ほかの連中にはどうということのない練習が私にはめちゃくちゃハード。くたくたになって家に帰り、夕飯のあと8時半か9時には寝た。

あるとき練習中に脳振盪(しんとう)を起こし、具合が悪くなった。コンピューター断層撮影装置(CT)とか磁気共鳴画像装置(MRI)とかで検査できるわけでもなく、静かに寝…

【感想】

ゴールまでどういう道のりで進むのか、その為に何をするのかが大切だと思いました。

ゴールから見て何をすべきか見極め仕事を計画します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

マイホームFP 繰り上げ返済 ローン減税

ローン減税の金額を繰り上げ返済したらどうなるのか。

いつ返済することがメリットがあるのか。

確認してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 を読んで (4)

【本文】

高校時代

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

1957年、私は都立小石川高校に入学した。高校受験の勉強を始めたのはその年の1月1日。全科目、教科書をノートに書き写したら頭に入り合格できた。ここまでは楽勝だったと申し上げておく。

進学校で勉強に打ち込んだかと言えば、答えはノー。このころになると異性に対する興味がわいてくる。「ホルモン」が動き出すわけだ。

男女関係に厳しい家庭だった。祖父は新島襄に洗礼を受けたクリスチャン。父はそんな岳父を尊敬す…

【感想】

自分の評価を正しくできているか。

自分はやればできると思い込んでいる、そういたt状況が多々あることを知りました。

足りない、何が足りないと探すのではなく、全て足りていないと認識いたしました。

客観的に自分を見直していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

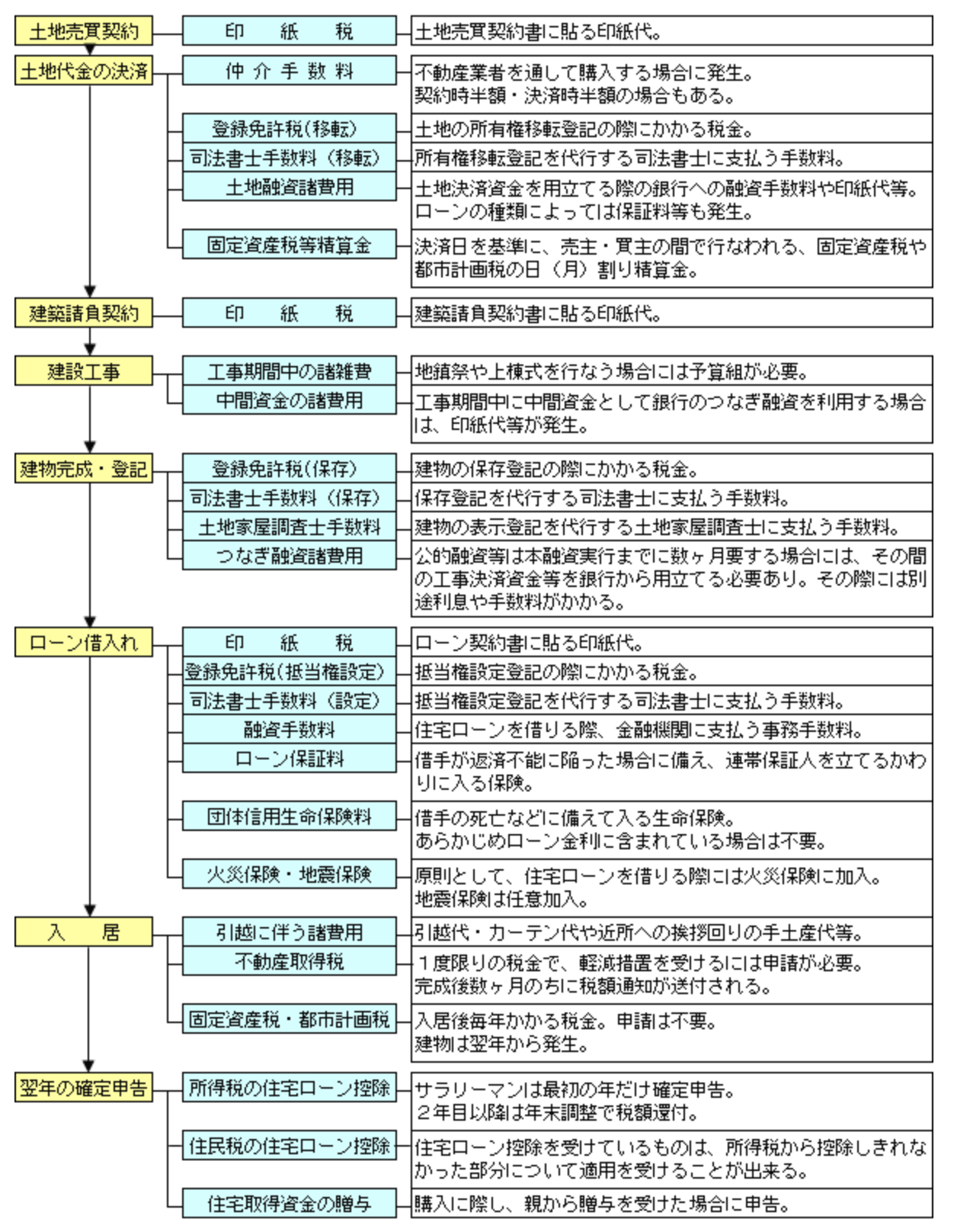

マイホームFP 税金

住まい購入の際、いつ、どのような税金がいくらかかるのか。

総予算書の中に記載されておりますか。

確認し把握することが大切です。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強7月4日(月)

問30

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。

- Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。

- Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。

- Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

分野

科目:E – 宅地建物取引業法等

細目:5 – 業務上の規制

解説

- “Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。”誤り。取引態様の別とは、宅地建物取引業者がどのような立場で取引に関与するのかを示すもので、「売主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれかです。

取引態様の別の明示は、①広告をするとき、②注文を受けたときにしなければなりません。本肢のように取引態様の別を明示せずに広告を行った場合、その時点で宅建業法違反となります(宅建業法34条1項)。 - “Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。”誤り。宅地建物取引業者は、都市計画法の開発許可、建築基準法の建築確認、宅造法の宅地造成許可等の必要な処分を受けるまでは、その工事完了前の宅地建物の広告をしてはいけません(宅建業法33条)。建築確認の申請段階で広告を行うことは、宅建業法の規定に違反します。この規定は未完成物件の「青田売り」による紛争を防止するためにあります。

- “Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。”[正しい]。売る意思のない条件の良い物件を広告することは「おとり広告」に該当し、誇大広告等を規制する宅建業法32条に違反する行為となります(宅建業法32条解釈運用の考え方-第32条関係)。契約に至らなかった場合でも誇大広告をした時点で違反となり、指示処分や業務停止処分の対象となります(宅建業法65条2項)。

- “Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。”誤り。宅地建物取引業者の免許が失効した場合、その宅地建物取引業者であった者及びその一般承継人は、その宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法76条)。

既に契約を締結している取引に関しては、相手方の保護のために無免許操業の禁止規定を適用外にするという趣旨ですので、これから契約を締結しようとしている取引については対象外です。

したがって正しい記述は[3]です。

寺尾のブログ~第2話~

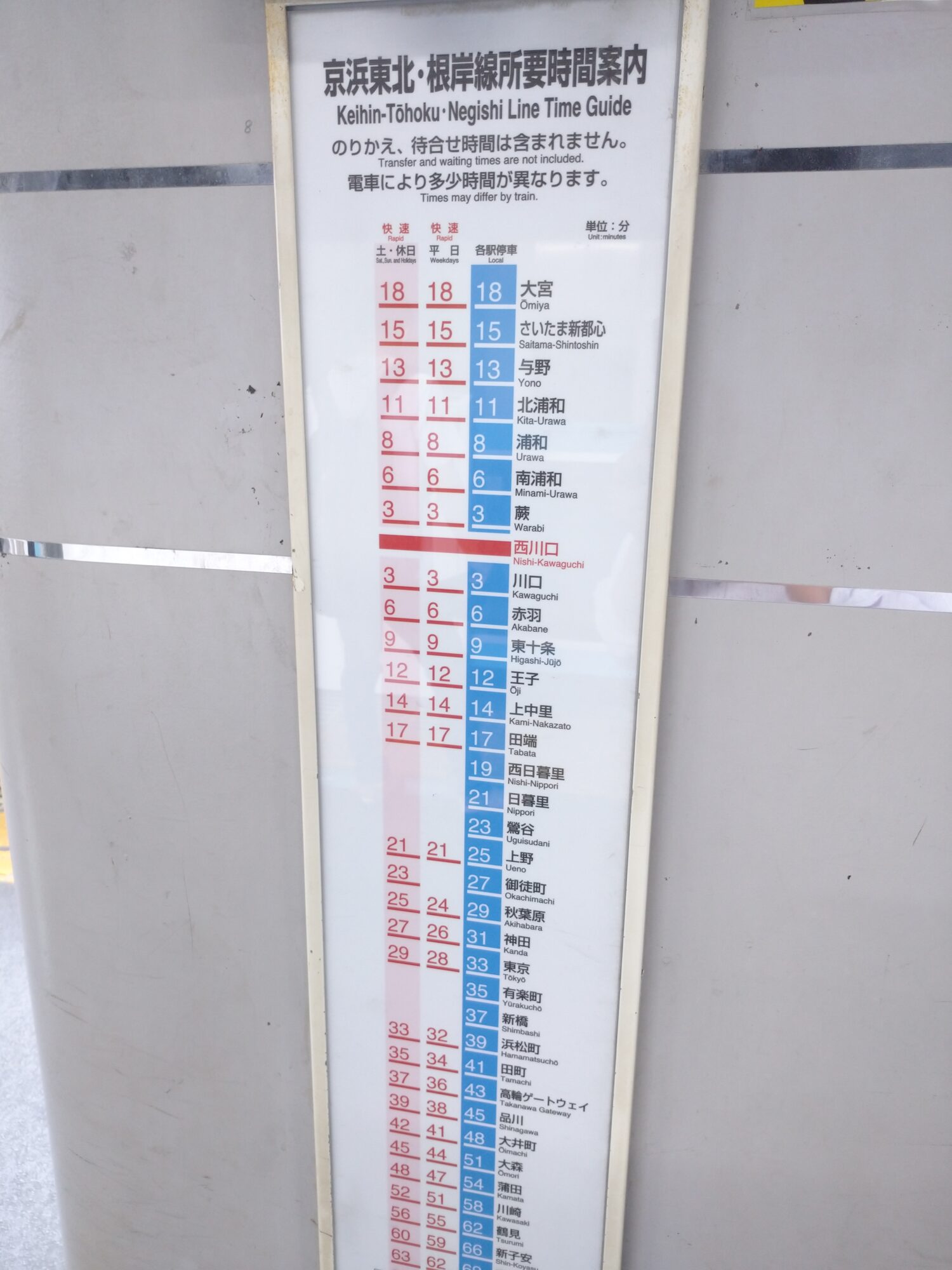

私が住んでいる、西川口について。

西川口の象徴といえば?

そう【チャイナタウン】

西川口駅は東口と西口があり、西口がチャイナタウンの色が強いです。火鍋のお店も西口が多いです。

※火鍋行った時の写真取り忘れたのでまたとります。。。ちなみに火鍋屋さんのメニューの一族って書いてるものは鍋に入れるものだそうです。

私も西口に住んでいます。自販機もこんな感じになってます。

中国のグルメが好きな人は是非西川口に行ってみてくださいφ(..)

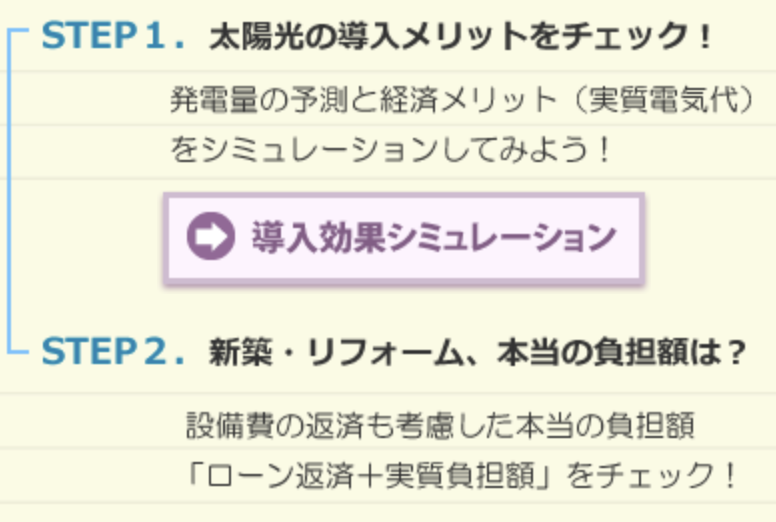

マイホームFP 太陽光

太陽光のシミュレーションが一般的になった現在、しっかり把握できておりますでしょうか。

今かかっている光熱費、今後かかっていくであろう光熱費、シミュレーションでこの2項目の金額を把握してみていただけると、今後の資金計画が組みやすくなります。

発電からの余剰電力がいくらで売れます、他社に比べ光熱費がこうなります・・・

たくさんの情報を聞くことはいいことです、ですが必要な情報を必要な分取得することも大事と私は考えます。

皆様も必要な知識・知識量を把握してみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強7月3日(日)

問29

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。

- 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

- 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

- 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

解説

- “宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。”正しい。宅地建物取引業免許の有効期間は5年です(宅建業法3条2項)。免許を更新しようとするときは、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません(宅建業法規則3条)。

- “宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。”正しい。適正に免許更新の申請をしたにもかかわらず有効期間満了日までにその処分※がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後も処分がなされるまでは効力を有します(宅建業法3条4項)。

※更新免許の付与決定または更新拒否決定 - “個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。”[誤り]。個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その者が死亡した事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項1号)。本肢は「死亡した日から30日」としているため誤りです。

- “法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。”正しい。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。本肢では法人Bが消滅したので、Bの代表役員が届出を行います。

したがって誤っている記述は[3]です。