スタッフブログ

宅建勉強11月26日(金)

住宅比較株式会社の吉田です。

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。

- 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。

- 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。

- 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。

宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。”誤り。登録を受けている都道府県とは別の都道府県の事務所に従事することなった場合、登録を受けている都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に申請をすることで登録を移転をすることができます(宅建業法19条の2)。登録の移転は現に登録を受けている都道府県知事を経由して申請しなければならない点、登録の移転は義務ではなく任意ですので「しなければならない」とする点で本肢は誤りです。

“甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。”誤り。取引士証の交付を受けていない者の登録が消除されるのは次の3つのケースです(宅建業法68条の2第2項)。

- 宅建士登録の欠格事由に該当するに至ったとき

- 不正に手段により宅建士登録を受けたとき

- 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき

宅地建物取引士としての事務を行ったときに登録消除処分となるのは、情状が特に重いときに限られます。本肢は「情状のいかんを問わず」としているので誤りです。

“宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。”誤り。勤務先の宅地建物取引業者の商号・名称と免許証番号は、宅地建物取引士資格登録簿の登録事項となっています(施行規則14条の10第1項3号)。変更があった場合には、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。

“甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。”[正しい]。宅地建物取引士の登録を受けることができるのは、宅建試験に合格した都道府県に限られます。Fは甲県で試験に合格しているので、甲県知事に登録を申請しなければなりません(宅建業法18条1項)。その後、必要があれば乙県に登録の移転をするという流れになります。

したがって正しい記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟 を読んで(26)

英国生活

快適な運転環境に感銘 背景に「車は何のため」との問い

英国ロンドン郊外に、F1参戦前年の1986年から居を構えた。籍を置いたロータス、ティレルを含め、当時のF1チームの半数は英国勢だったから、そうするのは、ごく自然なことだった。

一緒に働く英国人の言葉の端々に、大英帝国の誇りを感じた。レースにおいて自分たちは1番で「米国のインディカーなんかレースじゃない」とこき下ろす。

何のために、何を目的にという観点で物事は行われ、物が作られる、日々の仕事でも生活でもただなんとなく過ごしてしまい、この点を考えていないことが多くあると振り返ることができました。

お客様の要望・エリアなどなぜこういう要望をいただいているのか、どうなりたいのかを共有し良い提案ができる様になろうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟 を読んで(25)

幻の買収

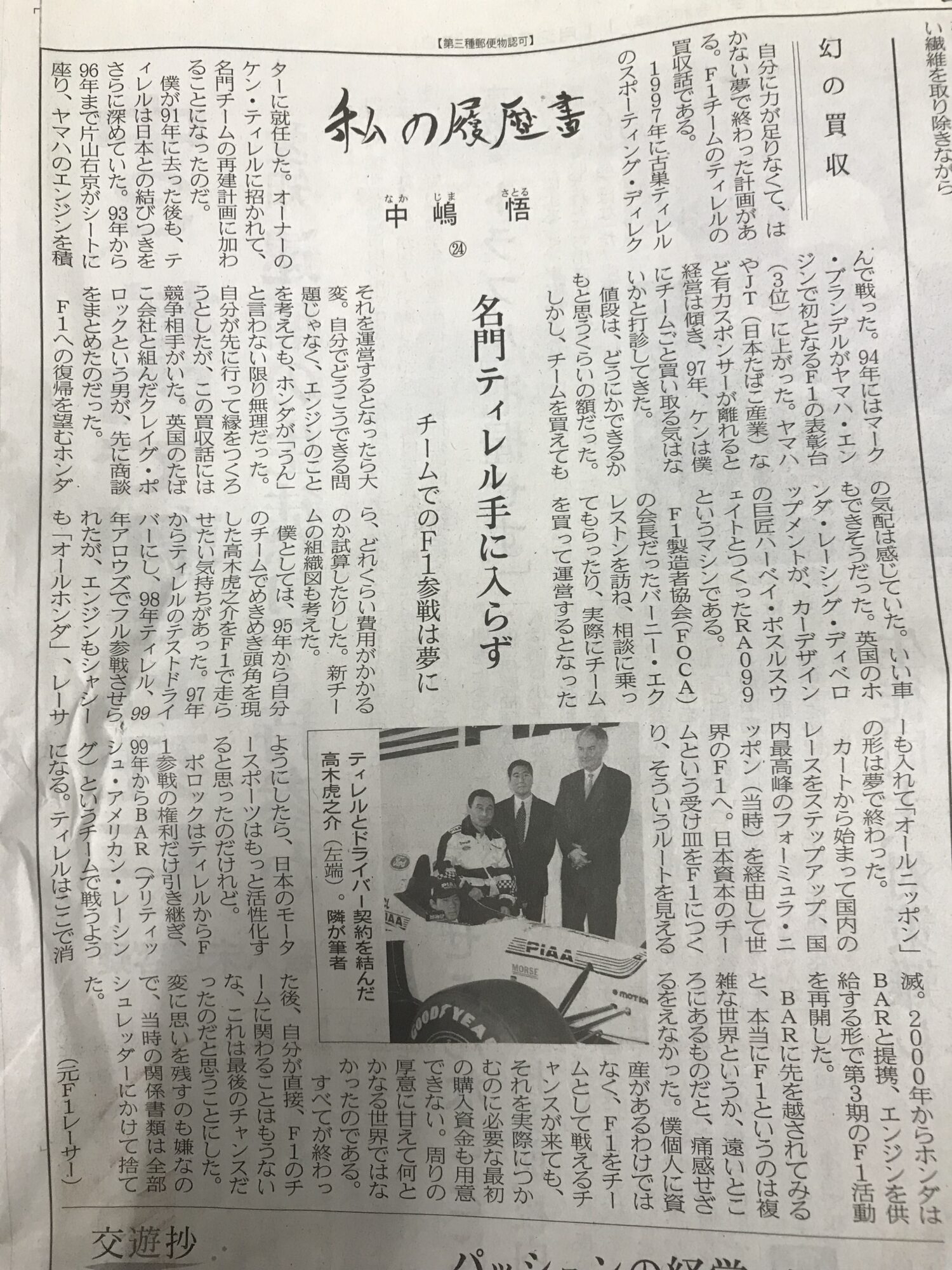

名門ティレル手に入らず チームでのF1参戦は夢に

自分に力が足りなくて、はかない夢で終わった計画がある。F1チームのティレルの買収話である。

1997年に古巣ティレルのスポーティング・ディレクターに就任した。オーナーのケン・ティレルに招かれて、名門チームの再建計画に加わることになったのだ。

僕が91年に去った後も、ティレルは日本との結びつきをさらに深めていた。93年から96年まで片山右京がシートに座り、ヤマハのエンジンを積んで戦った。

やりたいことやる、繋がりがあるやりたいだけではできない。

理想の計画を立てるだけでは希望を叶えることは難しい。叶えてその後も続け、成長、維持していくことができるかが大切であることを知りました。

普段からやりたいことを伝え、継続するストーリーを考えていないことで途中で終わってしまうことが多いと振り返ることができました。

お客様に対しても、購入し、生活するストーリーをご提案していこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強11月25日(木)

住宅比較株式会社の吉田です。

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。

- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

- 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。

- 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

- 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。”[正しい]。総合課税の譲渡所得では特別控除額(最高50万円)を譲渡益から差し引いて所得を計算します。短期・長期の両方がある場合には、特別控除額をまず資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得(短期譲渡所得)から控除し、その後にそれ以外の譲渡による所得(長期譲渡所得)から控除します(所得税法33条4項)。

- “譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。”誤り。譲渡所得は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」の式で算出します。取得費は「その資産の取得に要した金額・設備費・改良費の合計額」ですので、売った土地建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます(所得税法38条1項)。

- “建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。”誤り。借地権設定の対価として支払いを受ける権利金の額が、土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡とみなされ譲渡所得として課税されます。不動産所得ではありません(所得税法施行令79条1項1号)。

- “居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。”誤り。譲渡所得は、取得したときから譲渡した日までの所有期間を基準に短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。所有期間が5年以内ならば短期、5年超ならば長期となります。総所得金額に算入するときに2分の1にするのは長期譲渡所得だけです(所得税法22条2項2号)。本肢は「所有期間5年以内」なので短期譲渡所得となり、2分の1はしません。

宅建勉強11月24日(水)

住宅比較株式会社の吉田です。

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。

- 都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。

- 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。

- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。”正しい。宅地造成に関する工事の許可が必要となるケースを確認しましょう。

- 切土で2m超の崖を生じるもの

- 盛土で1m超の崖を生じるもの

- 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの

- 切土盛土する土地面積が500㎡超

本肢は、切土する面積が500㎡(500㎡以下)、切土により生じる崖の高さが1.5m(2m以下)ですので、許可は不要となります(宅造法施行令3条)。“都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。”正しい。宅地造成に関する工事の許可の申請があった場合には、都道府県知事は、遅滞なく、文書をもって許可または不許可の処分をしなければなりません(宅造法10条)。

“都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。”正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、所定の技術的基準のみによっては宅地造成に伴う崖崩れまたは土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、①必要な技術的基準の強化や、②必要な技術的基準の付加をすることができます(宅造法施行令15条2項)。

“都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。”[誤り]。宅地造成防災区域は、宅地造成工事規制区域外の造成宅地について指定されます(宅造法20条1項)。よって、「宅地造成工事規制区域内で…指定できる」とする本肢は誤りです。

したがって誤っている記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟 を読んで(24)

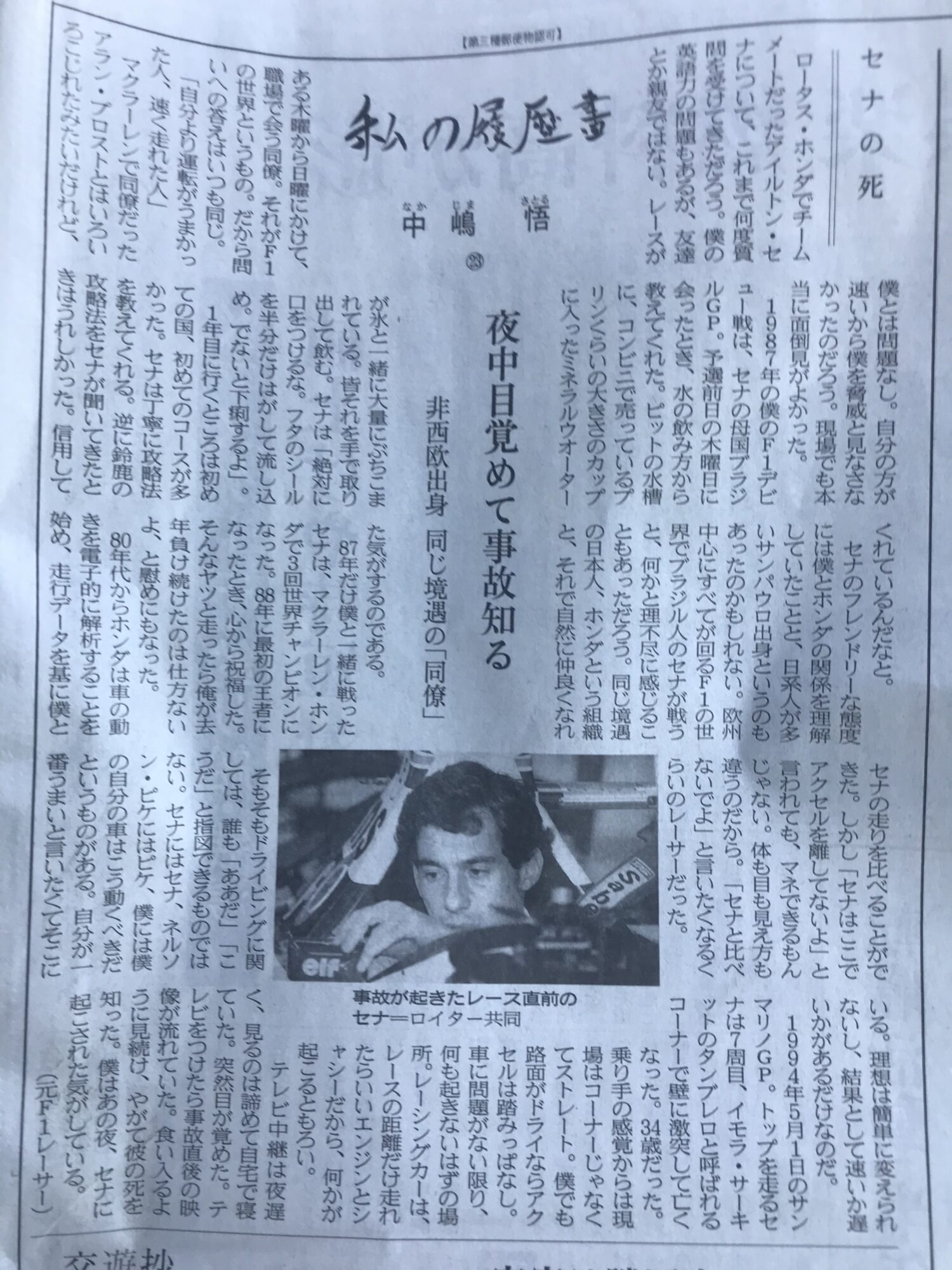

セナの死

ロータス・ホンダでチームメートだったアイルトン・セナについて、これまで何度質問を受けてきただろう。僕の英語力の問題もあるが、友達とか親友ではない。レースがある木曜から日曜にかけて、職場で会う同僚。それがF1の世界というもの。だから問いへの答えはいつも同じ。

「自分より運転がうまかった人、速く走れた人」

マクラーレンで同僚だったアラン・プロストとはいろいろこじれたみたいだけれど、僕とは問題なし。

競争相手からのアドバイス、アドバイスができることは凄いと思いました。相手を成長させ、自分をさらに高めることと感じたためです。

経験や確かな知識から相手に合ったアドバイスができるようになりたいと思います。

お客様に対しても、確かな情報を伝えられるよう勉強していこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟氏 を読んで(23)

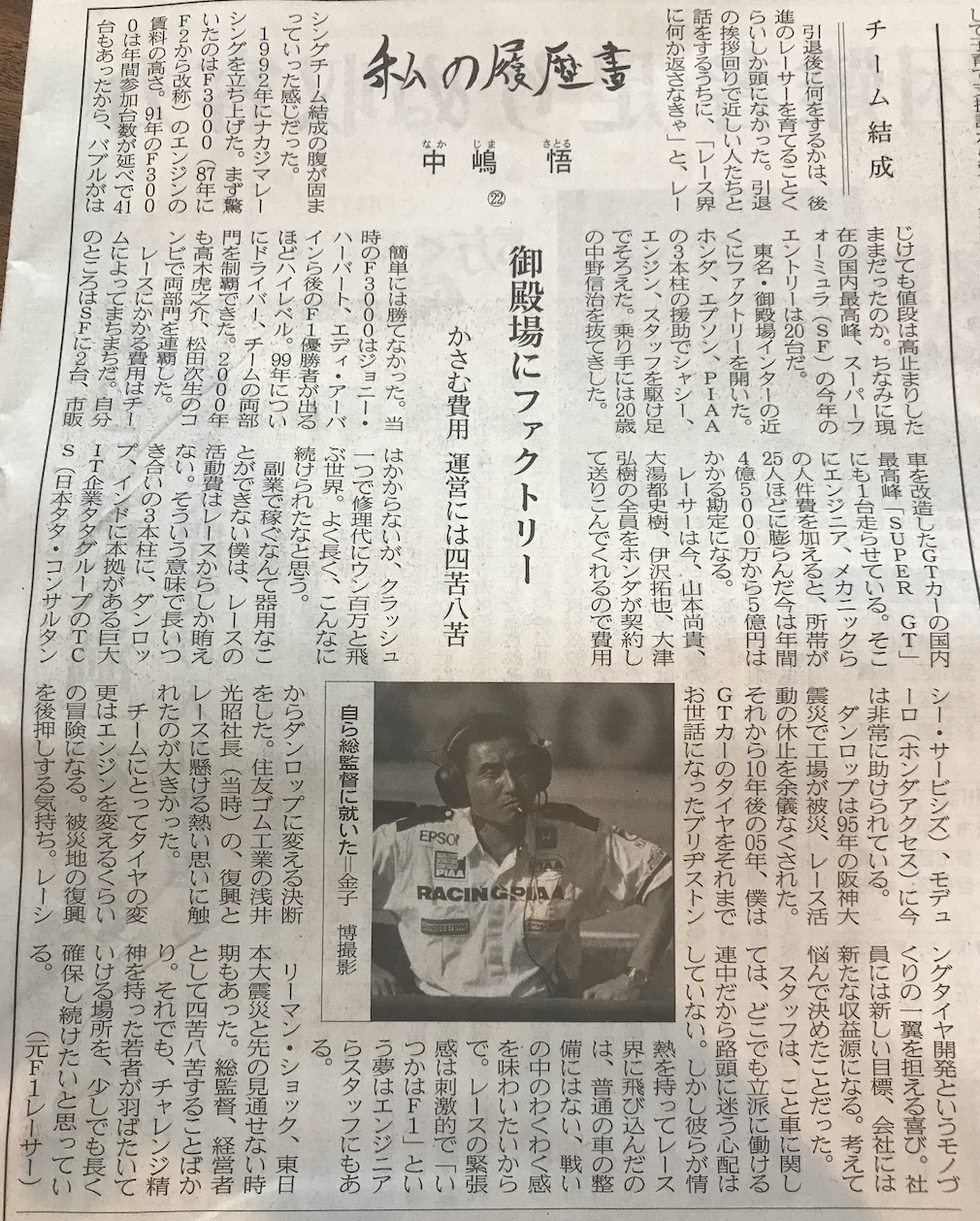

チーム結成

引退後に何をするかは、後進のレーサーを育てることくらいしか頭になかった。引退の挨拶回りで近しい人たちと話をするうちに、「レース界に何か返さなきゃ」と、レーシングチーム結成の腹が固まっていった感じだった。

1992年にナカジマレーシングを立ち上げた。まず驚いたのはF3000(87年にF2から改称)のエンジンの賃料の高さ。

中嶋氏がチームを結成し後進の育成、運営を行った記事がありました。

運営に四苦八苦し、どこの会社のどの製品をつかうか、何で判断するかとういう際に、どれだけ熱量をもって取り組んでいるかが判断の材料になっていることがありました。

私も仕事でお客様に選ばれるための熱量を何で伝えられるか、お客様よりも多くの情報を持ち伝えられるかが判断の基準だと感じますので、お客様より多くの情報を得る努力をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強11月23日(火)

住宅比較株式会社の吉田です。

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。

- 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

- 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。

解説

- “所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。”誤り。所有権の登記の抹消を登記名義人が単独ですることができるのは、所有権の移転の登記がない、すなわち所有権の保存登記のみであるときに限られます(不動産登記法77条)。移転登記があるときには、抹消により所有権を失う者と所有権を得る者が生じるので共同申請となります。

- “登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。”誤り。委任契約は委任者または受任者の死亡により終了しますが、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しないことになっています(不動産登記法17条)。司法書士に登記を委任した依頼人が死亡してしまった場合でも、当該司法書士の代理人の権限は存続するので目的の登記を代理することができます。

- “法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。”[正しい]。法人が合併したことによる権利の移転の登記は、登記権利者が単独ですることができます。合併により登記義務者となる法人が消滅しているためです(不動産登記法63条2項)。

- “信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。”誤り。信託は、自分の持っている財産を別の人に託して(所有者を名義上移して)運用・管理・処分してもらう契約です。信託財産に不動産が含まれるときには、分別管理及び信託契約の内容の記録のために、信託の登記を行わなければなりません(信託法34条1項)。

信託の登記は、共同申請させるべき合理的理由がないので、受託者(財産を預かる人)が単独で申請することができます(不動産登記法98条2項)。なお、信託に伴う権利の移転等の登記は共同申請です。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 中嶋悟氏 を読んで(22)

3本柱

企業の熱い支援に感謝 バブル期 「日本の外へ」の気概共有

1970年代にレースをしていた頃、燃焼室の混合気を火花を散らして燃やすプラグが汚れると、NGKのガレージに持ちこんで掃除した。そこにいた「イトウ」という人が時々プラグをただでくれ、うれしくてNGKのステッカーを車に貼った。広告をつけて走る、僕のビジネスの最初は1本のプラグだった。それからどれだけのメーカー、スポンサー、サプライヤーに助けられてきたことか。

先見の明、時差を埋めるためにもがく

先を見越した考えや行動、方針、こういったことをきちんと読める方は凄いと思います。今では当たり前のことを最初に始めた方、現状を認識し周りとの差を理解しもがける方、そういう方の様になりたいと考えました。

情報が飛び交う昨今、お客様より多くの情報を掴める努力をしていこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉