スタッフブログ

宅建勉強1月4日(火)

住宅比較の吉田です。

問41

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。

- 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。

- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。

- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

解説

- “重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。”誤り。重要事項説明書には宅地建物取引士の記名押印が義務付けられています(宅建業法35条5項)。これを代表者の記名押印で代えることはできません。

- “重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。”誤り。専任の宅地建物取引士でなければ行えない業務は存在しません。よって、記名押印と説明のどちらも、宅地建物取引士であれば専任であるかどうかに関係なく行うことができます。なお、記名押印する宅建士と説明をする宅建士が異なっていても問題ありません。

- “宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。”[正しい]。宅地建物取引士は重要事項説明の際に、説明の相手方に対し、取引士証を掲示しなければなりません(宅建業法35条4項)。取引士証がなければこの提示が行えず、掲示をせずに説明をすれば宅建業法違反ですから、再交付を受けるまでは重要事項説明はできません。

- “重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。”誤り。重要事項の説明をする場所に制限はありません。宅地建物取引士による適法な説明が行われるならば、相手方の自宅や勤務場所若しくは喫茶店でもOKです。

したがって正しい記述は[3]です。

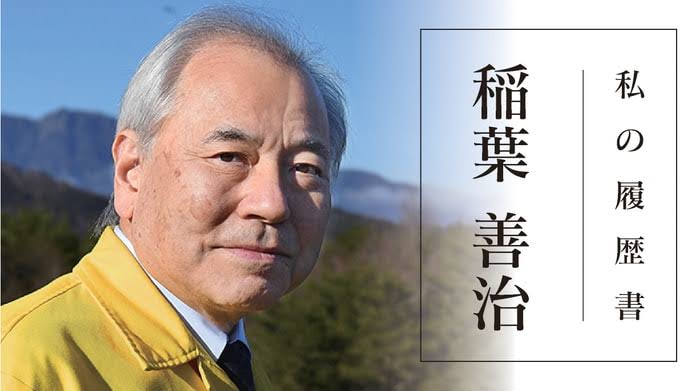

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(3)

尾見半左右さん

「富士通の奇人」の道開く 両親の就職や縁談の恩人

父の話をしばらく続けたい。終戦直後の超就職難の時期に富士通信機製造への門戸を開いてくれたのは当時取締役で後に専務となった尾見半左右(おみはんぞう)さんである。同じ茨城・明野の出身で稲葉家の遠縁に当たった。

尾見さんは1901年(明治34年)生まれ。東京・蔵前の東京高等工業学校(東京工業大学の前身)を卒業し、南満州鉄道(満鉄)鉄道研究所を経て、36年に設立間もない富士通信機に入社する。

たくさんの方からアドバイスや言葉を頂き、それがきっかけとなって人生が変わることがあると感じました。稲葉氏は尾見氏の言葉がきっかけとなりファナック誕生へとつながって行ったとのことでした。

お客様に対して、大きな決断を頂く。その仕事に携わらせて頂いていることを再度認識して準備・提案・相談していきます。

お客様の人生を左右する、大切な岐路を大切にします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(2)

故郷明野

祖父の投機で身代傾く 父は一高不合格で発奮 猛勉強

私は1948年(昭和23年)7月23日、父・清右衛門と母・望の長男として生まれた。出生地は父の実家があった茨城県真壁郡上野村(後の明野町、現・筑西市)。稲葉家は戦国大名・小田氏の流れを汲(く)み、江戸期から庄屋を営んでいたと伝えられている。

当主は代々清右衛門または雅楽之介(うたのすけ)を名乗り、16代の父は若くして故郷を離れ、家督を弟(私にとって叔父)に譲った。

自信満々、挫折、屈辱、猛勉強

自信満々で受験に望み、将来の進路を考えていた、しかし受験に失敗し挫折を経験したことが書かれておりました。私は誰しもが挫折を経験していると思っております。その挫折からどうするかを本気で考え、実践し、続けることができた方が活躍できると思います。当たり前のことで失敗すると次はどうすると考えることはしても実践し続けることができない。今年は実践し続けることを心に決め行っていこうと思います。

お客様に対して、聴いて聴いて聴いて。本意をどうしたら叶えられるか考え実践し続けます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月3日(月)

住宅比較の吉田です。

問40

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。

- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。

- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。

- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。

- Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- 四つ

解説

次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば、どれにも該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。

- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている

- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している

- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている

- 買主が宅地建物取引業者である

- “Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。”解除できない。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。しかし、Bが契約解除の書面を発したのは、クーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目です。書面で告げられた日から起算すると9日目なので、クーリング・オフによる契約解除はできません。

- “Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。”解除できる。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。手付による契約解除と異なり、クーリング・オフによる契約解除では売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手していても、所定の期間内であれば契約を解除できます。

- “Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。”解除できる。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約をするときはクーリング・オフの規定が強制適用されます。クーリング・オフについて宅建業法の規定よりも買主に不利な特約は無効となり、その特約は当初から存在しなかったことになるので、Bはクーリング・オフの規定に基づき契約解除をすることができます。

- “Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。”解除できない。宅地建物取引士の設置が義務付けられている場所(テント張り等の土地に定着しない案内所は除く)で買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの適用がありません。クーリング・オフによる契約解除ができるかどうかは買受けの申込みをした場所で判定されるので、契約締結を喫茶店で行ったとしても契約解除できません。

日経新聞を読んで

本日が休刊日でしたので、昨日の記事からお伝えさせて頂きます。

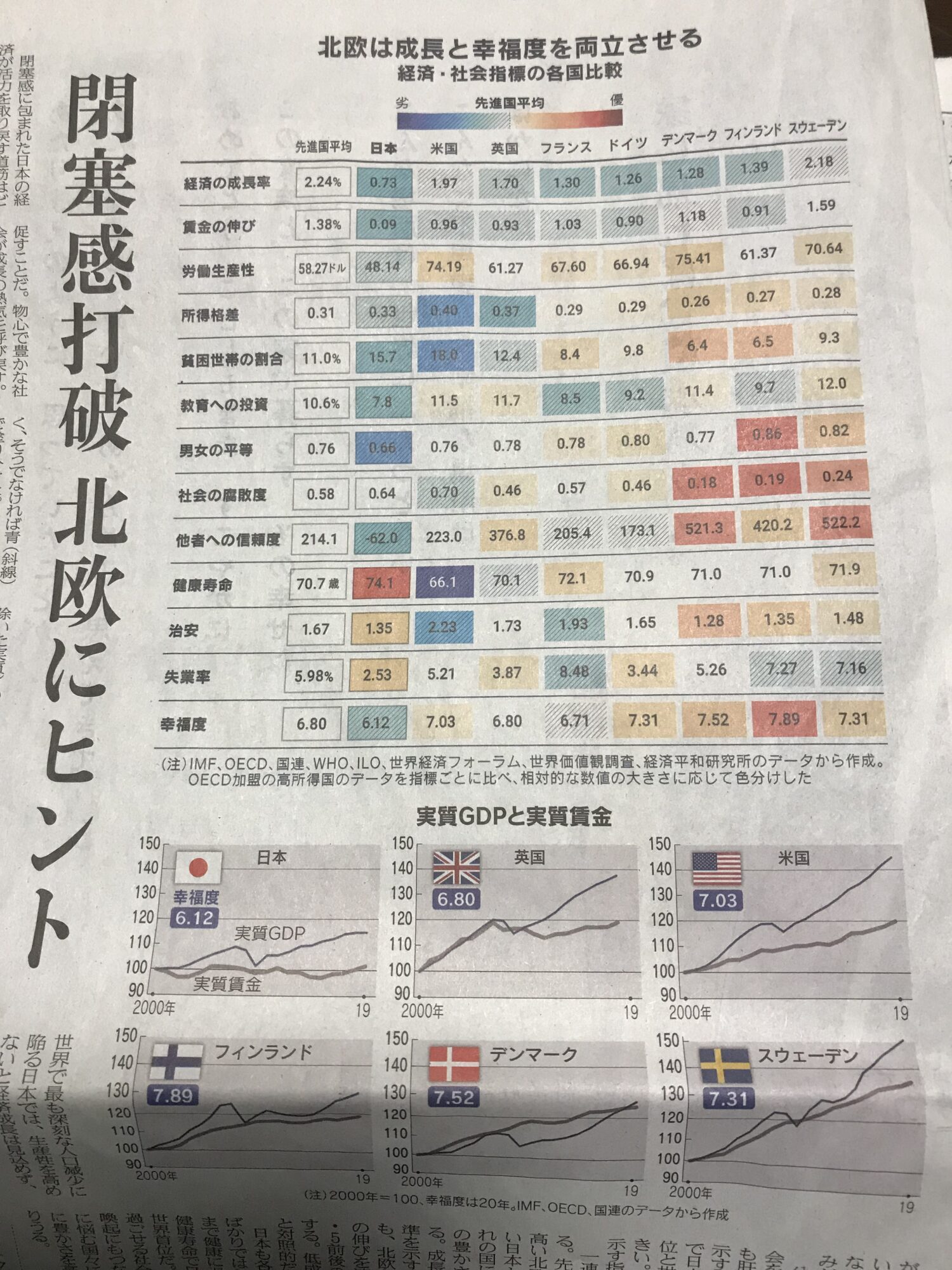

経済・社会指標の先進各国との比較

経済の成長率、賃金の伸びにおいて、日本は先進各国と比較すると非常に遅れています。生産性が低いことが大きな原因との記事でした。

先進各国では幸福度が高く、幸福と経済成長が連動されています。教育への投資も日本は先進各国と比べると低いとのこと。こういったことが効率化の成長につながり経済成長へのつながりとなります。

DX化で効率の改善、自己研鑽で効率の改善をしていくことをしていこうと思います。

お客様に対して、よりわかりやすく、より多くの情報、最適なものを提案できる準備をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月2日(日)

問39

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。

- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。

- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。

- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

解説

- “宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。”誤り。従業者名簿を閲覧させなければならないのは、取引の関係者から請求があったときだけです(宅建業法48条4項)。取引とは関係ない部外者から請求があった場合には従業者名簿を閲覧させる必要はありません。

- “宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。”[正しい]。宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければなりません。その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯している場合であっても、それとは別に従業者証明書の携帯が必要です(宅建業法48条1項)。

- “宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。”誤り。宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(施行規則17条の2第4項)。従業者名簿の記載事項の1つとして異動・退職年月日があることからもわかるように、記載されている従業者が退職または異動によりその事務所に勤務しなくなった後も、その記録を消去してはいけません。実務経験を確認するための資料にもなり得るためです。

- “宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。”誤り。宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。一時的に事務の補助をする者である場合にもこの証明書は必要です(解釈運用の考え方-第48条第1項関係)。

したがって正しい記述は[2]です。

宅建勉強1月1日(土)

住宅比較の吉田です。

問41

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。

- 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。

- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。

- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

解説

- “重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。”誤り。重要事項説明書には宅地建物取引士の記名押印が義務付けられています(宅建業法35条5項)。これを代表者の記名押印で代えることはできません。

- “重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。”誤り。専任の宅地建物取引士でなければ行えない業務は存在しません。よって、記名押印と説明のどちらも、宅地建物取引士であれば専任であるかどうかに関係なく行うことができます。なお、記名押印する宅建士と説明をする宅建士が異なっていても問題ありません。

- “宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。”[正しい]。宅地建物取引士は重要事項説明の際に、説明の相手方に対し、取引士証を掲示しなければなりません(宅建業法35条4項)。取引士証がなければこの提示が行えず、掲示をせずに説明をすれば宅建業法違反ですから、再交付を受けるまでは重要事項説明はできません。

- “重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。”誤り。重要事項の説明をする場所に制限はありません。宅地建物取引士による適法な説明が行われるならば、相手方の自宅や勤務場所若しくは喫茶店でもOKです。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(1)

創業2代

ワンマンの父と距離感 FA・ロボット 「技術屋一筋」の夢

葛飾北斎はじめ多くの作家の画材となった「赤富士」。普段は水色っぽく見える富士山が7月から11月くらいの期間、曙光(しょこう)を浴びると雲や霧の作用で一瞬だが赤く染まって見えることがある。滅多(めった)にお目にかかれないはずなのに私は何度も遭遇した。

10年勤めたいすゞ自動車からファナックへ移籍後、私は電動射出成形機「ロボショット」の開発を任された。いすゞ時代もそうだったが、仕事に夢中になるとしばしば会社で夜を明かした。

何かに夢中になること、私の履歴書に掲載される方は何かに夢中になり、試行錯誤して、壁を乗り越え、やり続け、できるまでやった方々だと思いました。

夢中になってやり続ける、とても簡単という方、とても難しいという方がいらっしゃると思いますが、簡単と言えるように当たり前にしていきたいと思います。

お客様の理想が叶うまで提案させていただくこと、やり続ければ叶えられる。やり続けます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月31日(金)

住宅比較の吉田です。

問37

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。

- Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。

- Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。

- Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。

- Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

解説

- “Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。”誤り。専任の宅地建物取引士でなければできない業務は存在しないので、37条書面への記名押印を専任でない宅地建物取引士が行っても問題ありません(宅建業法37条3項)。また、37条書面においては記名押印および交付が義務となっており、内容の説明までは義務ではありません。

- “Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。”誤り。37条書面の記載事項は以下の通りです。供託所等に関しては売買契約の締結までに相手方に説明する義務があるだけで、37条書面への記載事項ではありません。

- “Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。”正しい。37条書面への記名押印および交付は、相手方が宅地建物取引業者であっても省略できません。

- “Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。”誤り。37条書面については相手方が宅地建物取引業者であるときに省略できることは何もありません。引渡し時の時期と移転登記の申請時期はいずれも必須記載事項ですので、必ず記載することになります(宅建業法37条1項4号・5号)。

したがって正しいものは「一つ」です。