スタッフブログ

宅建勉強3月5日(土)

問39

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

- Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

- Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

解説

次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。

- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている

- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している

- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている

- 買主が宅地建物取引業者である

- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。”[誤り]。仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です(施行規則16条の5第1号ロ)。代金全額を支払い、かつ、物件の引渡しを受けた場合にはクーリング・オフできなくなりますが、代金を支払っただけなので問題ありません。

本肢ではクーリング・オフについて書面で告げられた日が明らかになっていませんが、もし買受けの申込みをした日に告知があったとしても、書面を送付したのは買受けの日から起算して8日目ですからクーリング・オフが可能な期間です。よって、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。 - “Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。クーリング・オフの意思表示は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過をするまでは可能ですが、契約の締結日から10日後は契約日の3日後から起算してちょうど8日目に当たるので、クーリング・オフにより契約解除することができます。

- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。買受けと契約締結が別の場所で行われた場合、クーリング・オフの適用がある場所か否かは買受けの場所で判断します。本肢で買受けの申込みをした仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です。

次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。

次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。 - “Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。”正しい。宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、当該契約の媒介・代理を依頼した場合において、その依頼を受けた宅地建物取引業者の事務所はクーリング・オフに関して「事務所等」に該当します(施行規則16条の5第1号ハ)。しかし、本肢のハウスメーカーは「Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない」ので、これに該当せずクーリング・オフの適用がある場所とわかります。

申込者Bが契約解除の書面を送付したのは契約日の6日後(起算日から7日目)ですから、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。

したがって誤っている記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(5)

初子

家を継ぐため理系女子に 妻、4代続く女系家族で育つ

【本文】

愛媛大学に入った直後に出会った橋本初子は徳島市の出身だ。初子の実家は4代続く女系家族だ。祖母の義子さんは米屋の娘で、父が小さな米屋から徳島でも有数の大だなに育てるのを手伝ったという。母の陽子さんは戦後に廃れかけた藍の復興を願い、今も藍染め作家として活躍している。父の昭さんは銀行員。その関係で家族は2年ごとに転勤し、初子は小学校を4校、中学校を2校と転校を繰り返した。・・・

「いずれは私が家を継がないといけないから」、理系思考は小学生時代の出会いの影響が大きかったようだ。・・・数学や物理のように「ちゃんと公式に落とし込める世界が好きだったから」だという。・・・

【感想】

なぜ人生のこの道を選んだのか、どういったきっかけで選んだのか。何事も決断する前には色々な考えがあり、体験があり、周囲からの影響があると思います。

決断することを先延ばしにすることが楽と考える方もいらっしゃいますが、先に決断することで次に早く進める、障害等が早くわかり対策が打てるメリットもあると思いました。

買いたい/売りたいマッチング

昨日、空地空家探しからの情報をお客様へご紹介させて頂きました。

お客様からは、他の業者様からも土地のご紹介を頂いておりましたが、知っているものや希望と違うものがほとんどだったとのことでした。

我々がご紹介させていただいた物件に関しては、現地を見に行きたいと頂け、好印象とのお話を頂けました。

決断をいただけるようご提案いたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強3月4日(金)

問39

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

- Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

- Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

解説

次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。

- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている

- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している

- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている

- 買主が宅地建物取引業者である

- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。”[誤り]。仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です(施行規則16条の5第1号ロ)。代金全額を支払い、かつ、物件の引渡しを受けた場合にはクーリング・オフできなくなりますが、代金を支払っただけなので問題ありません。

本肢ではクーリング・オフについて書面で告げられた日が明らかになっていませんが、もし買受けの申込みをした日に告知があったとしても、書面を送付したのは買受けの日から起算して8日目ですからクーリング・オフが可能な期間です。よって、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。 - “Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。クーリング・オフの意思表示は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過をするまでは可能ですが、契約の締結日から10日後は契約日の3日後から起算してちょうど8日目に当たるので、クーリング・オフにより契約解除することができます。

- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。買受けと契約締結が別の場所で行われた場合、クーリング・オフの適用がある場所か否かは買受けの場所で判断します。本肢で買受けの申込みをした仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です。

次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。

次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。 - “Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。”正しい。宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、当該契約の媒介・代理を依頼した場合において、その依頼を受けた宅地建物取引業者の事務所はクーリング・オフに関して「事務所等」に該当します(施行規則16条の5第1号ハ)。しかし、本肢のハウスメーカーは「Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない」ので、これに該当せずクーリング・オフの適用がある場所とわかります。

申込者Bが契約解除の書面を送付したのは契約日の6日後(起算日から7日目)ですから、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。

したがって誤っている記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(4)

出会い

無線サークルに同級生 電子工学、自分で学ぼうと訪問

【本文】

1浪の末に進学した愛媛大学は松山城のすぐ北側にある。松山は子どもの頃から母に連れられて度々訪れていた。

電気工学科に進んだが、関心があったのは音楽や電子機器。それでも「近い分野だからいいか」と願書を出したのだが、実は私が入学した1969年に電子工学科が新設されることになっていたことを知ったのは入学式の日のことだ。

それなら自分で勉強すればいいかな、と気を取り直したところ、アマチュア無線のサークルで…

私が行きそびれた電子工学科にいることは入学式の日に気づいていた。・・・それが生涯の伴侶である橋本初子との出会いだった。

【感想】

いつどのようなきっかけで出会うのか、いつどのようなことできっかけを得るのか、同じ趣味や思考を持っていることから興味を持ち出会いやきっかけになる。何かを読み、少しでも可能性があることであればやってみようと動くのか、この動いたことが何かしらの結果を生む。

土地探しでは探してみないと見つからない、情報を得ようとしなければ情報は得られません。現場を見に行かなければ判断もできません。

買いたい/売りたいマッチング

本日もご依頼いただいた方のお打ち合わせがございます。不動産屋に土地探しを依頼されていらっしゃいますが、広さ・エリア・金額でのご納得いただける物件が見つからず、弊社へご依頼を頂きました。

広さへのこだわりが最優先でなかなか見つからない、出てきても相場よりも金額が高いとのことで、希望の広さ・エリアでの物件はありましたが、予算が合わなかった。予算とエリアは合っていましたが、大きさが合わなかった。全てがそろう物件は難しいとはわかっているのですがとのことでした。

弊社の赤松がエリアを歩き回り、空き地空き家を調査したところ、地主様からいくらくらいで買いたいのですか、というご連絡頂きました。早速、ご依頼者様へご連絡し、本日のお打ち合わせのお約束になりました。

ご満足いただける提案をいたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(3)

瀬戸内

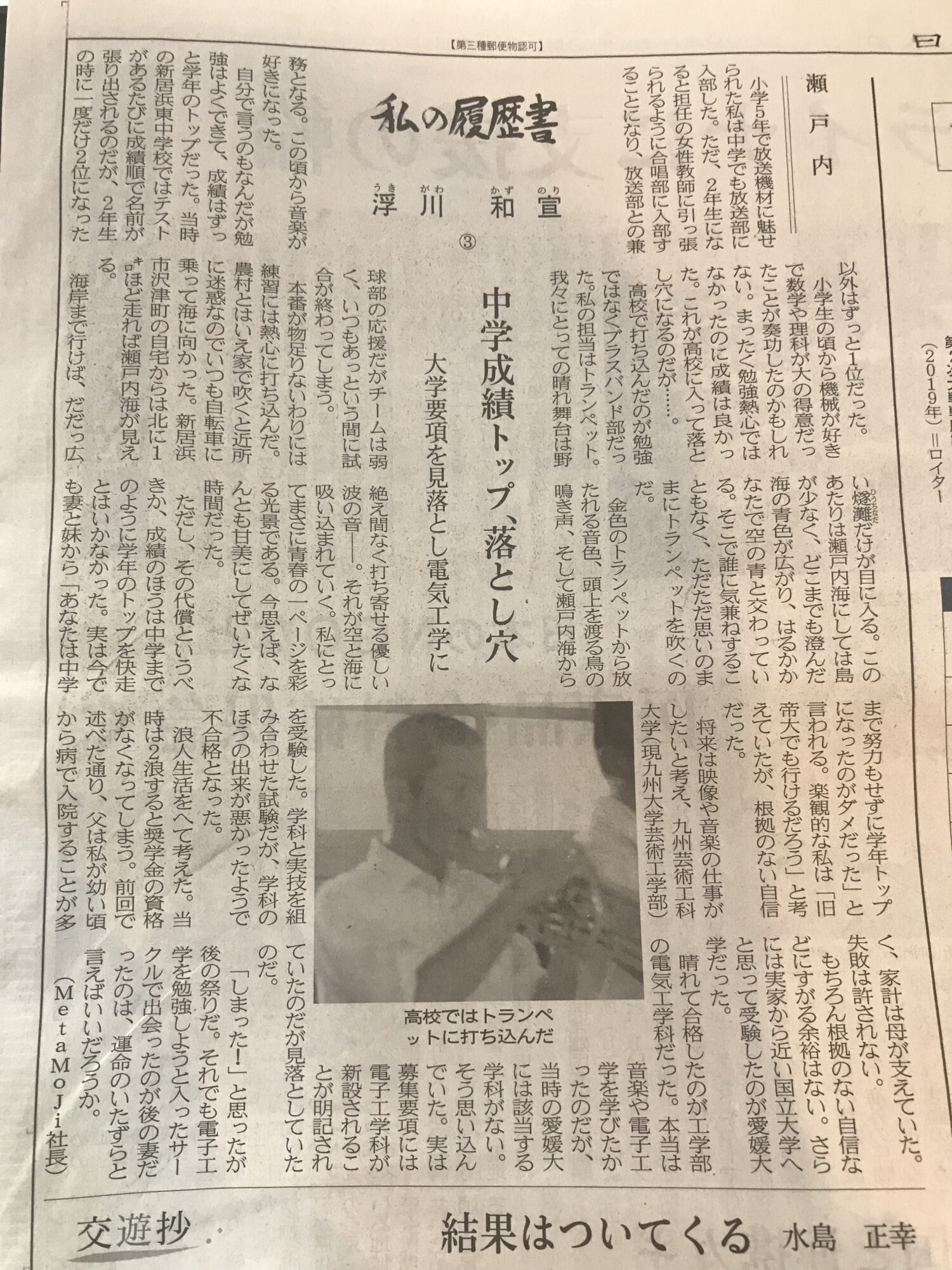

中学成績トップ、落とし穴 大学要項を見落とし電気工学に

【本文】

小学5年で放送機材に魅せられた私は中学でも放送部に入部した。ただ、2年生になると担任の女性教師に引っ張られるように合唱部に入部することになり、放送部との兼務となる。この頃から音楽が好きになった。

自分で言うのもなんだが勉強はよくできて、成績はずっと学年のトップだった。当時の新居浜東中学校ではテストがあるたびに成績順で名前が張り出されるのだが、2年生の時に一度だけ2位になった以外はずっと1位だった。・・・全く勉強熱心ではなかったのに成績は良かった。これが高校に入って落とし穴になるのだが・・・。

【感想】

ほとんど努力もせずできてしまったことが自身の実力と思い込んでしまい、努力をしなくなってしまうことが危険だと思いました。

何もしなければ何も進まず、何も起こらない。

土地探しもただ待って、広告されるのを待って情報を仕入れる、それでは先へ進まない。

買いたい/売りたいマッチングでは、空き地や空き家を調査し、意思表示をし、交渉しと動いていきます。こちらからアクションを起こしていきます。自らアクションを起こし、見つけていくシステムです。

お客様の希望を探します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強3月3日(木)

問37

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。

- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

- 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

解説

37条書面へ記載事項の一覧は次の通りです。

- “既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。”[正しい]。既存建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項について記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。当事者の双方が確認した事項がない場合は「無」と記載します(解釈運用の考え方-当事者の双方が確認した事項について)。

- “代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項9号)。

- “損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項8号)。

- “宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項12号)。

したがって正しい記述は[1]です。

宅建勉強3月2日(水)

問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

- 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。

- 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

解説

- “宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。”正しい。急傾斜地とは傾斜度が30度以上である土地のことで、都道府県知事は崩壊するおそれのある急傾斜地を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定することができます。急傾斜地崩壊危険区域内で行う一定の行為は都道府県知事の許可を受ける必要を受けなければならないことになっています。

売買対象となる宅地建物または貸借の対象となる宅地が「急傾斜地崩壊危険区域内」に位置するときは、法令上の制限の1つとしてこの制限の概要を説明する必要があります(施行令3条1項23号)。 - “建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。”正しい。取引対象となる宅地建物が「土砂災害警戒区域内」にあるときは、売買・交換・貸借を問わずその旨を説明する必要があります(施行規則16条4の3第2号)。区域名に「災害・防災」のキーワードが入っている場合は取引態様を問わず必要というのがパターンです。

- “宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。”正しい。宅地の貸借においては、重要文化財の譲渡に関する制限について説明する必要はありません(施行令3条2項)。重要文化財の譲渡に関する制限とは、重要文化財を有償で譲渡しようとする際に、まず国に対して売り渡す申出をしなければならないという文化財保護法上の制限です。

説明の必要があるのは宅地建物の売買・交換のみですので、本肢のように「宅地×貸借」のケースでは説明不要です。 - “宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。”正しい。「津波防護施設区域」とは、盛土構造物等の津波防護施設の敷地とそれを保全するために必要な区域で、津波防護施設管理者が指定します。津波防護施設区域内で行う一定の行為は津波防護施設管理者の許可を受けなければならないことになっています。

売買対象となる宅地建物または貸借の対象となる宅地が「津波防護施設区域内」にあるときは、法令上の制限の1つとしてこの制限の概要を説明する必要があります(施行令3条1項20号の2)。

なお、重説で津波に関連するものとして「津波災害警戒区域」に位置している旨がありますが、こちらは防災上の説明なので全ての取引で必要となります。

したがって正しいものは「四つ」です。

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(2)

大工の一族

科学に憧れる少年に育つ 家系にものづくりの息づかい

【本文】

私は1949年5月に愛媛県新居浜市で生まれた。江戸時代に始まった別子銅山の開発とその周辺産業によって繁栄してきた町だ。今も沿海部には住友系の大きな工場が連なる工業地帯だ。ただ、私の生家がある沢津町は畑が広がる典型的な農村だった。

浮川家は代々、大工の一族だった。江戸時代はお殿様に仕える宮大工だったようだが、私が生まれた頃も建築業に就いている親族が多かった。

【感想】

生まれた場所がどういう街で、どういう地域なのか、生活にどういう影響があるのか。

土地を探す時に、住んだことがない場所に引っ越される方も多くいらっしゃいます。歴史やどういう街でどういう方が育ってきたのか、判断に必要な情報です。

空き地空き家を調査し、近隣を調査することで、よりその街、その地域の情報をお伝えすることができます。

買いたい/売りたいマッチングでの空き地空き家調査にご興味いただけましたら、お問い合わせください。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強3月1日(火)

問30

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

- 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

- 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。

- 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

解説

- “本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。”誤り。弁済業務保証金分担金の額は、本店が60万円、支店が1つにつき30万円です(施行令7条)。よって、本肢のケースにおける弁済業務保証金分担金の額は「60万円+30万円×3=150万円」です。

- “保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。”[正しい]。供託所で弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は、当該社員(社員であった者も含む)に対し、その還付額に相当する還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知します。そして、当該通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第1項・第2項)。

- “保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。”誤り。ある保証協会の社員である宅地建物取引業者は、他の保証協会の社員になることはできません(宅建業法64条の4第1項)。

- “保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。”誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、供託所へ還付請求をする必要があります(宅建業法64条の8第2項)。免許権者の認証ではありません。

したがって正しい記述は[2]です。