スタッフブログ

宅建勉強8月8日(月)

問6

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。

- Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。

- Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

- Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。

解説

- “Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。”正しい。他人物売買が行われた場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。所有権の移転が行われない場合には、売主の担保責任により損害賠償請求できます(民法564条)。これは買主の善意・悪意に無関係ですが、買主の責めに帰すべき理由があるときはダメです。

- “Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。”正しい。他人物売買が行われた場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。所有権の移転が行われない場合には、売主の担保責任により契約解除できます(民法564条)。

- “Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。”[誤り]。抵当権の行使により買主がその所有権を失ったとき、善意・悪意に関係なく買主は売主に対し損害賠償請求ができます(民法565条)。

- “Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。”正しい。抵当権の行使により買主がその所有権を失ったとき、善意・悪意に関係なく買主は契約解除権を行使することができます(民法565条)。

したがって誤っている記述は[3]です。

宅建勉強8月7日(日)

問5

Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。

- AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。

- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。

- Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。

解説

- “AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。”誤り。債権に譲渡禁止の特約があり、譲受人が悪意であっても債権譲渡自体は有効となります(民法466条2項)。ただし、譲渡禁止特約につき悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができます(民法466条3項)。

- “AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。”誤り。債務者が債権譲渡を承諾をした場合には、債権の譲受人は債務者に対して債権譲渡を対抗できます。Bは承諾をしたのですから、BはCに対して債務の弁済を拒否することができません(民法467条1項)。

- “AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。”[正しい]。現時点で発生していない債権(将来債権)であっても内容が特定しうるものであれば譲渡可能です(民法466条の6第1項)。本肢では「取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたとき」の債権譲渡ですので有効となります。

- “Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。”誤り。債務者は、債権譲渡の対抗要件具備時(譲渡人や譲受人が債権譲渡の対抗要件を備えた時)までに生じた事由をもって譲受人に対抗することができます(民法468条1項)。

Aに対する貸付債権は譲渡通知前に生じているので、BはCに対して相殺の抗弁を対抗することができます。

したがって正しい記述は[3]です。

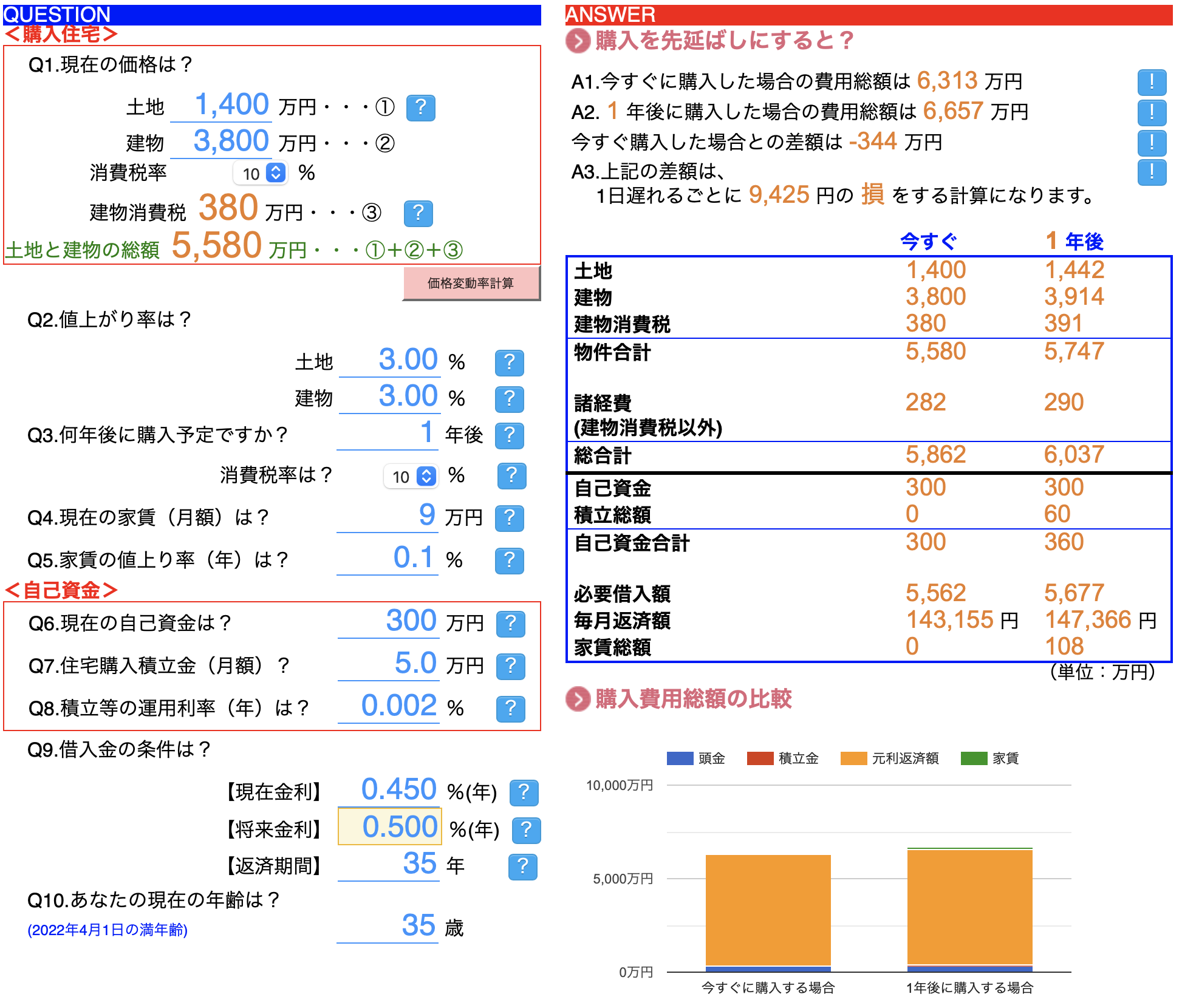

マイホームFP 今か先か

住まい購入を考える時期。

気にいるものがあれば、ゆっくり考えることが、こういう時期が来たら購入することが皆様にとって最適なのかどうか。

見極めてみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書を読んで(7)

【本文】

俳優志願

何となく、都立上野高校夜間部に入った。昼間働いて、夜学校。勤務先はなるべく学校に近いところを探し、転々。ネオンサインのガラス管を着色する仕事が長く続いた。

夜間高校とは折り合いが悪かった。薄暗い教室、熱心な苦学生、その雰囲気になじめない。となりの動物園の獣の吠(ほ)え声を聞きながら居眠り。

学校には行かず、夜の公園をぶらぶらするようになる。公園口前のムシロを張り巡らしたホームレス集落の周辺が好き…

【感想】

普段の生活から何を見つけ、何を活かすのか。

何かを感じ、何かを得る、常にこういった意識を持ち成長していくことが良いと感じました。

万象皆我師

宅建勉強8月6日(土)

問4

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。

- 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

- AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。

- Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

解説

- “Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。”正しい。1番抵当権が設定された当時、土地の上に建物が存在し、土地と建物の所有者が同一であった場合において、その後、抵当権の実行により当該土地が第三者に渡ったときには、その建物について法定地上権が成立します(民法388条)。

本肢では建物の所有者がAからCに移っていることが引っ掛かる部分ですが、判例では上記の要件を満たしていれば、その後に土地または建物の所有者が変わった場合でも、法定地上権は成立するとしています(大判大12.12.14)。本肢ではすべての要件を満たしているので、建物がCに売却された後、抵当権の実行により土地と建物の所有者が別々になった場合でも、C所有の建物につき法定地上権が成立します。よって、DはCに甲土地を明け渡すように請求することはできません。 - “甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。”[誤り]。抵当権には物上代位性があるので、抵当権の目的物が譲渡され若しくは滅失し、売買代金、賠償請求権及び損害保険金等に姿を変えた場合、抵当権の効力はそれらの請求権に及びます(民法372条)。しかし、土地に設定された抵当権の効力は建物に及びません。また同様に、建物に設定された抵当権の効力も土地には及びません(民法370条)。

よって、Bは、甲土地の抵当権に基づき、建物に対する損害保険金を請求することはできません。 - “AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。”正しい。抵当権の順位の変更には、各抵当権者の同意及び利害関係者の承諾が必要ですが、抵当権設定者(=不動産の所有者)は「利害関係を有する者」に該当しません。よって、順位の変更を行う際にAの同意は不要です(民法374条1項)。

- “Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。”正しい。抵当権が設定されている不動産を取得した者(第三取得者)は、抵当権者に対し、提示した価額で抵当権を抹消するか2カ月以内に抵当権を実行するかの選択を迫ることができます。この制度を抵当権消滅請求といい、第三取得者が各債権者に対し民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することで手続きが開始します(民法379条)。

民法第383条所定の書面とは、取得原因、取得年月日、譲渡人と取得者の氏名・住所、対価、登記事項証明書等を含む書面です(民法383条)。

したがって誤っている記述は[2]です。

寺尾が知ったこと~第19話~

今日は、「ローン特約」という言葉がわからなかったので調べてみました。

【ローン特約】とは?

予定していたローンの審査が下りなかった場合売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書に盛り込むことができます。 これを【ローン特約】といいます。 この特約は、買主と売主の間で合意があればつけることができます。

以上になります。 本日もブログご覧頂きありがとうございます。

日経新聞 私の履歴書を読んで(6)

【本文】

新聞、牛乳、納豆

朝、まだ暗いときに起きて、アルバイトに行く。学校に出て、放課後は夕暮れまで遊ぶ。あの少年のころの元気がうらやましい。

新聞配達。

販売店の板の間にあぐらをかき、前に各紙を等間隔に山積みする。

そして配るコースを思い浮かべながら1部ずつとり、ひざ元に重ねていく。朝日、読売、読売、毎日、東京……。この速度を競う。朝日、読売の2部をとっている家もある。その場合、朝日のなかに読売を差し入れる。この際、パ…

【感想】

作戦を立てる、計画を立てる。

行き当たりばったりで仕事をするのではなく、ゴールからみて、いつまでに何が必要か、仕事の進め方を考えます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書を読んで(5)

【本文】

ハダシの疾走

父が応召された戦地は「チシマ」と聞かされていた。千島列島のどの島だったのかわからないが、とにかく無事に帰ってきた。

そのときの僕、いやツトムくん(8歳)のリアクションが今でも忘れられない。

「おめんとこの、おとっつぁん、けえってきたど~」という昂(たかぶ)った叫び声を聞いて、ツトムは家の中からハダシでとび出した。細い山道にいが栗が落ちている。いつもおそるおそる通る湿った粘土の窪地(くぼち)も一気…

【感想】

ゾーンに入る、最大限のパフォーマンスを発揮する。

これができることが大切だと感じました。

そのための訓練、経験を重ねます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

寺尾が知ったこと~第18話~

今日は【アスベスト】についてわからなかったので調べてみました。

【アスベスト】とは、石綿のことです。

繊維質で紡績することができます。 また、安価で熱絶縁性が大きく、薬品にも強いなど優れた性質を持つため様々な用途で使われました。

建築物については、断熱材、保温材などとして大量に使われました。

しかし、現在では肺に吸入すると、肺癌や中皮腫の原因となることがわかり使用が禁止されています。

建物の解体の時には、使用された石綿が飛散する恐れがあるので作業方法などについては一定の基準が設けられます。

以上なります。 ブログをご覧頂きありがとうございます。また、明日も投稿しますのでよろしくお願い致します。