スタッフブログ

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(30)

列は続く

チャンスにチャレンジを 女性たちよ、志を高く持とう

男女平等の実現のための長い列に加わり、ずっと歩き続けてきた。労働省の官僚として男女雇用機会均等法の成立にかかわり、退官後も非政府組織(NGO)の活動などを通じて、それを訴え続けている。

日本は男女格差を示すジェンダーギャップ指数で、世界120位。低迷は長年にわたり、特に政治の遅れが目立つ。日本は先進国だと思いたいが、この現状ではとても胸を張れない。

支えは友人、後世へ伝える

誰しもが辛い時苦しい時があり、それを支えてくれる方の存在が非常に大切、こういう方と出会う、作るために労を惜しんではいけない。自分で責任を持ちチャレンジしていくことが大切と思いました。

来年はチャンスへのチャレンジに労を惜しまず挑んでいきます。

お客様に対して、チャンスへのチャレンジいただけるお手伝いをしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建ブログ12月30日

山田さん、有難う御座います。

【錯誤について】

民法第95条

第95条

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

【令和2年 問6】

AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。

1. Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合(×)

=Aは重大な過失があり、Bには過失がない。

例外的に、重過失があっても取消しできるのは、「①相手方Bが悪意もしくは重過失の場合」「②相手方Bも同一錯誤に陥った場合」です。①と②のどちらにも当てはまらない。

2.Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合(×)

=表意者Aは、勘違いをして「売却したい」意思表示をしていますが、「思い込み」で勘違いをしているので「表意者Aは重過失」あります。

よって、選択肢1の通り、原則を考えると、表意者Aは重過失があるので、錯誤取消しできません!

3.Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合(〇)

=①10万円で売却すると言っている。(表示の錯誤)②共通錯誤。Aに重大な錯誤があったとしても取消可能。Bも同様に贋作だと思い込み・・・とある。

4.Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合(×)

=Aは重大な過失がある。Bは過失なく知らなかったので取消できない。

宅建ブログ12月29日(水)

山田さん、有難う御座います。

【借地借家法】

① 青空駐車場として土地を賃貸借する場合の期間は50年を超えることができず、60年で設定すると期間の定めのない契約になる。(×)

=民法が適用。建物所有を目的としていない。民法は50年より長くなるのを嫌う。

② 建物所有を目的とする土地の賃貸借の存続期間で、期間の定めがない時は30年となる。(〇)

=借地は必ず期間を定める。だから強制的に30年になります。

③ 建物所有を目的とする土地の賃貸借の存続期間を35年にした場合、強制的に30年になる。(×)

=借地借家法は借主に優しい法律。長くなる分には文句を言わない。文句言うのは30年未満にした場合。

④ 借地権者が土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合、第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となる恐れがないにもかかわらず借地権設定者がその賃借権の譲渡を承認しない時は、裁判所は第三者の申し立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(×)

=裁判所に申し立てできる人が違う。借地権者である。

⑤ 期間の定めのない契約において、賃貸人が解約の申し入れをした時で、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申し入れをした日から3カ月を経過した日に、契約は終了する。(×)

=賃借人の場合の解約は3カ月。賃貸人の場合は賃借人の場合の倍の6カ月となる。

⑥ 賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かに関わらず、賃借人の造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。(〇)

⑦ 建物に造作を付加することに同意するが、賃貸借の終了時にその造作の買取を請求しない旨の特約は有効である。(〇)

宅建ブログ12月28日(火)

山田さん、有難う御座います!

【契約不適合責任】

宅建業者や事業者ではない売主Aと買主B間で、不動産売買契約を締結した場合における下記記述のうち正しいものはいくつあるか。

1 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生したことを発見した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、特段の特約がなければ、買主Bは当該不適合が売主の責めに帰すべき事由を証明することで履行の追完請求ができる。(×)

=契約不適合責任は売主の帰責事由を問わない。代金減額請求も帰責事由を問わない。

2 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生したことを発見した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、特段の特約がなければ、買主Bは当該不適合が売主の責めに帰すべき事由でなかったとしても履行の追完請求ができる。(〇)

3 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、担保責任を負わない旨の特約を結んでいればAは常に責任を負わない。(×)

=Aがもともと知っていて告げていない不適合は特約があっても責任が発生する。法律はずるい人を許さない。

4 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、担保責任を負わない旨の特約を結んでてもAが雨漏りを知っていて告げていない場合は責任を負う。(〇)

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(29)

女性たちの恩人

ベアテさんテーマに映画 寄付金集め製作に奔走

「ベアテ・シロタ・ゴードン」の名前をご存じだろうか。現在の日本国憲法が制定されるさい、GHQ(連合国軍総司令部)の職員として草案づくりに参加し、女性の権利を盛り込んでくれた女性の名である。

2002年のクリスマス、私は自宅で友人数人を招いてパーティーを開いた。そのとき落合良さん(ソニー初の女性管理職、元日本ヒーブ協議会会長)が、「憲法24条スカーフ」を持ってきた。

面識のない方の功績を知り影響を受ける。

今行っている行動や考えが、いつか誰かに影響を与えることがあると思いました。それが良い影響なのか悪い影響なのかは今の自分次第。

お客様に対して今できることは、自身が行った行動がどうだったのかを常に考えます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強12月30日(木)

住宅比較株式会社の吉田です。

問34

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。

- 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

- 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

- 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

解説

- “甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。”誤り。宅地建物取引士の登録は、宅地建物取引士資格試験に合格した都道府県でしか行えず、登録申請書は合格した都道府県の知事に提出しなけばなりません(宅建業法18条1項宅建業法19条)。よって、甲県知事が実施する法定講習※を受講の上、甲県で登録を受けてから(甲県知事を経由して)乙県知事に登録の移転の申請をする必要があります。※実務経験がない場合は登録実務者講習も

- “登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。”誤り。宅地建物取引士である者は、宅建士名簿の記載事項(氏名や住所等)に変更があった場合、登録を受けている都道府県の知事に対して、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります(宅建業法18条2項宅建業法20条)。

- “宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。”誤り。従事している宅地建物取引業者の名称と免許証番号は宅建士名簿の記載事項ですが、業者の所在地は記載されていません(施行規則14条の2第5号)。よって、変更の届出は不要です。

- “丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。”[正しい]。移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と同じになります(宅建業法22条の2第5項)。

したがって正しい記述は[4]です。

宅建勉強12月29日(水)

住宅比較の吉田です。

問33

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。

- Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。

- Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。

- Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

解説

37条書面への記載事項の概要は次の通りです。

- “Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。”[正しい]。貸借における借賃の額と支払時期・支払方法は37条書面の必須記載事項です(宅建業法37条2項2号)。また、宅地建物取引業者が貸借の媒介をしたときは、貸主・借主双方に37条書面を交付しなければなりません。

- “Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。”誤り。引渡しの時期については37条書面のみ必須記載事項となっています(宅建業法37条2項1号)。任意で35条書面に記載し説明を行ったとしても、37条書面への記載は省略できません。

- “Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。”誤り。宅地建物取引業者が自ら当事者として宅地建物を売買したときは、その相手方に対して37条書面の交付義務を負います(宅建業法37条1項)。37条書面の交付および宅地建物取引の記名押印は、相手方が宅地建物取引業者であったとしても省略できません。この場合、Aは相手方の宅地建物取引業者に対して、相手方の宅地建物取引業者はAに対して37条書面の交付義務を負います。

- “Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。”誤り。あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置とは、宅地建物取引業者が紹介した住宅ローンが不成立だった際の措置です。こちらは売買・交換における37条書面の必須記載事項となっています(宅建業法37条1項9号)。宅地建物取引業者が住宅ローンをあっせんする場合は、35条書面にその内容と不成立のときの措置を記載し、さらに不成立だったときの措置については37条書面にも記載するという関係になっています。

なお、実務上は宅地建物取引業者が紹介していない住宅ローンについてもローンに関する取り決めとして37条書面に記載することが多いですが、これは契約解除に関する定めの1つとして記載されています。

したがって正しい記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(28)

文化活動

びわ湖ホール初代館長に NGOにも力 退職金で賞創設

1994年夏、私は大臣を辞め自由の身になった。大臣就任を機に中断していた日本ユニセフ協会や、後に大学院ができた文京女子大学での教壇の仕事などを徐々に再開した。

そんななか、突然オペラハウスの館長に、という話が飛びこんできた。滋賀県が日本最大の湖である琵琶湖の一部を埋め立て、そこに県立の音楽ホールを建設しようというのである。

ゴール、目的は一つではなく、何かを成して、次に進む。今できるようになったことは後進に伝え託す。こうして成長発展していくことを知れました。

お客様に対して、今できることだけでなく、成長発展してできることを増やしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(27)

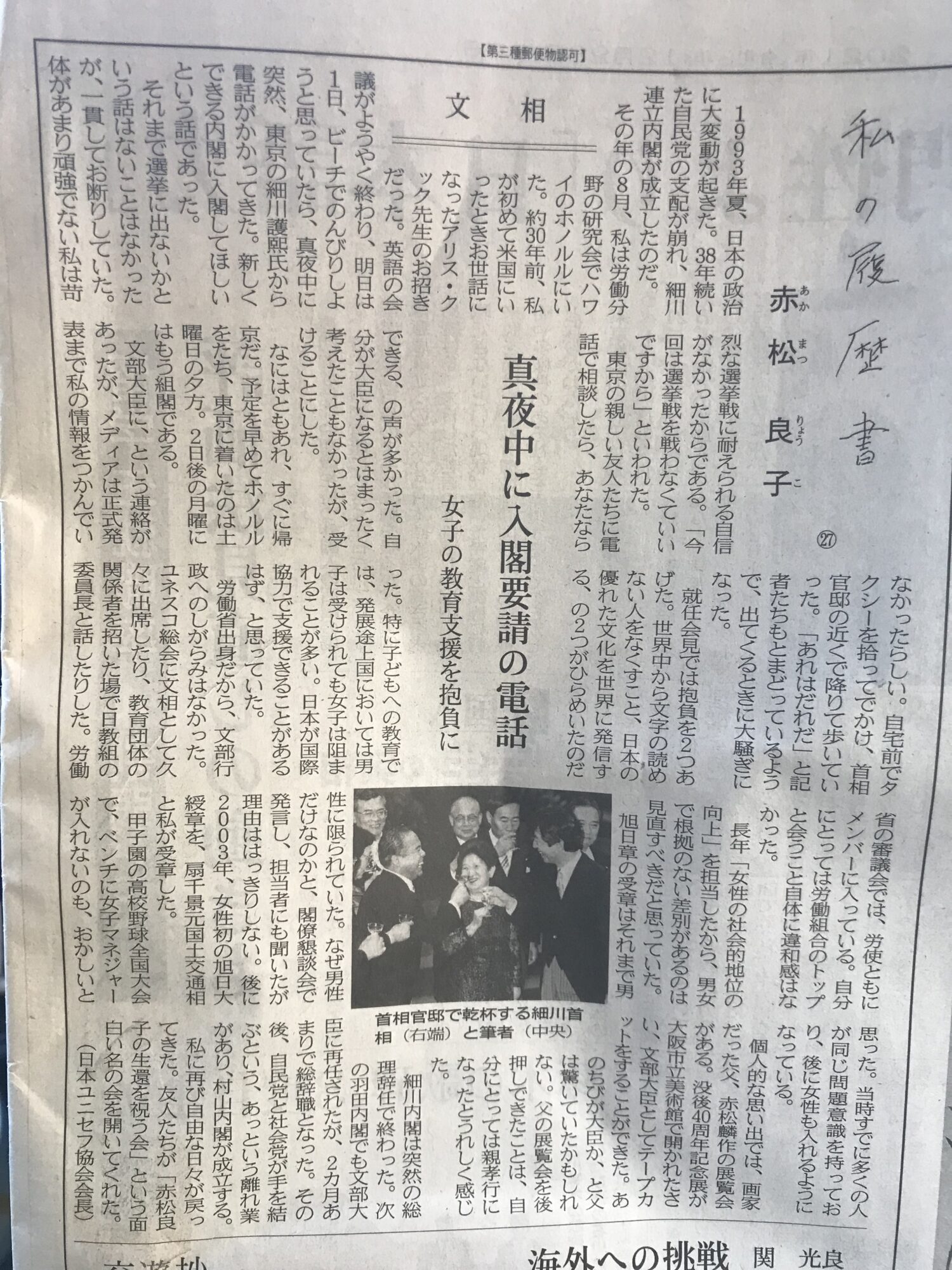

文相

真夜中に入閣要請の電話 女子の教育支援を抱負に

1993年夏、日本の政治に大変動が起きた。38年続いた自民党の支配が崩れ、細川連立内閣が成立したのだ。

その年の8月、私は労働分野の研究会でハワイのホノルルにいた。約30年前、私が初めて米国にいったときお世話になったアリス・クック先生のお招きだった。英語の会議がようやく終わり、明日は1日、ビーチでのんびりしようと思っていたら、真夜中に突然、東京の細川護熙氏から電話がかかってきた。

突然の入閣の話、周囲への相談にて、あなたならできる。

他者からの評価、第三者目線で自分をみることはとても難しいと思います。周りからどう見られるどう評価されるか日々の一つ一つの行動がつながっていくと思います。

お客様に対して一つ一つの提案や日々の連絡、どれだけ待たせているかを改めて考え行動します。

住宅比較株式会社 浦和美園 竹内智哉