スタッフブログ

宅建勉強1月9日(日)

住宅比較の吉田です。

問1

Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。

- Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。

- Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。

- Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

解説

- “甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。”[誤り]。民法では、物権の設定や移転は当事者の意思表示のみで効力を生じるとしている一方、不動産の物権については登記がなければ第三者に対抗できないとしています(民法176条民法177条)。判例は単に不法占有している者はこの第三者に当たらないことを示しています(最判昭25.12.19)。

所有権の移転自体はAB間の契約によって効力を生じていますから、Bは所有権の登記がなくても、不法占有者Cに対して所有権に基づく妨害排除請求をすることができます。 - “Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。”正しい。Dは借地上に自身名義で登記された建物を有しており、賃借権の対抗要件を備えています。甲土地の登記を備えていない譲受人Bは、賃借権の対抗要件を備えた賃借人に対して、甲土地の新たな所有者であることを主張することはできません(民法605条3項)。

- “Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。”正しい。本肢では、AからB、BからEへの所有者が移っていますが、当事者間であれば登記がなくても所有権を主張することができます。判例では、転々譲渡がされたとき、前々主(A)は民法177条の第三者に当たらないことが示されています(最判昭39.2.13)。

- “Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。”正しい。BはFにとって時効完成前に登場した第三者になります。時効の援用者は時効完成前の第三者に対して、登記なくして所有権を主張することが可能です(最判昭41.11.22)。

したがって誤っている記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(7)

NC装置国産化

開発1年弱 初の発表会 富士通、2年後に商用機共同開発

父が率いる富士通信機製造のコントロールシステム開発チームは、NC(数値制御)に関するMITレポートの技術情報を把握してから1年足らずで最初のNC装置の完成に漕(こ)ぎ着けた。

後年のような半導体がない時代。記憶や演算の機能は東京大学大学院生だった後藤英一氏が発明したパラメトロンと呼ばれた素子(回路の構成要素)で代替し、駆動装置には真空管の一種サイラトロン(ガス封入型熱陰極管)を使ったDC(直流)モーター…

初めから成功することは難しい。何かを成そうとする時、一度形にして、何が悪いのか足りないのか、今の問題がわかることが必要、問題がわからないことが1番良くないと思いました。

お客様の理想を叶えるために今の問題点は何かを常に考え、解決策を提案します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月8日(土)

住宅比較の吉田です。

問45

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。

- Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。

- 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。

- Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

解説

- “Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。”誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である宅地建物取引業者が負う瑕疵担保責任の資力を確保するためのものである必要があるので、新築住宅の売主である宅地建物取引業者が自ら保険料を払う(契約者となる)保険契約である必要があります(履行確保法2条7項)。

- “Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。”[正しい]。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、基準日において販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超える場合、免許権者の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができます(履行確保法9条1項・2項)。

- “新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。”誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について免許権者に届け出なければなりません(履行確保法12条1項、履行確保法施行規則16条1項)。

基準日から50日以内ではなく、3週間以内に届出が必要です。この届出を行わないと、基準日の翌日から起算して50日経過以降、新たな売主となる新築住宅の売買契約ができません(履行確保法13条)。 - “Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。”誤り。履行確保法では買主の範囲から宅地建物取引業者を除外しています(履行確保法2条7項2号ロ)。よって、買主が宅地建物取引業者である場合は、売主の宅地建物取引業者は資力確保措置の義務を負いません。

したがって正しい記述は[2]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(6)

一人っ子

家に置き去り 読書好きに 父はコントロール開発任される

川崎市立大戸小学校に入学したのは1955年。一人っ子だと過保護だったと思われがちだが、両親は放任主義。母は西洋への憧れが強く、子供の成長に親は干渉しない方針で、本人はそれを「ドイツ流の教育」と言っていた。

白紙からのスタート

何をやってもいいと会社から頂き、自分で考え企画をする。これで結果をのこせるが実力があるかがわかる指針だと思いました。

お客様に対してもいただいたことだけできるではなく、考えてそれ以上を提案致します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

父も母と同様おしゃべりだったが、話題は自分のことか会社のこと。日常生活で私にああしろこうしろと命じることはなかった。

宅建勉強1月7日(金)

住宅比較の吉田です。

問44

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。

- 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。

- 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。

- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

解説

- “昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。”正しい。昭和56年5月31日以前に建築確認された旧耐震基準の建物の売買・交換及び貸借では、所定の耐震診断を受けている場合に、その内容の説明が必要となります(施行規則16条の4の3第5号)。

- “貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。”正しい。宅地建物の賃借では、敷金等の精算に関する事項が必須説明事項となります(施行規則14条の4の3第11号)。

- “自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。”正しい。信託受益権の販売とは、宅地建物取引業者が所有する土地建物を信託銀行等に信託し、その配当を受ける権利(受益権)を販売する形態です。

宅建業法では、宅地建物取引業者自らが委託者となる宅地建物に係る信託受益権の売主となる場合も、取引の相手方について重要事項説明書の交付と説明を義務付けています(宅建業法35条3項)。ただし、この信託受益権の販売に係る重要事項説明書の交付及び説明は、取引の相手方が以下に該当するときは省略できると規定されています(施行規則16条の4の4第1項)。

宅建業法では、宅地建物取引業者自らが委託者となる宅地建物に係る信託受益権の売主となる場合も、取引の相手方について重要事項説明書の交付と説明を義務付けています(宅建業法35条3項)。ただし、この信託受益権の販売に係る重要事項説明書の交付及び説明は、取引の相手方が以下に該当するときは省略できると規定されています(施行規則16条の4の4第1項)。- 相手方が特定投資家

- 信託受益権の契約締結前1年以内に同じ内容の契約について書面を交付して説明している

- 相手方に目論見書を交付している

- “区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。”[誤り]。区分所有建物の売買・交換では、維持修繕費用の積立てについて規約の定めがある場合、その内容と既に積み立てられている額が重要事項説明の事項となります(施行規則16条の2第6号)。

したがって誤っている記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(5)

池田敏雄さん

社宅に風変わりな「天才」 国産コンピューター先駆者と遊ぶ

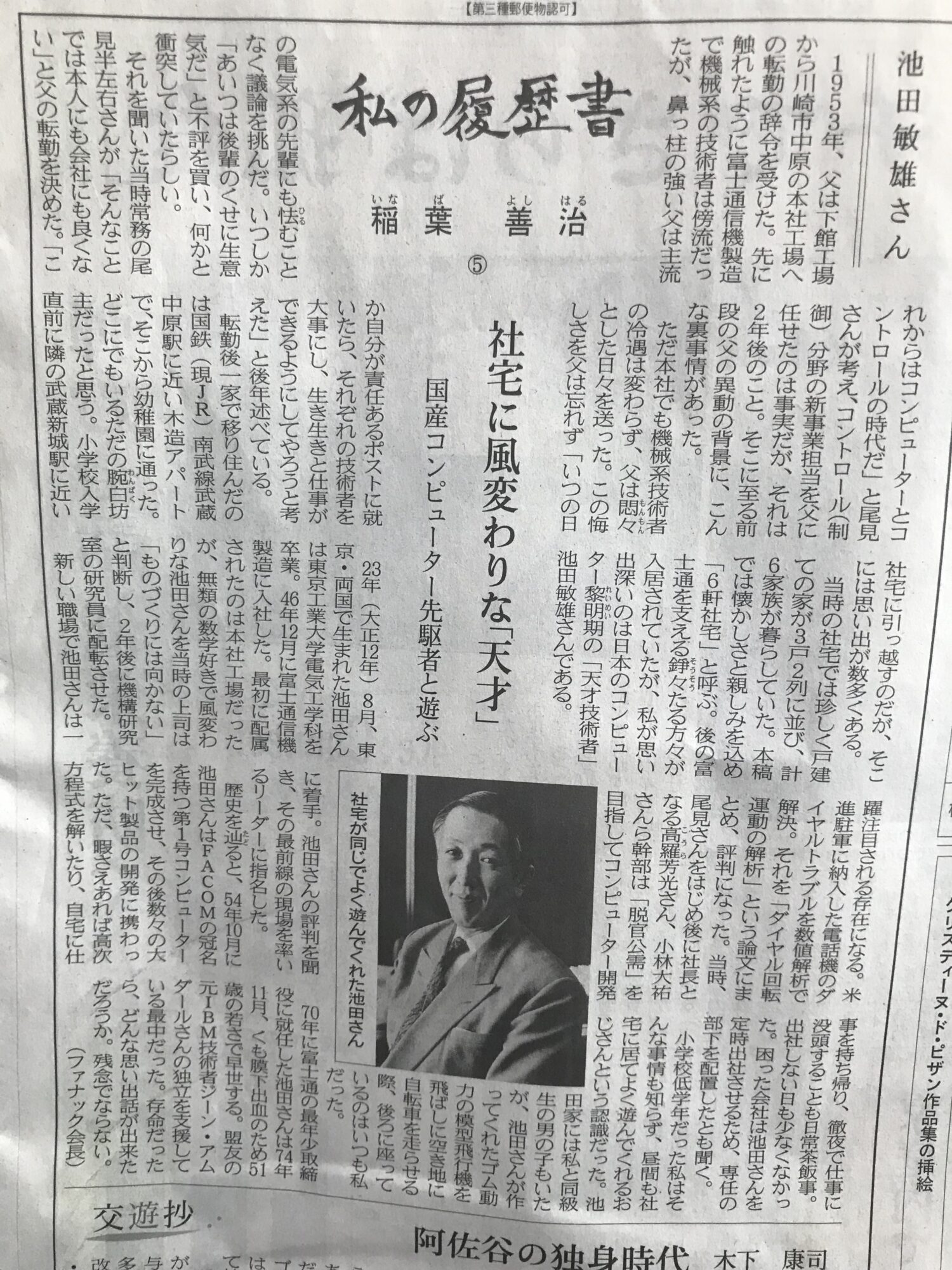

1953年、父は下館工場から川崎市中原の本社工場への転勤の辞令を受けた。先に触れたように富士通信機製造で機械系の技術者は傍流だったが、鼻っ柱の強い父は主流の電気系の先輩にも怯(ひる)むことなく議論を挑んだ。いつしか「あいつは後輩のくせに生意気だ」と不評を買い、何かと衝突していたらしい。

それを聞いた当時常務の尾見半左右さんが「そんなことでは本人にも会社にも良くない」と父の転勤を決めた。

生意気だな、そんなことでは本人にも会社にも良くない。どうなることが良いことか良くなることがを考える必要があると考えました。

お客様に対しても何が良いのかを考えて提案致します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月6日(木)

住宅比較の吉田です。

問43

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。

- 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。

- 宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。

- 免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

解説

- “免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。”誤り。役員が傷害罪により禁錮刑以上に処された場合、欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。しかし、執行猶予期間が満了すると刑の言い渡しそのものが失効するので、執行猶予期間が満了すればA社は直ぐに免許を受けることが可能です。5年の経過を待つ必要はありません。

- “宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。”[正しい]。宅地建物取引業者であった者の相続人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法76条)。よって、相続人Cは免許を受けていなくてもBが生前に締結した契約に基づき、売買契約の目的物を買主に引き渡すことができます。

- “宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。”誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、免許権者に届け出るのは破産管財人です。D社を代表する社員ではありません(宅建業法11条1項3号)。また、破産手続開始の決定の日ではなく、届出をもって免許の効力が失われます(宅建業法11条2項)。

- “免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。”誤り。破産者がいる場合であっても、復権を得れば直ちに欠格事由ではなくなるため、E社は5年の経過を待つことなく免許を受けることが可能です(宅建業法5条1項1号)。

したがって正しい記述は[2]です。

宅建勉強1月5日(水)

住宅比較の吉田です。

問42

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。

- Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。

- Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。

- Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。

解説

- “Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。”正しい。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、売買目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、引渡し日から2年以上とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります(宅建業法40条)。民法では、売主の担保責任を追及するには、買主がその不適合を知った時から1年以内に通知すれば良いされているので、民法の規定より買主が追及できる期間を伸長する本肢の特約は有効です。

本肢は出題ミスとして公式解答で誤りとなりましたが、本サイトでは出題の本旨に沿って正しい肢となるように「担保すべき責任を負う期間」から「担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間」に改題しています。 - “Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。”正しい。未完成物件の場合は、受領しようとする手付金等の額が(受領済の額を含めて)代金の5%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります。

本肢の建物の代金は5,000万円ですから「5,000万円×5%=250万円」以下ならば保全措置不要で受領できます。手付金200万円の受領段階では保全措置は不要ですが、それに加えて中間金300万円を受領すると手付金等の額が250万円を超えます。よって、中間金の受領前に、既に受領した手付金と受領しようとしている中間金を合わせた500万円について保全措置を講じる必要があります。

本肢の建物の代金は5,000万円ですから「5,000万円×5%=250万円」以下ならば保全措置不要で受領できます。手付金200万円の受領段階では保全措置は不要ですが、それに加えて中間金300万円を受領すると手付金等の額が250万円を超えます。よって、中間金の受領前に、既に受領した手付金と受領しようとしている中間金を合わせた500万円について保全措置を講じる必要があります。 - “Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。”正しい。相手方が宅地建物取引業者である場合には、保全措置および手付金の額を制限する規定は適用されません。よって、宅地建物取引業者Aは保全措置を講じずに800万円を受領することができます。

- “Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。”[誤り]。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、引渡しから2年以上とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります(宅建業法40条)。契約不適合を担保すべき責任を負わないとする特約は、明らかに民法の規定より買主に不利ですから無効になります。無効になると特約が当初から存在しなかったことになるので、民法の規定が適用され、当該責任を負う期間は契約不適合を知った時から1年以内となります(民法566条)。

したがって誤っている記述は[1]と[4]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(4)

富士通新米時代

「機械系技術は傍流」嘆く 父、実行力と酒席で部下の信頼

一番古い記憶――。家の前を小さなドブ川がチョロチョロと流れている。近くで私が竹細工をいじり、遊んでいる。たぶん3歳の頃。その光景が脳裏に焼きついている。

1946年11月に富士通信機製造に入社した父・清右衛門は約7年間、茨城県下館市(現・筑西市)の工場に勤務した。母との職場結婚は1年後。「昭和22年に妻の望が隣村から嫁いできた。

頑固だけどいいやつだとわかってもらえるのに2年の歳月を要した。

信頼、信用されるためには多くの力、たくさんの時間が必要になります。失敗やミス、約束を守らないことをしてマイナスをつくればより必要になります。

お客様から信用、信頼をいただくために何が必要かを常に考え行動を決めていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉