スタッフブログ

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(12)

東京工業大

父を避け勝手に就職内定 卒業研究でものづくり好き自覚

父との対立に終止符を打ち、東京工業大学工学部に入学したのは1969年4月。東大紛争の煽(あお)りで、政府はこの年の東大入試を中止。そのせいか、あれほど「東大の精密」にこだわっていた父がこの時は何も言わなかった。

日本中の大学が学生運動で混乱の渦中にあった全共闘時代。御多分に洩(も)れず、東工大も過激派の拠点があり、私が入学する矢先にロックアウトとなって半年間構内に入れなかった。

周囲からのアドバイスはとても大切です、ですが最後に決めるのは自分であり、その責任を持つ覚悟をすることが大切だと思いました。大学の進学、就職と自身の今後を大きく左右する選択、その先の結果は誰にもわかりません。自身で学び、訓練し進んでいくことができる方が成果を残せると感じました。

お客様へ大きな決断をしていただける為に情報をお伝えし、良い判断だったと思っていただけるサポートをします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月13日(木)

住宅比較の吉田です。

問6

遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

- 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

- 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

- 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

解説

- “被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。”誤り。相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産分割を禁止する旨を記載した遺言も有効となります(民法908条)。

- “共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。”[正しい]。既に遺産分割協議が成立していても、その全部又は一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができます(最判平2.9.7)。

- “遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。”誤り。遺産に属する預貯金債権は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に分割されるわけではありません(最判平28.12.19)。

よって、遺産分割前は原則として被相続人の預貯金を単独で引き出すことはできません。ただし、民法改正で預貯金払戻し制度(民法909条の2)が創設され、遺産に属する預貯金債権の一部を単独で行使できるようになりました。

なお、判例では、預貯金債権以外の可分債権は相続分に応じて当然に分割されるとしています(最判平29.4.8)。 - “遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。”誤り。遺産の分割は、相続開始時点に遡って効力を生じることとなります(民法909条)。後半の第三者の権利を害することはできないという部分は適切です。

したがって正しい記述は[2]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(11)

NC装置揺籃期

産みの苦しみ 毎夜深酒 父、戦艦砲塔の応用で技術開発

大学受験を巡る父子の対立は長引いた。聞く耳を持たない父に対し、私の反抗手段はサボタージュ。面と向かって逆らうのはやめ、フンフンと聞くフリをするが、受験勉強はやらない。そんな投げやりな姿勢だから合格するはずもない。結局、ズルズルと2浪する羽目になった。

ただ、専制君主の如く私の前に立ちはだかっていた父もまた当時、荒れた生活を送っていた。毎夜のように深酒し帰宅時は泥酔状態。

厳密 整合性、正確さ、取り組む側の真摯な姿勢

何を自身の根幹に置き物事を考えるか、それがバレてしまうことがよくないと思いました。

お客様へ何を大切に提案させていただくのか、幸せになっていただくことが使命です。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月12日(水)

住宅比較の吉田です。

問6

遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

- 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

- 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

- 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

解説

- “被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。”誤り。相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産分割を禁止する旨を記載した遺言も有効となります(民法908条)。

- “共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。”[正しい]。既に遺産分割協議が成立していても、その全部又は一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができます(最判平2.9.7)。

- “遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。”誤り。遺産に属する預貯金債権は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に分割されるわけではありません(最判平28.12.19)。

よって、遺産分割前は原則として被相続人の預貯金を単独で引き出すことはできません。ただし、民法改正で預貯金払戻し制度(民法909条の2)が創設され、遺産に属する預貯金債権の一部を単独で行使できるようになりました。

なお、判例では、預貯金債権以外の可分債権は相続分に応じて当然に分割されるとしています(最判平29.4.8)。 - “遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。”誤り。遺産の分割は、相続開始時点に遡って効力を生じることとなります(民法909条)。後半の第三者の権利を害することはできないという部分は適切です。

したがって正しい記述は[2]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(10)

大学受験

父「東大以外は認めない」 介入への対処、憲之叔父に学ぶ

生田の家に越して間もない頃、家族がひとり加わった。父が男5人女2人の7人きょうだいであることは前に述べたが、その末弟、私にとって叔父に当たる稲葉憲之が大学受験を控え、茨城・明野から上京してきた。

父との年齢差は21。兄弟より親子と言った方がふさわしかった。私とは2歳半(学年は3つ)の違い。一人っ子だったのに急に兄が出来た感じでいろんな意味でうれしかった。話し相手というだけではない。

東京大学への受験

記事を読んで、親からの意見が強いことや本人が最後に決めることはあらゆるケースでぶつかることだと思いました。

両親から東京大学へ行かせたい、今になって思うが、人生において本当に心の底から頑張り尽くしたやり尽くしたと思える行動があったか。こういう経験をしている方は成果を残していると思います。

お客様に対して、本当にできることをやり尽くさせていただいたか、やり尽くすようにします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月11日(火)

問4

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。

- 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。

- 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。

- 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。

解説

- “放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。”誤り。不法行為または債務不履行により損害を被った被害者が、同じ事由により利益を得た場合には、利益相当額を損害額から控除する場合があります。これを「損益相殺」といい、条文上は明記されていませんが学説・判例上異論なく認められています。ただし、受け取った火災保険金については、この控除される利益に当たらないという判例が示されています(最判昭50.1.31)。

よって、当該家屋所有者は損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除する必要はありません。 - “被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。”誤り。肢1の解説通り、被害者が、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合、損益相殺の概念により、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除することがあります。

- “第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。”誤り。不法行為を教唆した者も、不法行為責任を負うこととなります(民法719条2項)。よって、債務者を教唆した第三者も、行為者と連帯して債権者に対する不法行為責任を負います。

- “名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。”[正しい]。名誉を侵害された者は、損害賠償のほか、名誉権に基づき侵害行為の差止め請求も可能です(民法723条最判昭61.6.11)。判例では、名誉侵害に当たる出版物の事前差止めを認めています。

したがって正しい記述は[4]です。

宅建勉強1月10日(月)

問2

AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

- Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けた悪意のCに対して、錯誤による当該意思表示を取り消して、甲土地の返還を請求することができる。

- Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示を取り消して、甲土地の返還を請求することができる。

解説

- “AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。”正しい。意思表示の瑕疵により取り消しが行われた後に登場した第三者と取消権者は対抗関係に立ちます(大判昭17.9.30)。この場合、先に登記を備えた方が所有権を主張できるので、Aは登記を備えたCに対して返還を請求することはできません。

- “AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。”正しい。詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。逆を言えば、悪意や有過失の第三者に対しては詐欺による取消しを対抗できるということです。よって、取消権者Aは悪意のCに甲土地の返還を請求することができます。

- “Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けた悪意のCに対して、錯誤による当該意思表示を取り消して、甲土地の返還を請求することができる。”正しい。意思表示に要素の錯誤がある場合、表意者に重大な過失がないことを条件に意思表示を取り消すことができます(民法95条1項)。ただし、錯誤による取消しは善意無過失の第三者には対抗できません(民法95条4項)。

本肢の第三者Cは悪意ですので、重過失のないAはCに対して取消しを対抗することができます。 - “Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示を取り消して、甲土地の返還を請求することができる。”[誤り]。肢3のとおり、意思表示に要素の錯誤がある場合、表意者に重大な過失がなければ意思表示を取り消すことができます。重大な過失がある場合でも、相手方が悪意または重過失、または相手方が同一の錯誤に陥っていたときには取り消しできますが、本肢はどちらの記述もないので取り消せません(民法95条3項)。

したがって誤っている記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(9)

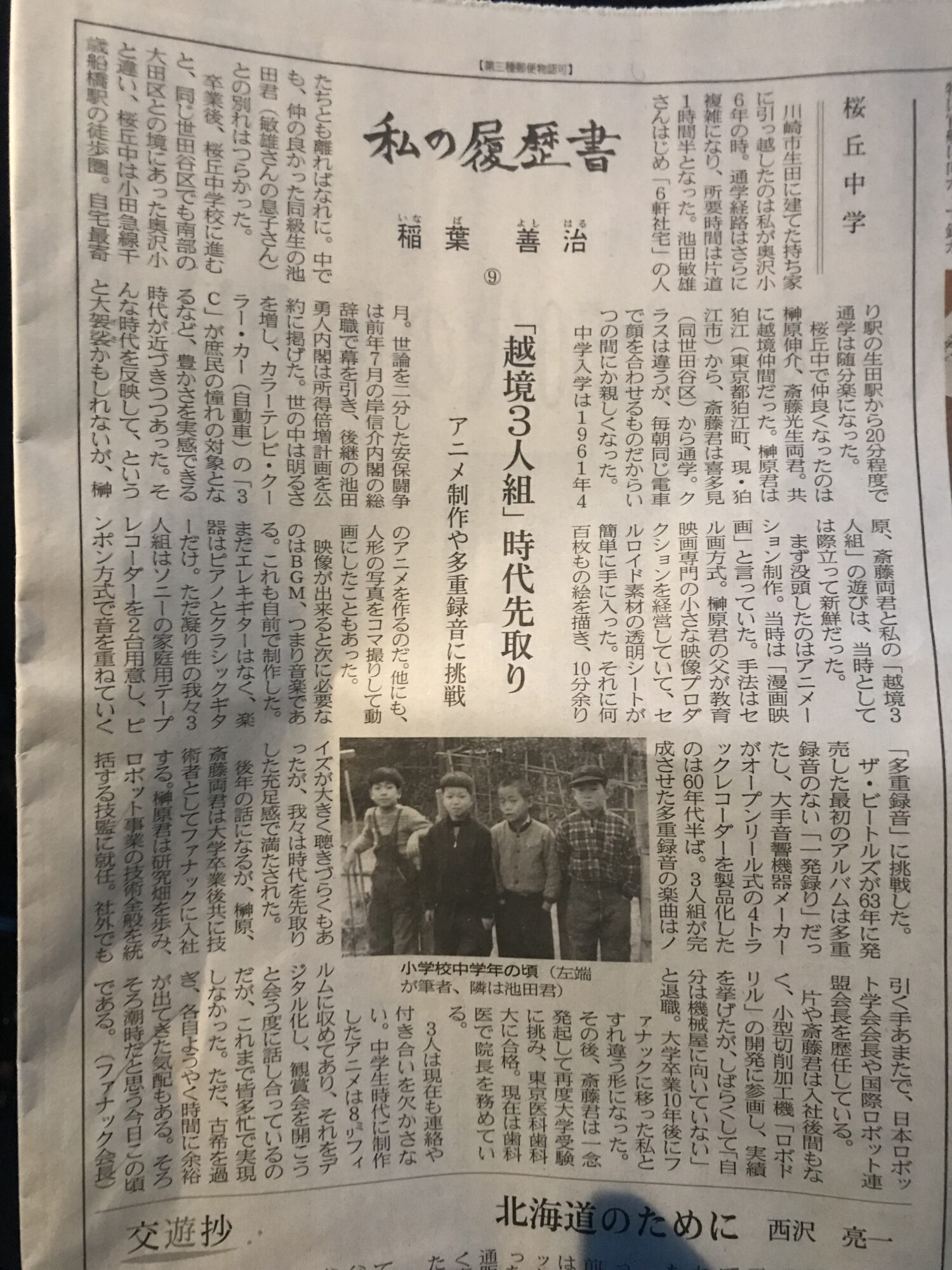

桜丘中学

「越境3人組」時代先取り アニメ制作や多重録音に挑戦

川崎市生田に建てた持ち家に引っ越したのは私が奥沢小6年の時。通学経路はさらに複雑になり、所要時間は片道1時間半となった。池田敏雄さんはじめ「6軒社宅」の人たちとも離ればなれに。中でも、仲の良かった同級生の池田君(敏雄さんの息子さん)との別れはつらかった。

卒業後、桜丘中学校に進むと、同じ世田谷区でも南部の大田区との境にあった奥沢小と違い、桜丘中は小田急線千歳船橋駅の徒歩圏。

何かを成した方々はほとんどの方は、その当時に当たり前ではないことに挑戦している。成功や失敗、その経験から多くを学び生かしていると思いました。

何かに挑戦すること、挑戦するといっても何に挑戦するのか、そこから何を感じどう活かしていったのかが大切かということを教えて頂きました。

お客様に対してどういう意図を持って提案し、お客様にとって用意方向に進めていける様、日々改善していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(8)

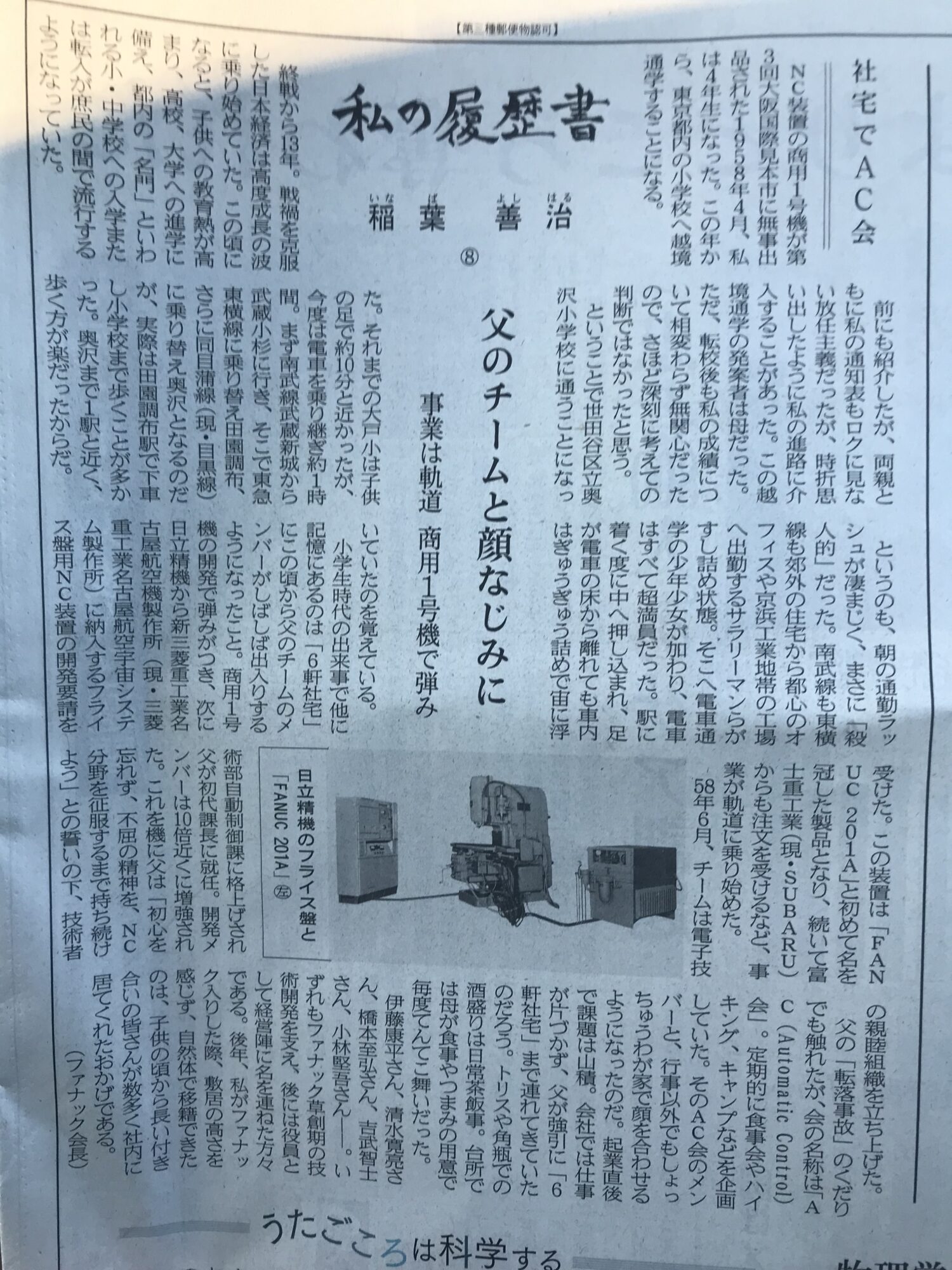

社宅でA C 会

父のチームと顔なじみに 事業は軌道 商用1号機で弾み

NC装置の商用1号機が第3回大阪国際見本市に無事出品された1958年4月、私は4年生になった。この年から、東京都内の小学校へ越境通学することになる。

終戦から13年。戦禍を克服した日本経済は高度成長の波に乗り始めていた。この頃になると、子供への教育熱が高まり、高校、大学への進学に備え、都内の「名門」といわれる小・中学校への入学または転入が庶民の間で流行するようになっていた。

初心を忘れず

何かを成すために教育、訓練、組織拡大と成長や発展することは必要です。

初心を忘れずに一から築き上げてきた人を大切にし感謝し、やるべきことをきちんと実行していくことを大切にしようと思います。

お客様へ一つ一つ情報を伝え、良い判断ができるようにします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉