スタッフブログ

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(25)

社長昇格

主導権は父、役回り不変 リーマン危機・震災越え世代交代

2003年6月27日、副社長だった私はファナック5代目の社長に昇格した。3代目の野澤量一郎さんが昇格した際は東京のホテルで記者会見が開かれ、4代目の小山成昭さんの時は父が記者との一問一答に応じる形で社長交代の背景を説明していた。

前例に比べ、私の時は記者会見も背景説明もなく、静かな交代劇だった。翌月の誕生日で55歳になるタイミングで、日本の企業では早い方だったかもしれないが、世界標準では決して若くはない。

昇格することは、楽になることではなく、より結果を出し、今まで自身が行ってきた仕事を誰かに引き継ぎ次の段階に進むこと。昇格することでどんどん困難な壁にぶつかっていくことと思いました。

経済の波や震災等の被害で業績に影響が起こる、どういう状況になろうと結果を出していかなければ会社は成り立たない。そのための対策を想定しておかなければならないと知れました。

お客様に対してもどういうことが起こり得るのかを想定しておきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月26日(水)

問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。

- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。

- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

解説

- “耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。”[正しい]。農地を農地以外にする場合、農地法の許可が必要となってきますが、本肢の場合その逆(農地以外を農地に)であるため4条許可は不要です(農地法4条1項)。

- “金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。”誤り。農地法に定める権利移動とは、所有権の移転のほか、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益権の設定です。抵当権設定の場合、権利移動には該当しないため3条許可は不要です(農地法3条1項)。

- “市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。”誤り。市街化区域内に所在する農地の転用については、都道府県知事の許可を受けなくてもあらかじめ農業委員会に届け出ることで足ります(農地法4条1項8号)。

- “砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。”誤り。賃借権の設定と転用なので5条許可の対象となります。一時的な貸付であっても許可は必要であり、砂利採取法による認可を受けた採取計画は法に定める除外要件となっていないので許可が必要です。

したがって正しい記述は[1]です。

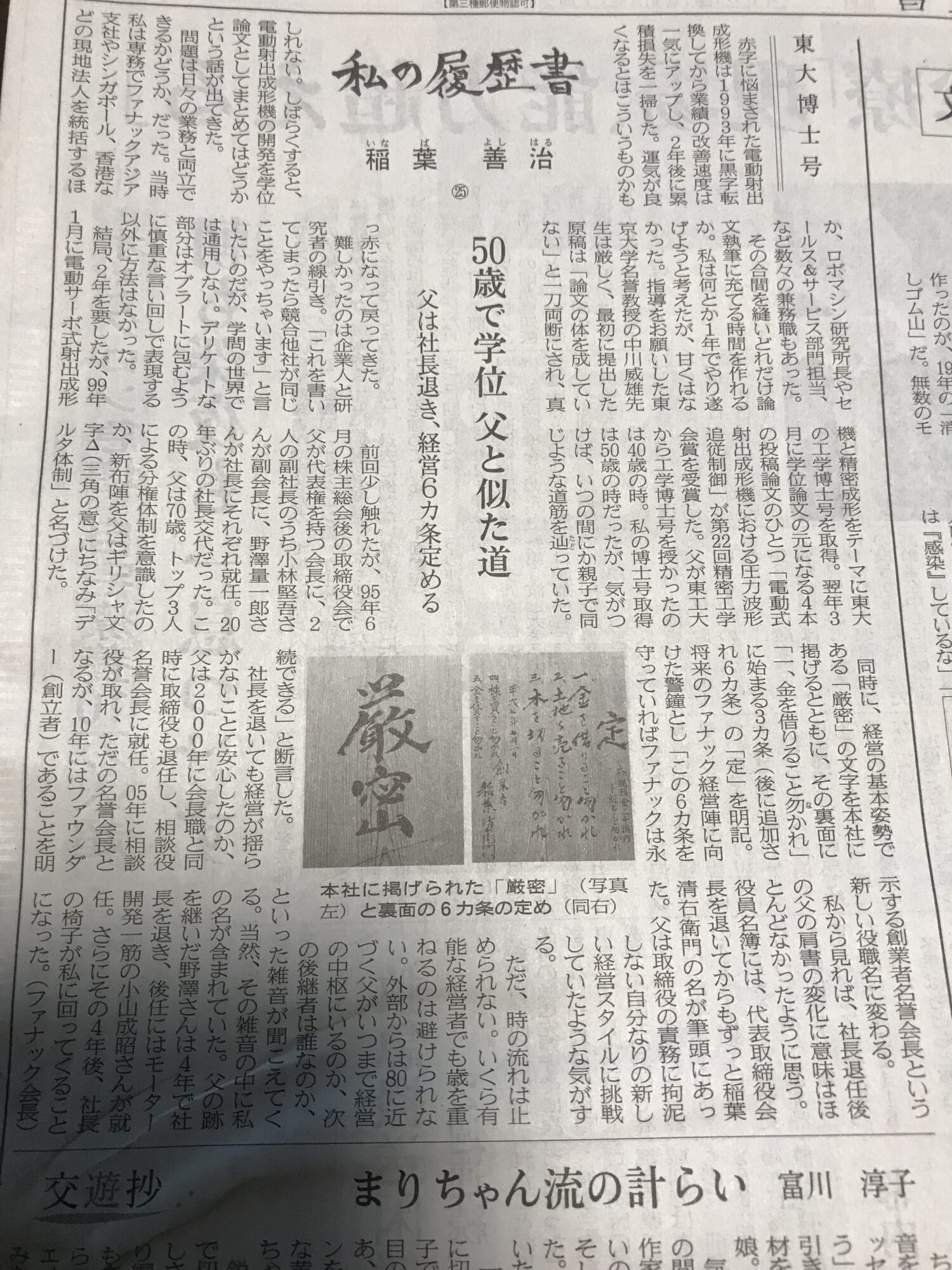

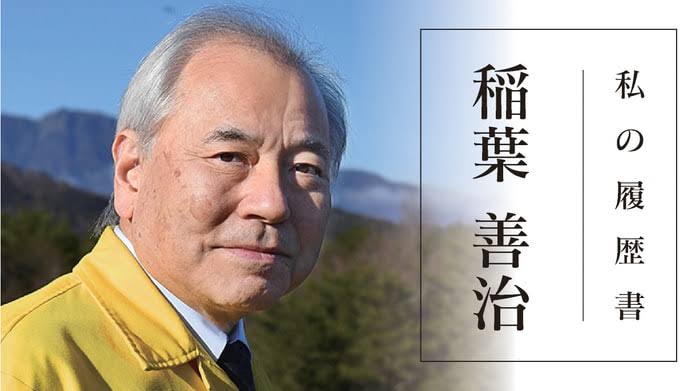

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(25)

東大博士号

50歳で学位 父と似た道 父は社長退き、経営6カ条定める

赤字に悩まされた電動射出成形機は1993年に黒字転換してから業績の改善速度は一気にアップし、2年後に累積損失を一掃した。運気が良くなるとはこういうものかもしれない。しばらくすると、電動射出成形機の開発を学位論文としてまとめてはどうかという話が出てきた。

問題は日々の業務と両立できるかどうか、だった。

いかに時間を作るか、時間の大切さを知りました。本当に必要なことに使う時間、意味のあることに使う時間を大切にしていこうと思いました。

会社が存続するための方針、何かに迷った時は会社の方針に立ちかえります。

お客様への提案、お客様の大切な時間をいただいていること、悩んだ時は会社の方針に立ちかえることで最善の提案をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞を読んで 本日休刊

日経新聞を読むようになって

自分の当たり前が当たり前ではなく、行動、考え方、発言と改めることが多くあると知れました。

お客様への当たり前を高めていきます。

宅建勉強1月25日(火)

問20

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

- 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

- 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

解説

- “仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。”[誤り]。仮換地の指定があった日後ではありません。国土交通大臣や都道府県知事による換地処分があった旨の公告がされた日後です(土地区画整理法107条3項土地区画整理法103条4項)。

- “施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。”正しい。施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、公的団体である場合、当該計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法86条1項)。

- “個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。”正しい。個人施行者以外の施行者が換地計画を定めようとする場合、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません(土地区画整理法88条2項)。

- “換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。”正しい。換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅します(土地区画整理法104条1項)。

したがって誤っている記述は[1]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(23)

本社移転

富士山麓 極秘裏に計画 工場・研究所と集約でメリット

私が電動射出成形機の開発に奮闘していた頃、ファナックは本社を東京都日野市から山梨県忍野村へ移した。前に紹介した1980年12月完成の初の無人化生産拠点「富士工場」を皮切りに5つの工場を立ち上げ、基礎技術研究所や技術研修所、体育館、社宅などを順次開設。84年10月、日野から約350人の社員と共に本社移動が完了した。

集約・意思疎通・原因究明

本社移転をきっかけに社員の集約化をすることで、意思疎通がしやすく、問題があればすぐに原因究明し、対策を講じることができる。顧客ニーズに応える動きへつなげることができます。意思疎通・コミュニケーションの大切さを改めて学びました。

お客様に対して、意思疎通がしやすくすることで真意を教えていただける様提案します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強1月24日(月)

問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。

- 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。

- 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

解説

- “第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。”誤り。住居の用に供しない部分が50㎡以下であり、かつ、建築物の延べ面積の2分の1未満のものであれば、工業専用地域を除く全ての用途地域で建築可能です。

- “工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。”[正しい]。保育所等(幼保連携型認定こども園含む)は、全ての用途地域で建築可能です。

- “都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。”誤り。防火地域及び準防火地域内の建築物について、建ぺい率の緩和が受けられるのは次の場合です。

防火地域内の準耐火建築物については緩和措置はありません。

防火地域内の準耐火建築物については緩和措置はありません。 - “地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。”誤り。本肢のように、延べ面積が150㎡を超える建物で、当該建物の敷地が袋路状の道路にのみ接している場合は、条例により接道や敷地及び建築物と道路との関係について制限を付加することが可能です。ただし、一戸建て住宅は除かれます(建築基準法43条3項5号)。

したがって正しい記述は[2]です。

宅建勉強1月23日(日)

問17

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

- 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。

- 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

- 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

解説

- “特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。”正しい。特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物やその敷地について、施行停止や除却、移転、使用禁止等の措置を命じることができます。この措置を命じる場合には、命じようとする者に対して、あらかじめ通知書を交付し、意見書を提出する機会を与えるなどの手続きを踏む必要があります。しかし、緊急の必要がある場合においては、これらの手続きを経ずに、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。

- “地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。”正しい。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めるとされています(建築基準法39条)。

- “防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。”正しい。防火地域内にある看板で建築物の屋上に設置するものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません(建築基準法64条)。なお、この規定は準防火地域には適用されないので注意しましょう。

- “共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。”[誤り]。特殊建築物の居室や廊下、通路および階段等で照明装置を通常必要とする部分には非常用の照明装置を付けなければなりません。ただし、共同住宅の住戸内には、非常用の照明装置の設置は免除されます(建築基準法施行令126条の4)。

したがって誤っている記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(22)

射出成形機開発

赤字10年 追及され苦しむ 常識破り「電動」 レアアース使う

米シンシナティのミラクロン社に派遣されたファナックのプロジェクトチームは突貫作業で任務に取り組んだ。射出成形機のノウハウがなかったため従来の油圧式の構造から勉強する必要があった。

1984年1月から3カ月間。昼間はミラクロンの研修を受け、射出成形機の構造から成形プロセス、製造工程などを学ぶ。夜はメンバー6人で借りた一軒家で夜中まで全電動サーボ式射出成形機の基本設計に取り組んだ。

赤字10年追求され苦しむ、一番残った言葉でした。赤字を出してしまうことは会社の存続に関わります、会社の存続への不安はご契約頂いたお客様に対しても、ご紹介してくださった方達へもご迷惑としてしまいます。何かをやったから、時間をかけているからではなく、成果を出すことが大切であり、お客様の安心につながることを認識いたしました。

同じ過ちを繰り返さず、改善し、できないことは周囲に相談しできる方法を考え成果を出すことでお客様へお返ししていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉