スタッフブログ

宅建勉強2月17日(木)

問36

宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。

- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。

- 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。

- 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。

解説

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た秘密についての守秘義務が課されています(宅建業法45条)。

宅建業法45条

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

この「正当な理由」に該当するか否かは個別の事例ごとに判断されることになりますが、”宅建業法解釈運用の考え方”においては「正当な理由」に該当するものとして、以下の4つの例が挙げられています。

- 法律上秘密事項を告げる義務がある場合

- 取引の相手方に真実を告げなければならない場合

- 依頼者本人の承諾があった場合

- 他の法令に基づく事務のための資料として提供する場合

- “宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。”誤り。依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を故意に損なうことがないので守秘義務の対象外とされています。

- “宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。”誤り。業務上知り得た秘密についての守秘義務は、宅地建物取引業者を営んでいるときだけでなく、宅地建物取引業を営まなくなった後も継続します(宅建業法45条)。よって、秘密事項を他に漏らせば法に違反します。

- “宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。”[正しい]。裁判の証人として証言を求められたとき、税務署等の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたとき等は「正当な理由」があるときに該当します。よって、秘密に係る事項を裁判で証言することができます。

- “宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。”誤り。宅地建物取引業者が、その相手方に対し、重要事項説明や契約書面の内容について故意に真実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されています(宅建業法47条1号)。よって、売主の希望にかかわらず買主に真実を告げなければなりません。この場合、法律上の規定により秘密事項を告げる義務があるため、「正当な理由」があるとして守秘義務違反に問われることはありません。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(16)

芸大学長

・・・【本文】・・・

「文化の行商人になる」 学生・教員の作品販売所開設

東京芸術大学の学長になる話が持ち上がったときには、かなり悩んだ。創作の現場で学生とともに鍛え合うのが私の身上。妻も猛反対していた。そんなとき芸大の助手に色紙を突きつけられた。

「いまやらねば いつできる わしがやらねば だれがやる」。芸大の大先輩の彫刻家、平櫛田中(ひらくしでんちゅう)が生前よく揮毫(きごう)した言葉だ。

・・・【感想】・・・

「いまやらねば いつできる わしがやらねば だれがやる」。

この言葉が心に残りました。次のステップへ上がること、より大変になり、責任がのしかかり、楽になることはない。ただ、いつまでも同じ状況にいては成長はないと思いました。問題や事故・事件に関しても、いつまでも先延ばしにしていては何も解決せず、状況は悪くなっていく一方であると思います。

すぐに考え、すぐに実行し、その場で解決、完了させることを念頭に置きスケジュールをたて、お客様へ提案します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(15)

教授昇任

「他人と比べない」が信条 大学院映画専攻の設置に奔走

・・・【本文】・・・

1997年、51歳で東京芸術大学の教授に昇任した。

ノーベル賞受賞者で医学者の山中伸弥さんと対談もした元ラグビー日本代表監督の故・平尾誠二さんによる、次のような言葉を読んだことがある。

選手のプレーは叱っても人格を責めない。叱ったあと必ずフォローする。長い時間怒らない。他人と比較しない――。

・・・【感想】・・・

相手に対してどうすることが1番良いのか、自分の考えだけで行うことは相手に対してどうなのか。

お客様のために準備すること、なぜ、何が必要なのか、相手の立場や状況から考え、提案いたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強2月16日(水)

問35

宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

- Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。

- Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。

- Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。

- Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。

解説

- “Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。”正しい。宅地建物取引士でなければ行えないのは37条書面への記名押印です。交付の義務は宅地建物取引業者にあるので、記名押印した宅地建物取引士以外の従業者に交付を行わせても問題ありません(宅建業法37条3項)。

- “Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。”誤り。37条書面の記載事項として「宅地又は建物の引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」がありますが、賃借権設定登記の時期は記載事項ではありません(宅建業法37条1項4号・5号)。そもそも建物の賃借では引渡しが対抗要件となるので、賃借権の設定登記はすることの方が稀です。なお、37条書面に関する手続きでは、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略できることはありません。

- “Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。”正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項10号)。

- “Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。”正しい。37条書面への宅地建物取引士の記名押印および交付は、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略することはできません(宅建業法37条3項)。

したがって正しいものは「三つ」です。

宅建勉強2月15日(火)

問27

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。

- 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。

- 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。

- テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。

解説

- “広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。”誤り。誇大広告、虚偽広告、おとり広告等を行うこと自体が宅建業法32条に違反する行為であり、実際に損害がない場合でも、誇大広告を行った時点で監督処分の対象となることがあります(宅建業法65条1項・2項)。

- “宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。”誤り。工事完了前の物件については、建築確認を受けた後でなければ、当該工事に係る建物に関する広告をしてはいけません。建築確認申請中である旨を表示したとしてもダメです(宅建業法33条)。

- “宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。”[正しい]。宅地の造成工事を伴う物件については、宅地造成規制法の工事の許可等を受ければ広告を開始することができます(宅建業法33条、施行令2条の5第16号)。宅地に係る開発許可や建物に係る建築確認と同じ考え方です。

- “テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。”誤り。宅地建物取引業法では広告媒体の種類について特に範囲を定めていません(解釈運用の考え方-第32条関係)。よって、テレビ・インターネットを利用した広告であっても規制の対象となります。

したがって正しい記述は[3]です。

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(14)

シュプリンゲン

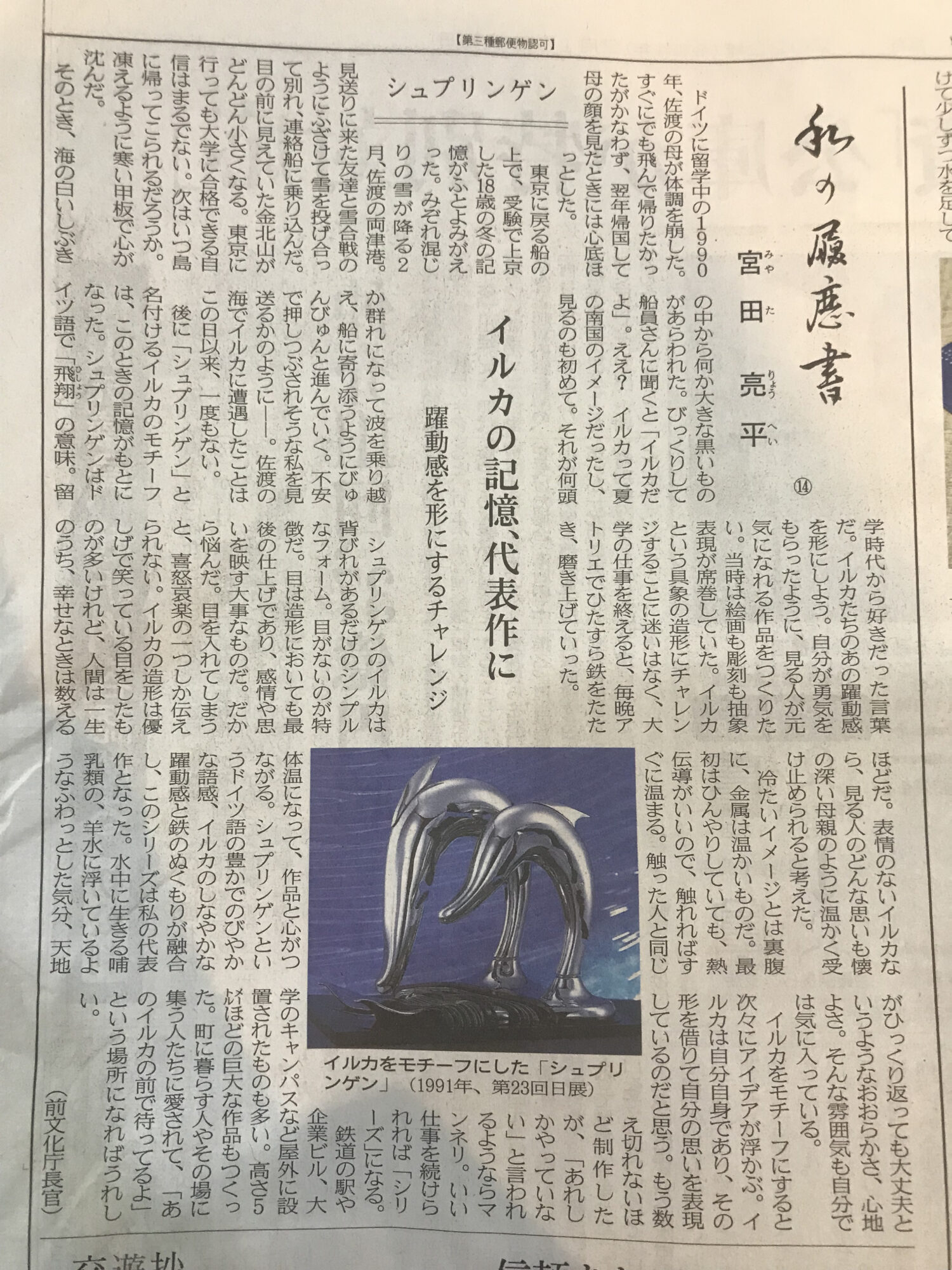

イルカの記憶、代表作に 躍動感を形にするチャレンジ

・・・【本文】・・・

ドイツに留学中の1990年、佐渡の母が体調を崩した。すぐにでも飛んで帰りたかったがかなわず、翌年帰国して母の顔を見たときには心底ほっとした。

東京に戻る船の上で、受験で上京した18歳の冬の記憶がふとよみがえった。みぞれ混じりの雪が降る2月、佐渡の両津港。見送りに来た友達と雪合戦のようにふざけて雪を投げ合って別れ、連絡船に乗り込んだ。目の前に見えていた金北山がどんどん小さくなる。・・・

自分が勇気をもらったように、見る人が元気になれる作品を作りたい。

・・・【感想】・・・

ふとした出会いや体験から得るものがたくさんあり、どういう人間になりたい、どんな生活をしたい、何をしたいという未来予想図を考える。何のためになりたいのか、なぜそうしたいのか、理由やきっかけを振り返り根本を知ることが大切だと思いました。

お客様に幸せになってもらいたいから、喜んでもらいたいから、どんな提案をするのか。考えていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 宮田亮平

宮田 亮平

文化庁長官を務めた宮田亮平さんは、イルカのモチーフで知られる金工作家です。新潟県佐渡で祖父の代からつづく伝統工芸の家に生まれ、東京芸術大学で「鍛金(たんきん)」を学びました。アーティストとして活躍するかたわら、東京芸大の学長を長く務め、文化庁長官として東京五輪・パラリンピックにかかわる文化イベントなどでも尽力しました。

【感想】

宮田亮平氏の記事を読んで、常に多くのことに興味を持ち、周りから沢山の力を得ている方という印象を持ちました。

成し遂げる方は常に周りから何かを吸収して改善して成長する方だと思います。

力をつけ、改善してお客様に喜んで頂きます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強2月14日(月)

問20

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。

- 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。

- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

解説

- “市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。”誤り。地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等が行う公共施行において、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が、土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合には、施行者は、従前の宅地の所有者とその宅地について地上権・賃借権その他使用収益できる権利を持つ者に対して、その差額を減価補償金として交付しなければなりません(土地区画整理法109条)。

減価補償金の交付対象は宅地について使用収益できる権利を持つ者ですので、借地権を有する者は対象となりますが、宅地上の建物を賃借しているだけの者には交付されません。 - “施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。”誤り。換地により、従前の宅地と換地の資産価値に不均衡が生じる場合には、その差を金銭で精算する旨を換地計画に定めることになります。これが「清算金」です。清算金の徴収と交付は、換地処分の公告があったときに行います(土地区画整理法110条1項)。仮換地の指定時にも、仮清算として、仮清算金を徴収または交付できますが、実施は任意なので、しなければならないとする本肢は誤りです(土地区画整理法102条1項)。

- “換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。”[正しい]。換地計画において換地を定める場合においては、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません(土地区画整理法89条1項)。換地は、可能な限り従前の宅地と同一条件になるようにするという原則です。

- “土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。”誤り。換地は、それぞれの従前の宅地に対して照応するように施行者が定めることが原則です。しかし、地積が小さい宅地につき地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等が行う公共施行に限り、土地区画整理審議会の同意を得て、過小宅地とならないように(一定の地積以上の宅地となるように)換地を定めることができます(土地区画整理法91条1項)。

本肢は組合施行ですので、この規定を使って換地計画を作成することはできません。判例では、組合施行は必ずしも公共性の高い事業とは言えず、多数決によって施行されるため、多数派である小規模宅地の所有者の利益のために、少数派である大規模宅地の所有者が犠牲となる可能性があることを示しています(東京高裁平21.7.30)。

したがって正しい記述は[3]です。

宅建勉強2月13日(日)

問8

1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

- Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

- Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。

- Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

- Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

- ア、ウ

- ア、エ

- イ、ウ

- イ、エ

解説

アとイ、ウとエは同じ事例なので、それぞれの場合を考えます。

【Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合】

代襲相続では、被代襲者の相続分を引き継ぎます。BとCは長男の相続分を引き継ぎ、それを2分の1ずつ分けます。一方、Dは次男の相続分をそのまま引き継ぎます。よって、BとCの法定相続分は各「1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円」、Dの法定相続分は「1億2,000万円×1/2=6,000万円」となります。

したがって正しい記述は「イ」です。

【Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合】

直系尊属が法定相続人となる場合は、父と母を代襲相続するという概念がなく単純に頭数で均等配分されます。よって、E・F・Gの法定相続分は各「1億2,000万円×1/3=4,000万円」となります。

したがって正しい記述は「ウ」です。

以上より正しいものの組み合わせは「イ、ウ」です。