スタッフブログ

宅建勉強2月27日(日)

問39

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

- Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

- Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

解説

次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。

- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている

- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している

- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている

- 買主が宅地建物取引業者である

- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。”[誤り]。仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です(施行規則16条の5第1号ロ)。代金全額を支払い、かつ、物件の引渡しを受けた場合にはクーリング・オフできなくなりますが、代金を支払っただけなので問題ありません。

本肢ではクーリング・オフについて書面で告げられた日が明らかになっていませんが、もし買受けの申込みをした日に告知があったとしても、書面を送付したのは買受けの日から起算して8日目ですからクーリング・オフが可能な期間です。よって、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。 - “Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。クーリング・オフの意思表示は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過をするまでは可能ですが、契約の締結日から10日後は契約日の3日後から起算してちょうど8日目に当たるので、クーリング・オフにより契約解除することができます。

- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。買受けと契約締結が別の場所で行われた場合、クーリング・オフの適用がある場所か否かは買受けの場所で判断します。本肢で買受けの申込みをした仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です。

次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。

次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。 - “Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。”正しい。宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、当該契約の媒介・代理を依頼した場合において、その依頼を受けた宅地建物取引業者の事務所はクーリング・オフに関して「事務所等」に該当します(施行規則16条の5第1号ハ)。しかし、本肢のハウスメーカーは「Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない」ので、これに該当せずクーリング・オフの適用がある場所とわかります。

申込者Bが契約解除の書面を送付したのは契約日の6日後(起算日から7日目)ですから、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。

したがって誤っている記述は[1]です。

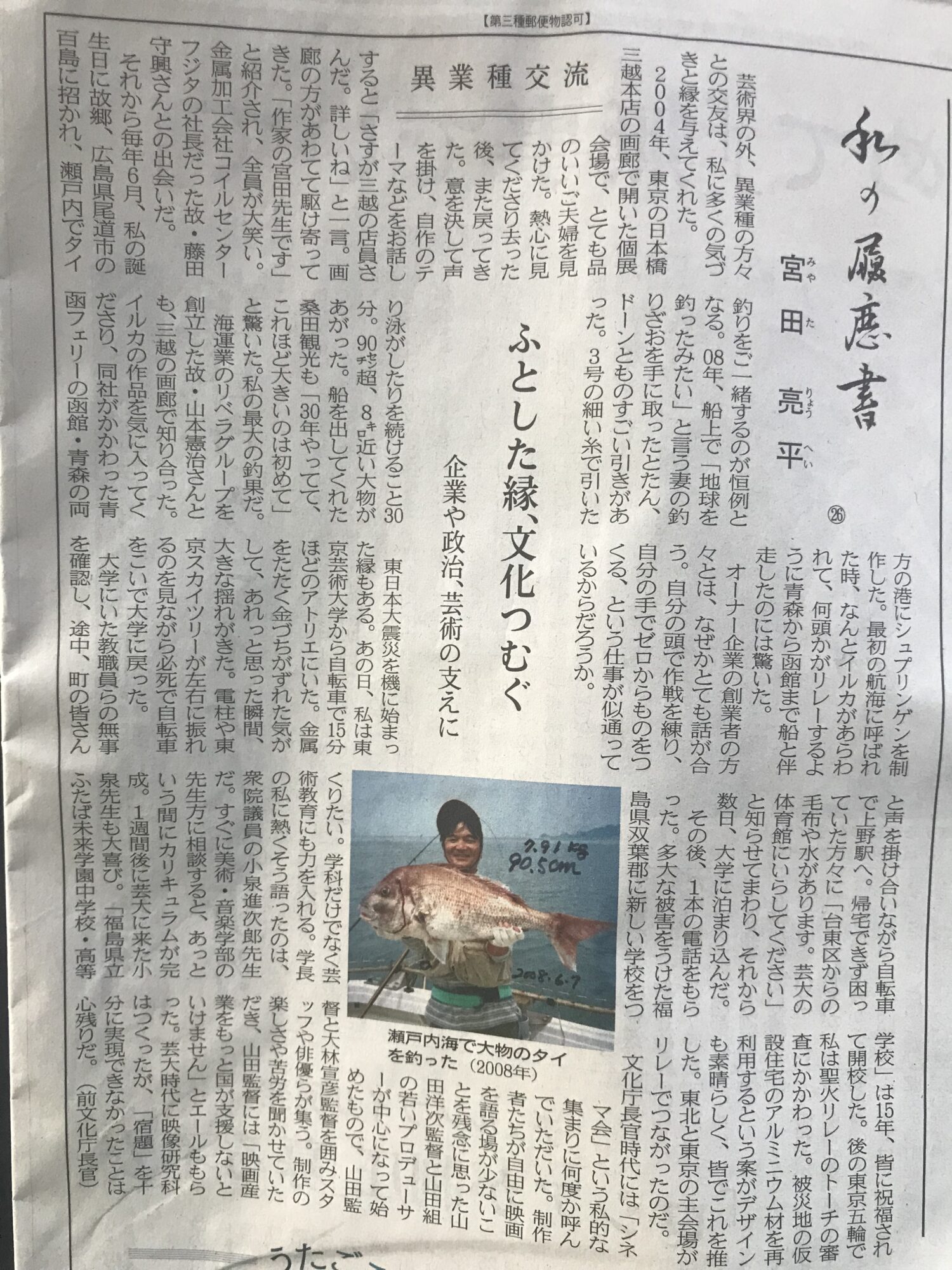

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(26)

異業種交流

ふとした縁、文化つむぐ 企業や政治、芸術の支えに

【本文】

芸術界の外、異業種の方々との交友は、私に多くの気づきと縁を与えてくれた。

2004年、東京の日本橋三越本店の画廊で開いた個展会場で、とても品のいいご夫婦を見かけた。熱心に見てくださり去った後、また戻ってきた。意を決して声を掛け、自作のテーマなどをお話しすると「さすが三越の店員さんだ。詳しいね」と一言。画廊の方があわてて駆け寄ってきた。「作家の宮田先生です」と紹介され、全員が大笑い。…

【感想】

たくさんの出会い、ご縁があって人生は豊かになっていくと感じました。

買いたい/売りたいマッチング、購入を希望されている方がいて、売却を考えている方がいて、ただ出会っていない。お互いに知れれば、良い結果が生まれます。

マッチングしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(25)

任期満了

コロナ禍、支援に心砕く 起伏の激しかった2期5年

【本文】

コロナ禍の文化芸術の下支えとして準備した施策の一つが、国の第2次補正予算による「文化芸術活動の継続支援事業」だ。予算は500億円超。音楽、美術、舞台芸術など各ジャンルで活動する、フリーランスも含むアーティストらを対象にする補助金としては、これまでにない規模だった。

日本の芸術家は公的な助成金を申請するといった仕組みに不慣れである。フリーの立場の人には代行してくれる事務所や組織もない・・・

そこで私はアーティストの立場になって、申請がしやすいように職員と何度となく議論した。・・・外の人たちが文化庁に対して持っている期待や要望を職員みんなが感じられるように。・・・

【感想】

『買いたい/売りたいマッチング』では、空き地空き家調査から地主様への交渉を行なっております。まだ買うかもわからない状況で、ここまで依頼して良いのかとお悩みで、なかなか動き出せなかったと頂くことがあります。記事に記載がありましたように相手の立場になって、何をすべきか考えることで、ご相談しやすく思っていただけるように致します。

ご依頼者様の気持ちになってご提案することで、弊社の『買いたい/売りたいマッチング』をご利用いただき、ご依頼者様に幸せになっていただけるご提案を行なっていきます。

昨日、以前に土地を購入して注文住宅お建て頂いているお客様から、ご実家の売却のご依頼を頂きました。ご実家にお住まいのお母様も同居をされるため、ご実家の売却のご相談を頂戴しました。

既契約者様からのご情報が『買いたい』のお客様への貴重な情報になることもございます。

土地探しにお困りの方は是非アクセス・ご相談いただければ幸いでございます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強2月26日(土)

問37

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。

- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

- 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

解説

37条書面へ記載事項の一覧は次の通りです。

- “既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。”[正しい]。既存建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項について記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。当事者の双方が確認した事項がない場合は「無」と記載します(解釈運用の考え方-当事者の双方が確認した事項について)。

- “代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項9号)。

- “損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項8号)。

- “宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項12号)。

したがって正しい記述は[1]です。

宅建勉強2月25日(金)

問34

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。

- 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。

- 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。

- 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

解説

- “宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。”正しい。宅地建物取引業者は、国土交通大臣による報酬告示によって定められた額を超えて報酬を受け取ってはいけません。相手方から同意があってもダメです(宅建業法46条1項・2項)。

- “宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。”正しい。宅地建物取引業者が業務に関して不当に高額の報酬を要求する行為は禁止されています(宅建業法47条2号)。よって、要求した時点で宅建業法違反となります。

- “宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。”正しい。権利金の授受がない宅地建物の貸借における報酬額の上限は「借賃の1月分+消費税相当額」となります。居住用建物の貸借では、媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受ける金額は「借賃の0.5月分+消費税相当額」が限度となりますが、本肢のように事業用建物の場合はそのような制限がないので当事者双方からどのような割合で受け取っても問題ありません(報酬告示第四)。

- “宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。”[誤り]。広告に要した費用のうち報酬額とは別途受領することができるのは、依頼者の特別の依頼によって行う広告の料金に相当する額に限られます。依頼者の依頼によらない広告の料金は宅地建物取引業者の負担となります(解釈運用の考え方-告示第九関係)。

したがって誤っている記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(24)

庁内改革

「文化庁はオモシロイ。」 廊下に美術品、若手らと議論

【本文】

東京・霞が関の文化庁に長官として足を踏み入れたとき、失礼ながらその暗い印象にあぜんとした。

廊下は段ボールの山。職員の机にも壁のように書類が積んである。そこでA4サイズの紙を縦に机に立てて提案してみた。モノを積み上げるのはこの紙の高さまでにしましょう。書類を処分せざるを得なくなると、優先順位を慎重に判断する。壁が取り払われ同僚の顔が見えるようになって雑談も少しばかり増えた。・・・モノを積み上げるのはこの高さまでにしましょう。処分をせざるを得なくなると、優先順位を慎重に判断する。・・・

【感想】

何かを行うのには目標があって、納期があって、できるための計画があって、中間での確認があって、反省があって、改善して、計画を立て直して、目的に達する。基準を決めて対策を講じていくことが大切と感じました。

弊社の『買いたい/売りたいマッチング』では、他の不動産会社と同様の土地探し、それだけでは探し方が足りない!もしくは見つからない!という方に、空地空家調査・DM・訪問・交渉・ご成約という流れでご提案させていただくシステムです。

最適な住まいを建てるための土地を見つけるために、お客様が喜んでいただけるために何ができるかを目的に行わせて頂きます。

見つけます!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強2月24日(木)

問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

- 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。

- 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

解説

- “宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。”正しい。急傾斜地とは傾斜度が30度以上である土地のことで、都道府県知事は崩壊するおそれのある急傾斜地を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定することができます。急傾斜地崩壊危険区域内で行う一定の行為は都道府県知事の許可を受ける必要を受けなければならないことになっています。

売買対象となる宅地建物または貸借の対象となる宅地が「急傾斜地崩壊危険区域内」に位置するときは、法令上の制限の1つとしてこの制限の概要を説明する必要があります(施行令3条1項23号)。 - “建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。”正しい。取引対象となる宅地建物が「土砂災害警戒区域内」にあるときは、売買・交換・貸借を問わずその旨を説明する必要があります(施行規則16条4の3第2号)。区域名に「災害・防災」のキーワードが入っている場合は取引態様を問わず必要というのがパターンです。

- “宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。”正しい。宅地の貸借においては、重要文化財の譲渡に関する制限について説明する必要はありません(施行令3条2項)。重要文化財の譲渡に関する制限とは、重要文化財を有償で譲渡しようとする際に、まず国に対して売り渡す申出をしなければならないという文化財保護法上の制限です。

説明の必要があるのは宅地建物の売買・交換のみですので、本肢のように「宅地×貸借」のケースでは説明不要です。 - “宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。”正しい。「津波防護施設区域」とは、盛土構造物等の津波防護施設の敷地とそれを保全するために必要な区域で、津波防護施設管理者が指定します。津波防護施設区域内で行う一定の行為は津波防護施設管理者の許可を受けなければならないことになっています。

売買対象となる宅地建物または貸借の対象となる宅地が「津波防護施設区域内」にあるときは、法令上の制限の1つとしてこの制限の概要を説明する必要があります(施行令3条1項20号の2)。

なお、重説で津波に関連するものとして「津波災害警戒区域」に位置している旨がありますが、こちらは防災上の説明なので全ての取引で必要となります。

したがって正しいものは「四つ」です。

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(23)

東京五輪

試練下、デザインで知恵 新エンブレムやメダル選定

【本文】

東京2020オリンピック・パラリンピックほど、試練に見舞われた大会もない。東京芸術大学学長だった私が組織委員会から電話をもらったのは15年。7月に発表した五輪エンブレムの撤回が正式に決定される少し前のことだ。

新エンブレム選考の基本方針を決める「準備会」が発足、座長に就いた。最初の会合で私たちは、決定までのプロセスをできるだけオープンにしようという考えで一致した。まもなくデザインの専門家、スポーツ選手、法律の専門家ら20人余りで構成するエンブレム委員会を設置する。個人や団体から広くデザイン案を公募することになった。・・・メダルの審査会ではマラソンの高橋尚子さん、柔道の野村忠宏さんら五輪のメダリストたちが実物をもってきてくれて、みんなで触れたり重さを感じたりできた。素晴らしいメダルなのに、聞けば入れ物がないという。・・・

【感想】

オリンピックのデザインやメダル、それに関連するものの制作において、専門家たちの声はもちろん、

一般の方やそれに携わる方の声から新しい発見や考え方が出てくることがあると感じました。

住宅比較が行なっている、買いたい/売りたいマッチングにおいても、専門家の土地探し(不動産屋の情報)はもちろん、お探しのエリアの空地空家調査からも土地を探してまいります。

購入者様と売却者様のマッチングをさせて頂きます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強2月23日(水)

問29

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。

- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

分野

科目:E – 宅地建物取引業法等

細目:1 – 宅地建物取引業・免許

解説

- “宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。”誤り。免許換えは新たに免許を受ける手続きと同じなので、免許換え後は有効期間5年間の免許が交付されて従前の免許は失効します(宅建業法3条2項)。宅地建物取引士の登録移転時のように残存期間を有効期間とする免許が交付されるわけではありません。

- “宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。”誤り。宅地建物取引士が登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を申請したときは、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証が交付されます(宅建業法22条の2第5項)。移転前の取引士証の有効期間が残り1年だったなら、移転後の都道府県知事から交付される取引士証の有効期間も1年になる感じです。

- “宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。”[正しい]。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。本肢の宅地建物取引士は甲県知事登録なので、提出先は処分を受けた乙県知事ではなく、登録を受けている甲県知事となります。

- “宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。”誤り。国土交通大臣免許が必要なのは、2つ以上の都道府県の区域内に事務所(本店・支店・継続して業務を行える施設)を設置して事業を営む業者です。宅地建物取引業者(甲県知事免許)は乙県内に案内所を設置しただけなので、免許換えの必要はありません(宅建業法3条1項)。

したがって正しい記述は[3]です。