スタッフブログ

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(16)

【本文】

展示会で発表

日本語入力、反響に驚く マイクロソフトに貴重なヒント

取引先であるロジック・システムズ・インターナショナルとのやり取りから生まれた、「OSレベルでの日本語入力」をデータショーで発表すると反響を呼んだ。ブースには米IBMの研究員が続々と押しかけてきたものだから、我々も驚いていた。ただ、開発を担う初子にはちょっとした懸念材料があった。

その頃には我々ジャストシステムはオフィスコンピューター(オフコン)の販売だけでなく酪農管理など業務用ソフトの開発も手がけるようになってい…

【感想】

何かを発することで周りから意見がもらえる、そこから新しいヒントを得て次に進む。

何かを行えば、変化が起こせると思いました。

買いたい/売りたいマッチング

空き地空家を探しに行く、探しに行くことで物件が見つかることもあれば、ないこともあります。

この情報がお客様のためにもなります。

地域の情報を皆様にお伝えします。

住宅比較株式会社浦和 竹内智哉

マイホームFP(5)

住宅ローン、月々の支払い

住宅ローンをいくら組むのか、少ないに越したことはなく、ただ少なくすると希望は叶わず、悩まれる方がほとんどだと思います。

無闇に増やすわけにもいかず、月々の支払いを確認していただくことをお勧めします。

100万円という大金、総額を増やす、大きなお金です。月々の支払いにおいては2640円、これが可能かどうか、しっかりシミュレーションを行い判断頂きます。

住宅比較株式会社浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(15)

【本文】

かな漢字変換

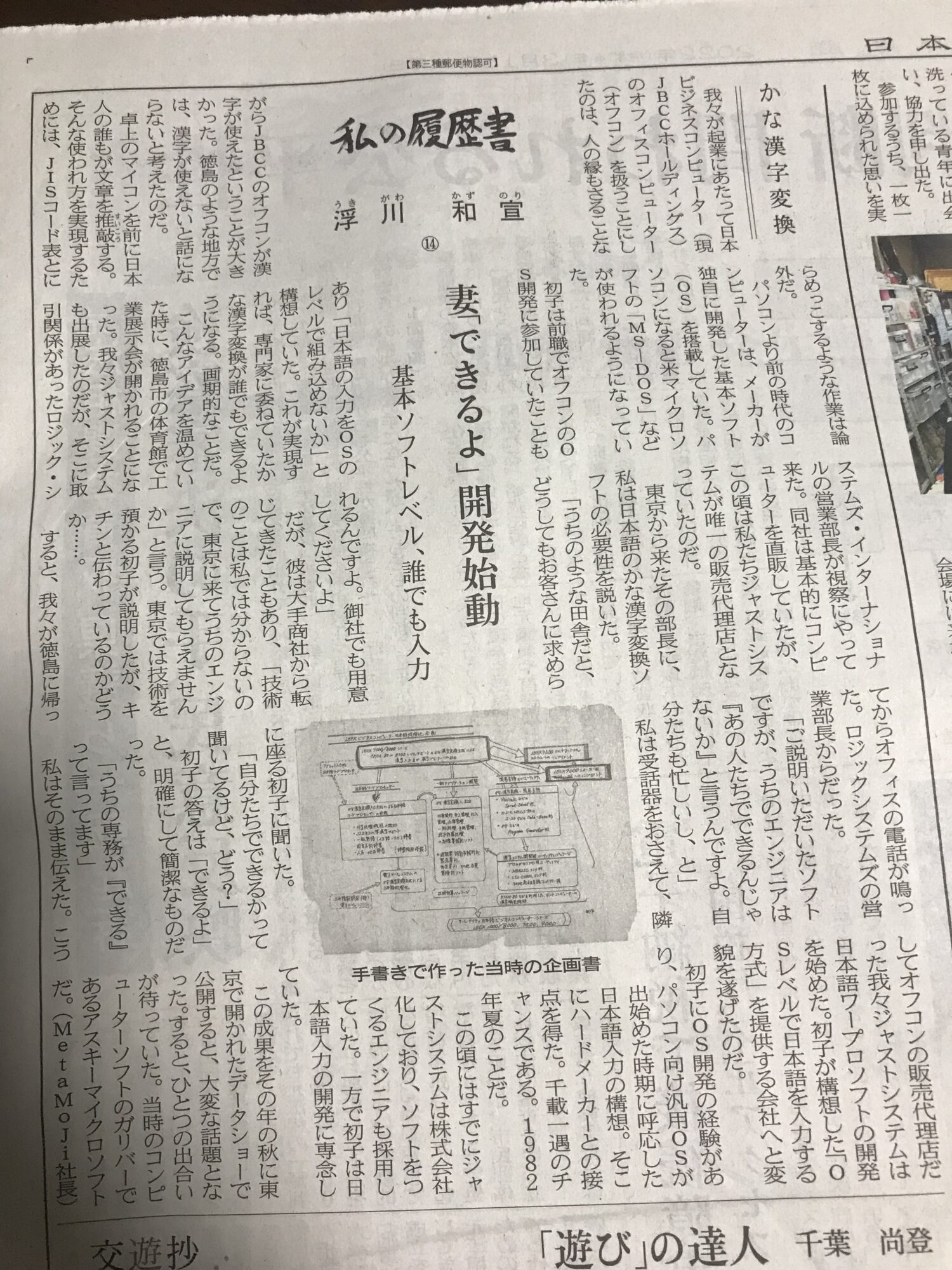

妻「できるよ」 開発始動 基本ソフトレベル、誰でも入力

我々が起業にあたって日本ビジネスコンピューター(現JBCCホールディングス)のオフィスコンピューター(オフコン)を扱うことにしたのは、人の縁もさることながらJBCCのオフコンが漢字が使えたということが大きかった。徳島のような地方では、漢字が使えないと話にならないと考えたのだ。

卓上のマイコンを前に日本人の誰もが文章を推敲(すいこう)する。そんな使われ方を実現するためには、JISコード表とにらめっこ…

【感想】

何かに困っている、それを解決するために何ができるのか、お客様の困っていることを把握することが大切と思いました。

買いたい/売りたいマッチング

地主様から売却に関して了承を頂けました。買主様も購入にて進めることでご納得頂け、契約の準備へと進みました。更に安心していただけるように、対象地の近隣を調査して報告していこうと思います。

住宅比較株式会社浦和 竹内智哉

宅建勉強3月15日(火)

問31

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。

- 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

- 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。

- 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。

解説

- “宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。”誤り。免許取消処分を受けた後、その取消しの日から5年間免許を受けることができないのは以下の3つの事由に該当するときです(宅建業法5条1項3号)。

- 不正の手段により免許を受けたとき

- 業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いとき

- 業務停止処分に違反したとき

- “免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。”誤り。欠格事由となるのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。復権を得れば直ちに欠格事由ではなくなるので、5年を待つことなく免許を受けることができます(宅建業法5条1項1号)。

- “免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。”[正しい]。免許権者は、免許を受けようとするときや免許の更新時に、免許に必要な最小限度の条件を付すことができます(宅建業法3条の2第1項)。この条件に違反した宅地建物取引業者は免許を取り消されることがあります(宅建業法66条2項)。

- “宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。”誤り。役員に関する情報のうち宅地建物取引業者名簿に記載されるのは「氏名」のみです。よって、役員の「住所」変更を免許権者に届け出る必要はありません(宅建業法8条2項3号)。宅地建物取引業者名簿は一般に公開されるので、個人の住所を記載することは個人情報保護の面での配慮に欠けますよね。

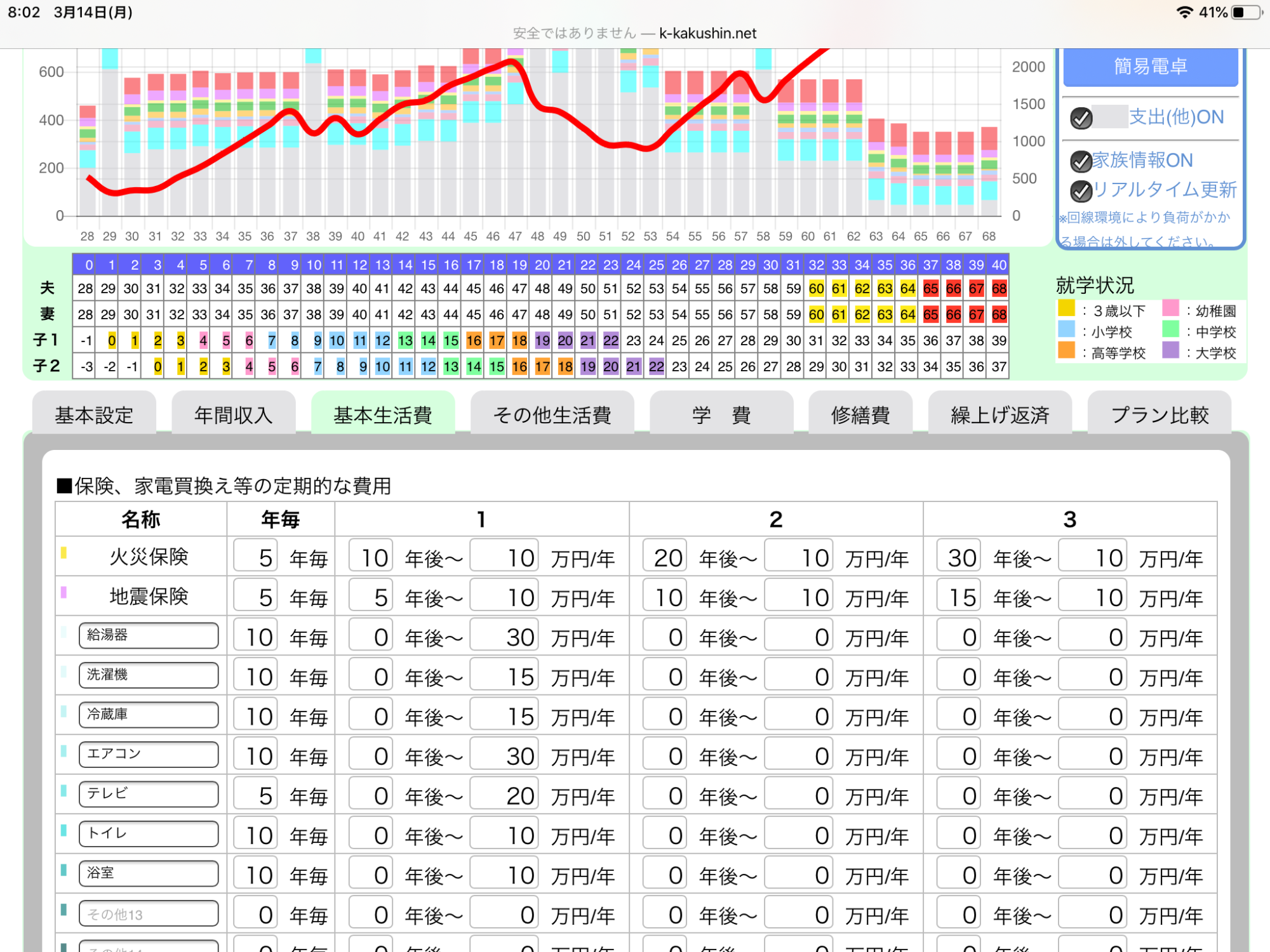

マイホームFP(4)

資金計画

設備のメンテナンス費用見ていますか?

アフターメンテナンスの費用をご提案いただく際に、設備機器のメンテナンス費用は確認していますでしょうか。

給湯器やエアコン、テレビや冷蔵庫など大きく費用がかかるものをきちんと考慮してライフプランをしてみてはいかがでしょうか。

さらに安心できる計画をお手伝いいたします。

住宅比較株式会浦和

竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(14)

本日は休刊日でしたので、ダイヤモンドの記事です。

インフレヘッジできるのはブランド立地の不動産だけ

不動産の価値、今後下がるのではないですか?

先日、お客様から頂いた質問です。

公示地価は上がっています。路線価は上がっています。下がる可能性もあります。様々な回答があると思います。マンションは、土地はと違う回答もたくさんあります。

絶対にこうなりますという回答は分かりませんが、常にたくさんのアンテナをはり、情報を得てお客様へ情報を伝えます。

買いたい/売りたいマッチング

空き地の調査のご依頼を頂きました。

お客様のお住まいのすぐ近く、いつも気になっていたがどうして良いかわからなかったとのこと。調べに行きます。ありがとうございます。

住宅比較株式会浦和

竹内智哉

宅建勉強3月14日(月)

問6

AはBにA所有の甲建物を令和4年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。

- Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。

- AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。

- BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。

解説

- “Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。”[誤り]。AB間の原賃貸借契約が合意解除された場合には、その終了を転借人Cに対抗できませんが、債務不履行解除の場合には、その終了を転借人Cに対抗できるというのが原則です。では、合意解除した当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときはどうなるのかというと、債務不履行解除と同様の扱いになります。よって、賃貸人Aは転借人Cに明渡しを請求することができます(民法613条3項)。

- “Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。”正しい。賃借人は、契約等によって定められた用法に従って、賃借物を使用収益しなければなりません(民法594条)。用法違反とは、この義務に違反した行為のことです。賃借人の用法違反により賃貸物に損害が生じた場合において、貸主が損害賠償請求をするときは、賃貸物の返還を受けた時から1年以内にしなければなりません(民法600条1項民法622条)。

- “AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。”正しい。賃借人が賃借権の対抗要件を備えている不動産が譲渡された場合、賃貸人としての地位(権利義務)はその不動産の譲受人(新所有者)に移転します。ただし、不動産の譲渡人と譲受人の間で、賃貸人の地位を留保する旨の合意があるときを除きます(民法605条の2第1項・2項)。

本肢は、建物の引渡しが済んでいるので、賃借人Bは建物賃借権の対抗要件を具備しています。よって、甲建物がAからDに譲渡された場合、賃貸人としての地位は新所有者であるDに移転するのが原則です。

なお、賃借人が賃借権の対抗要件を備えていない場合には、新所有者に賃借権を対抗できないので建物の明渡しを求められることがあります。 - “BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。”正しい。転貸が適法に行われている場合、転借人は、原賃貸借契約と転貸借契約のいずれか低い賃料を限度に原賃貸人に対して直接負担を負います。この際、転借人は、賃料の前払いをもって原賃貸人に対抗することはできません(民法613条1項)。

よって、転借人Cは、転貸人Bへ賃料の前払いをしていても、それをもって原賃貸人Aからの賃料支払い請求を拒むことはできません。

したがって誤っている記述は[1]です。

宅建勉強3月13日(日)

問20

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。

- 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。

- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

解説

- “市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。”誤り。地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等が行う公共施行において、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が、土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合には、施行者は、従前の宅地の所有者とその宅地について地上権・賃借権その他使用収益できる権利を持つ者に対して、その差額を減価補償金として交付しなければなりません(土地区画整理法109条)。

減価補償金の交付対象は宅地について使用収益できる権利を持つ者ですので、借地権を有する者は対象となりますが、宅地上の建物を賃借しているだけの者には交付されません。 - “施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。”誤り。換地により、従前の宅地と換地の資産価値に不均衡が生じる場合には、その差を金銭で精算する旨を換地計画に定めることになります。これが「清算金」です。清算金の徴収と交付は、換地処分の公告があったときに行います(土地区画整理法110条1項)。仮換地の指定時にも、仮清算として、仮清算金を徴収または交付できますが、実施は任意なので、しなければならないとする本肢は誤りです(土地区画整理法102条1項)。

- “換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。”[正しい]。換地計画において換地を定める場合においては、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません(土地区画整理法89条1項)。換地は、可能な限り従前の宅地と同一条件になるようにするという原則です。

- “土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。”誤り。換地は、それぞれの従前の宅地に対して照応するように施行者が定めることが原則です。しかし、地積が小さい宅地につき地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等が行う公共施行に限り、土地区画整理審議会の同意を得て、過小宅地とならないように(一定の地積以上の宅地となるように)換地を定めることができます(土地区画整理法91条1項)。

本肢は組合施行ですので、この規定を使って換地計画を作成することはできません。判例では、組合施行は必ずしも公共性の高い事業とは言えず、多数決によって施行されるため、多数派である小規模宅地の所有者の利益のために、少数派である大規模宅地の所有者が犠牲となる可能性があることを示しています(東京高裁平21.7.30)。

したがって正しい記述は[3]です。

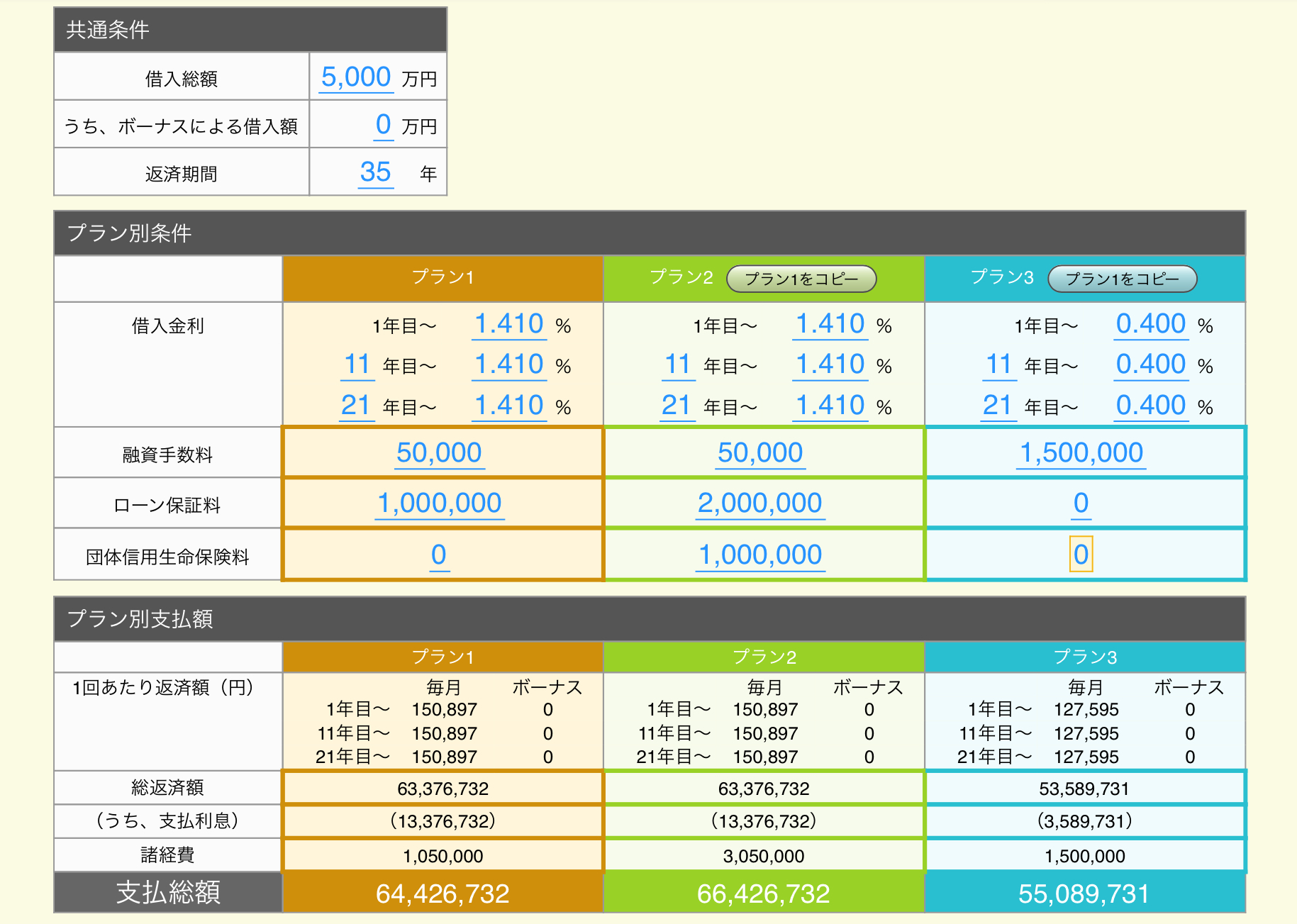

マイホームFP(3)

住宅ローンの比較

住宅ローンを考える際、何を重視して検討されていらっしゃいますでしょうか。

月々の支払い金額・金利・団体信用生命保険の内容・銀行の使いやすさ・支店の数・銀行の安心度・住まいから支店までの距離・給与振り込み口座のある銀行・繰上げ返済の手数料・特典・付き合い・・・

考えていけば考えていくほどたくさんの要因があります。

一例としまして、マイホームFPにて試算してみました。

同じ金利でもその他費用がいくらかかるかで総支払額が大きく変わります。

金利が違えば総支払額が大きく変わります。

銀行選びは実は大変です。ただ勧められたからで決めてしまっておりませんでしょうか。

内容をしっかりと理解した上で進めてみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉